Una nueva edición del clásico argentino reactualiza su sentido

Un Martín Fierro para nuestro siglo

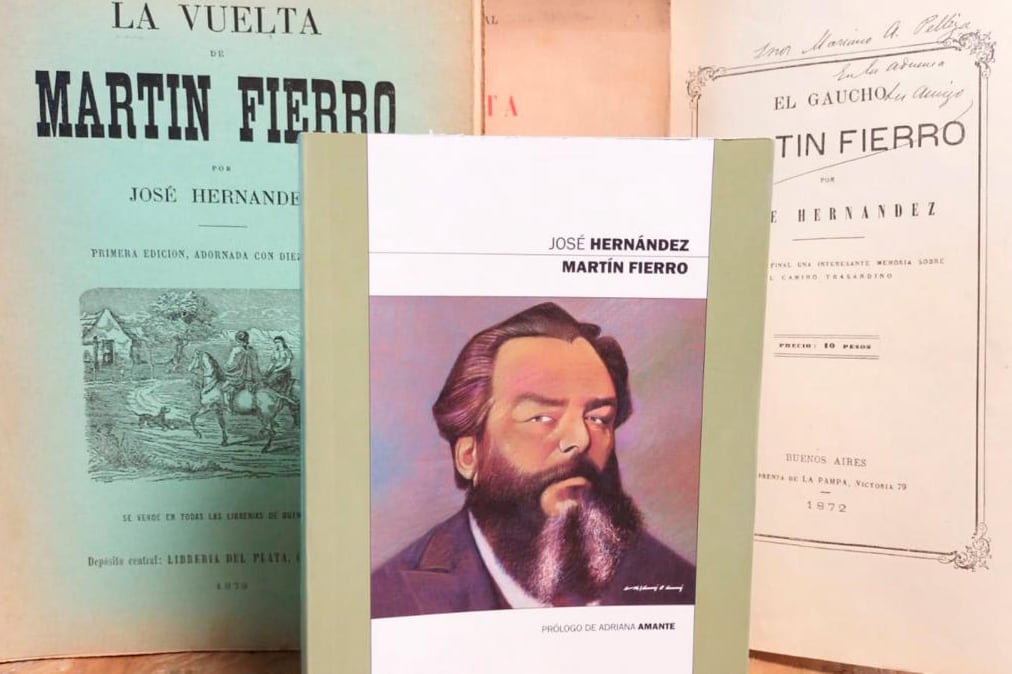

Con un prólogo de la investigadora Adriana Amante, Eudeba publicó una nueva edición del Martín Fierro, la obra de José Hernández que fue consagrada hace más de un siglo como el poema nacional y qu