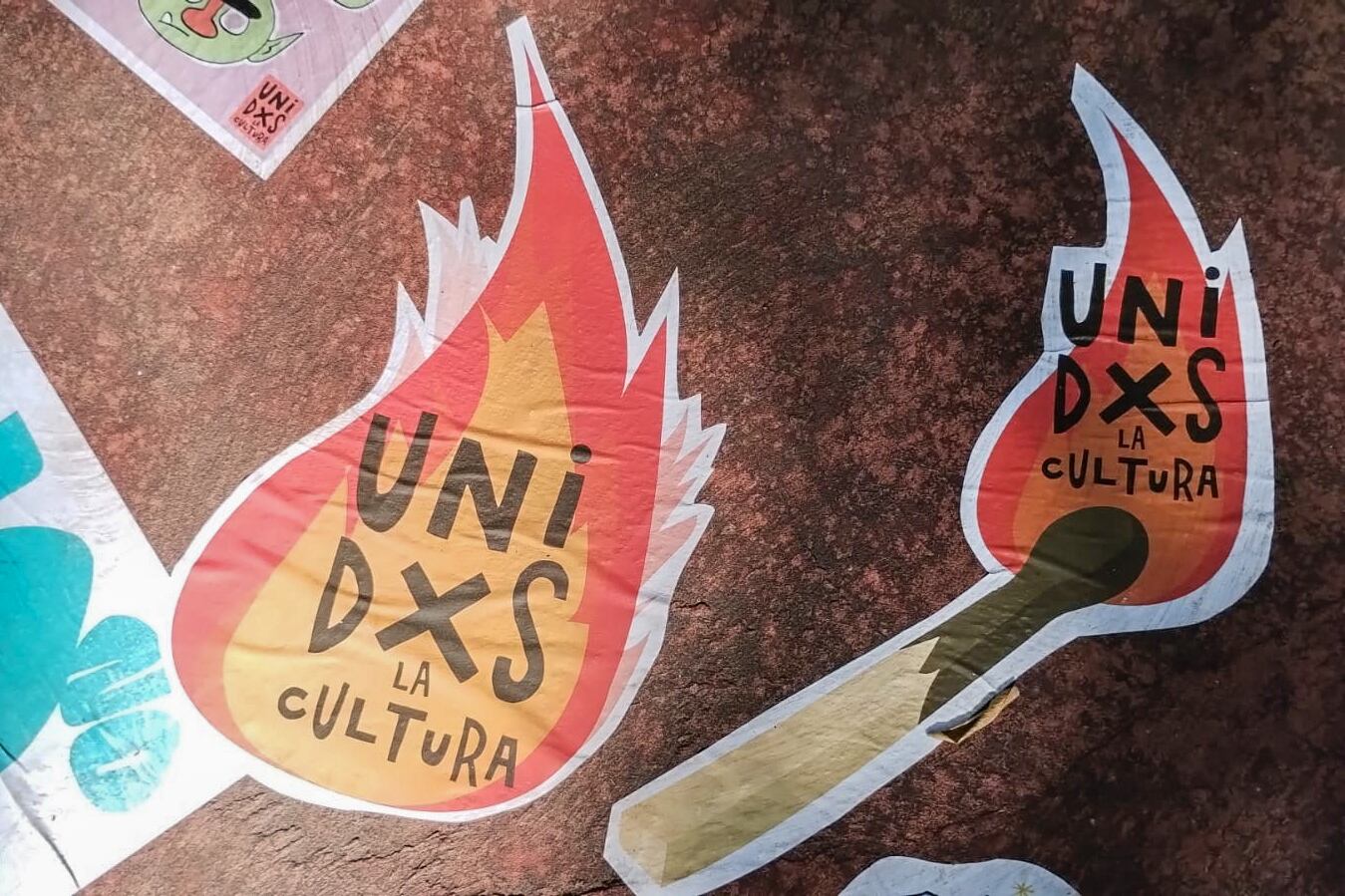

Ley Ómnibus: el ajuste a la cultura

Ante la retórica de la crueldad

La cultura, palabra resbaladiza, polisémica, siempre acostumbrada a habitar el espacio de intersecciones varias, se encuentra hoy en una grave encrucijada, tal vez la más grave en muchísimo tiempo en la Aegentina. La avanzada libertaria.