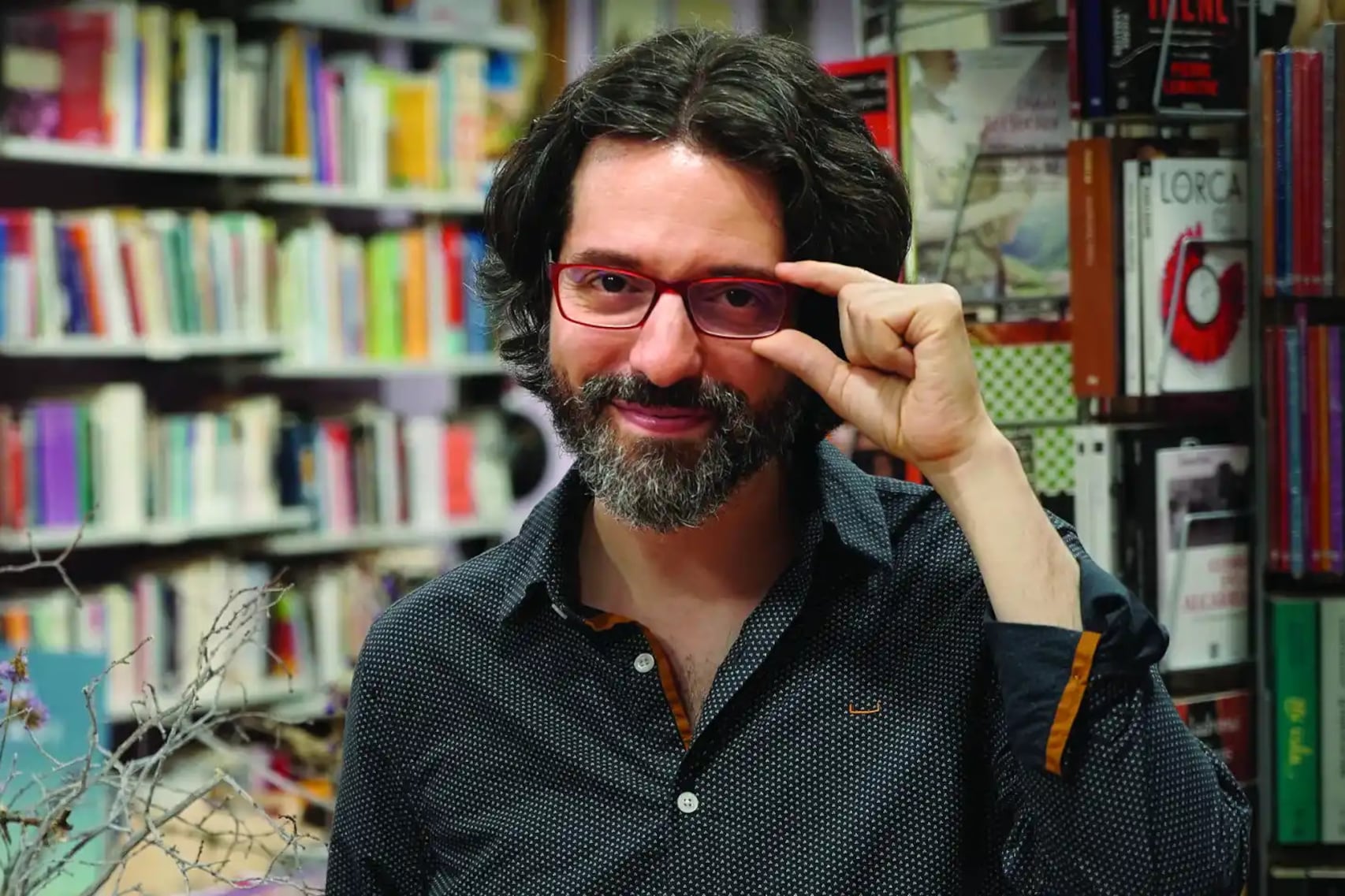

"Hasta que empieza a brillar" de Andrés Neuman, ilumina y reivindica la figura de María Moliner.

Autora de uno de los más originales, apreciados y útiles diccionarios de uso del idioma español, María Moliner fue además una figura digna de ser representada en una novela. Una novela que, precisamente, haga foco en su manera de habitar el idioma, indagarlo, ponerlo a prueba. Este es el desafío y el gran logro de Hasta que empieza a brillar de Andrés Neuman: una historia que entre la evocación lírica y el montaje documental, no se limita a contar una vida sino a iluminarla, reivindicarla y, en cierta medida, también vengarla.