Del macrismo al mileismo

Che, comunicación

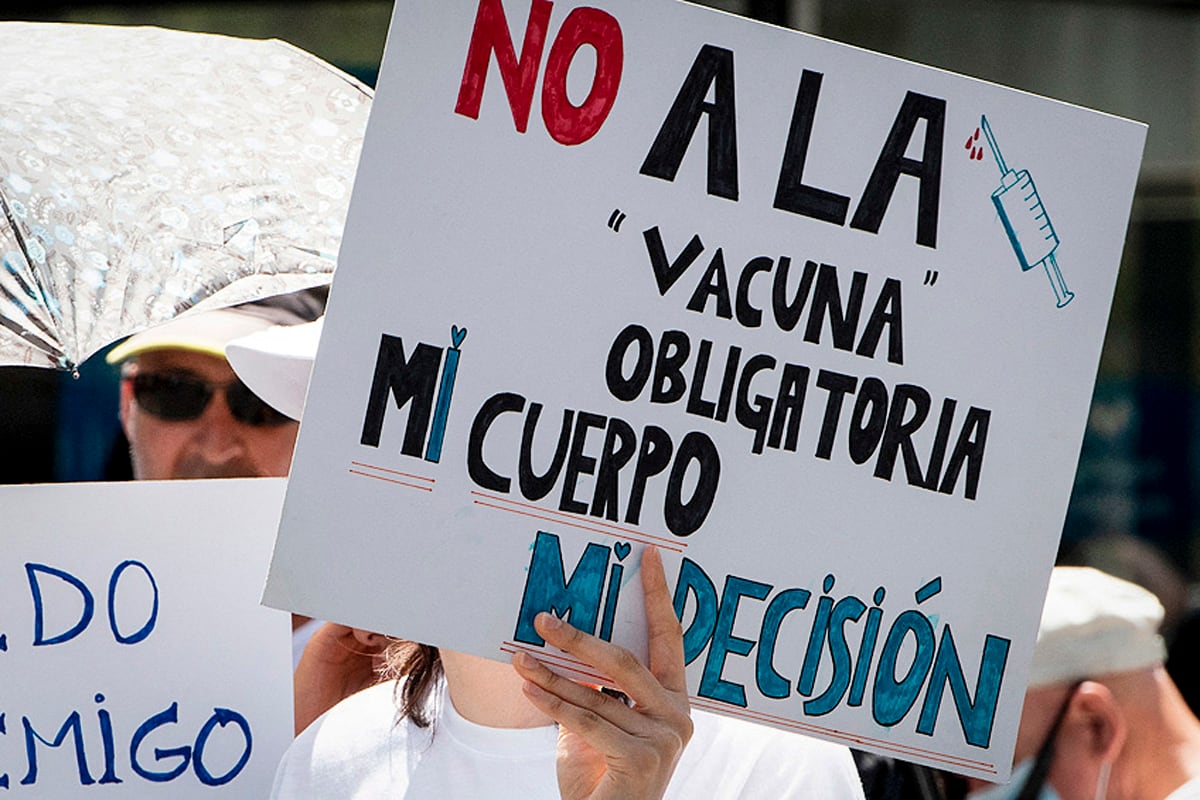

Los marcos conceptuales desde donde hablamos han perdido conexión con el sentido común socialmente construido. Que los discursos queden invariablemente atrapados entre interpretaciones parciales, algoritmos y "likes” ¿es apenas un problema de formas desactualizadas de concebir y narrar el mundo? Éstas y otras preguntas que hay que responder para dar cuenta de la narrativa epocal hegemónica.