Una institución indígena con raíces prehispánicas

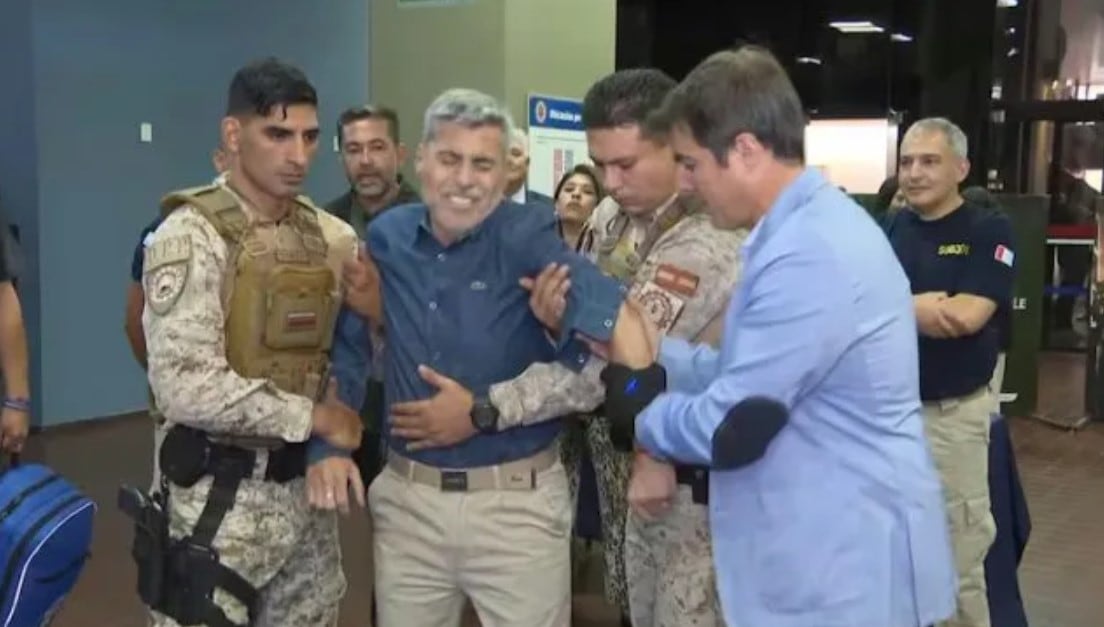

Qué es la Alcaldía del Común y cómo los pueblos originarios se organizan para resistir contra Bukele en El Salvador

Pueblos indígenas de El Salvador se organizan en una institución milenaria y ancestral para hacerle frente al gobierno de Nayib Bukele, en medio de la avanzada de la militarización en sus territori