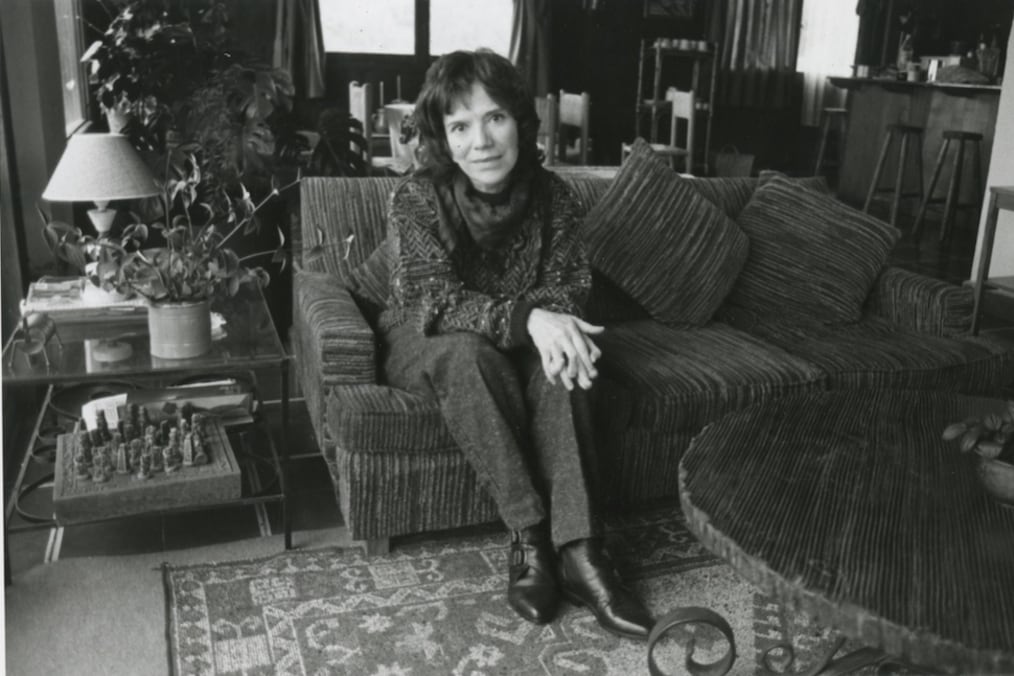

Un extracto de "Letras torcidas", un perfil de Mariana Callejas, macabro y complejo personaje del Chile de Pinochet

Maldita tú eres

Con una vida pública como escritora, fue al mismo tiempo agente de inteligencia de la dictadura. Casada con Michael Townley, en su hogar se celebraron tertulias literarias, y también se torturó y se planearon atentados. Una historia que el periodista Juan Cristóbal Peña reconstruye en su libro.