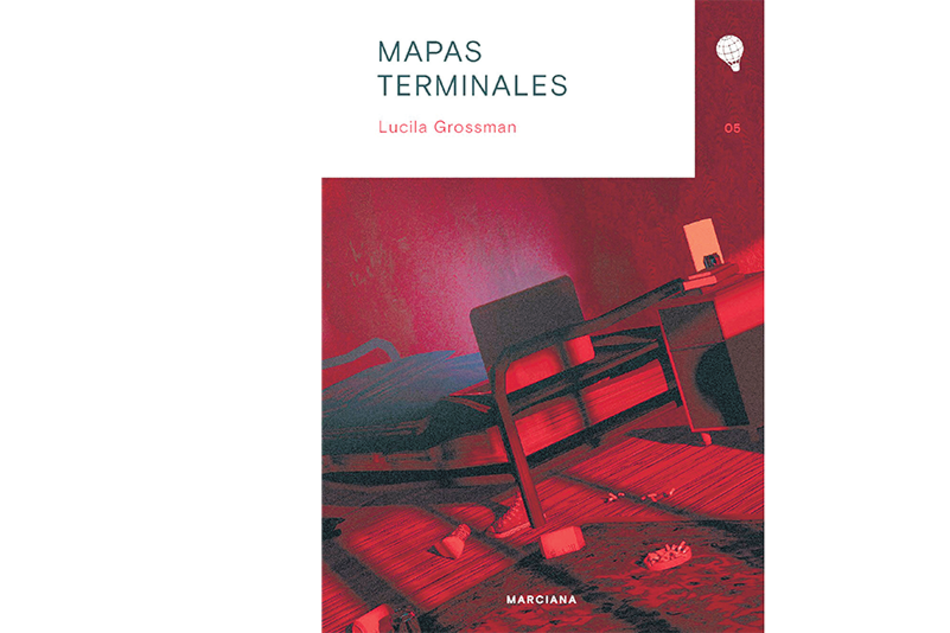

En una historia gobernada por el desparpajo y las alucinaciones, Lucila Grossman debuta con una novela sobre los visos monstruosos de la maternidad.

Mater millenial

En la primera novela de Lucila Grossman (Buenos Aires, 1993) la ciencia ficción se cruza, más que con el realismo de las clases medias urbanas, con un imaginario que proviene de Cartoon Network, Di