![]()

![]()

![]() Sábado, 19 de diciembre de 2009

| Hoy

Sábado, 19 de diciembre de 2009

| Hoy

2009: AñO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA

El Cielo de Galileo

Por Mariano Ribas

Por Mariano Ribas

Así a cuatrocientos años de la primera observación de Galileo se proclamó este año como “El año internacional de la astronomía”, que Futuro siguió calurosamente a través de los generosos artículos de Mariano Ribas. Y ahora, que el año se aproxima a su final, es justo dedicarle una gran nota al gran protagonista de esa gran epopeya que dio en llamarse la revolución científica, fuente, punto de partida y caudal de la ciencia moderna.

Escuchémoslo, pues, a Mariano.

L. M.

Y de pronto, nuestra idea del universo cambió para siempre: en diciembre de 1609, hace exactamente cuatro siglos, Galileo Galilei comenzó a perforar el cielo con un rudimentario telescopio, que él mismo había fabricado. Y sumergido en una rara mezcla de asombro, vértigo, desconcierto y felicidad, emprendió un viaje iniciático que lo condujo a una ráfaga de sorprendentes descubrimientos astronómicos. La Luna tenía cráteres y montañas, Júpiter estaba rodeado por satélites, Venus mostraba fases cambiantes, el Sol estaba manchado y la Vía Láctea dejaba de ser una franja difusa y fantasmal para convertirse en un río de estrellas imposibles de contar. Asombrosas revelaciones que no sólo lo desbordaron, sino que, por sus implicancias, lo llevaron a desafiar, con tozudez y valentía, viejos saberes que muy pocos habían desafiado. Con la razón, la ciencia, y el telescopio, Galileo destruyó el hasta entonces intocable universo de Aristóteles y Ptolomeo. Y dio nacimiento a la astronomía moderna. A toda una nueva imagen del cosmos.

En este 2009 que ya está entrando en su crepúsculo, y por una acertadísima decisión de la Unesco, la humanidad toda celebró el Año Internacional de la Astronomía. Justamente, por cumplirse 400 años de las primeras observaciones telescópicas de Galileo. En todas partes de la Tierra, observatorios, planetarios, e instituciones afines –profesionales y amateurs– redoblaron la apuesta hacia la divulgación astronómica. Sólo por nombrar los casos más resonantes, eventos mundiales como “100 horas de astronomía” (abril) y las “Noches galileanas” (octubre) convocaron multitudes junto a incontables telescopios desparramados en cada rincón del planeta (aquí nomás, en el Planetario de Buenos Aires, y con motivo del segundo evento, 1200 personas observaron a Júpiter y a la Luna en las noches del 22 y 24 de octubre, un caso que fue destacado por la revista especializada Sky & Telescope).

A lo largo de todo este año, Futuro también se ha hecho eco de la celebración, con muchos artículos especiales. Y por supuesto, ahora, que el aniversario es exacto, qué mejor que volver el tiempo atrás y, junto a Galileo, rememorar sus primeras y temerarias aventuras telescópicas. Las que cambiaron nuestra forma de ver y de pensar al universo.

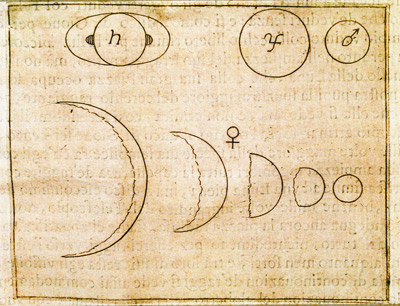

DIBUJOS DE LAS FASES DE VENUS Y OTROS PLANETAS HECHOS POR GALILEO.

DIBUJOS DE LAS FASES DE VENUS Y OTROS PLANETAS HECHOS POR GALILEO.La Luna y el telescopio

Todo comenzó con la Luna. Y con el telescopio, claro. En realidad, Galileo Galilei no inventó el telescopio, pero sí perfeccionó aquel invento cuyo origen es sumamente difícil de precisar. La historia tradicional sitúa el nacimiento formal del telescopio en Holanda, en 1608, y a manos del óptico Hans Lippershey. Sin embargo, hay buenas razones para creer que hacia 1580 ya había toscos catalejos de unos pocos aumentos en Inglaterra y en España. Pero ésta no es la historia del telescopio, sino de lo que Galileo hizo con el telescopio.

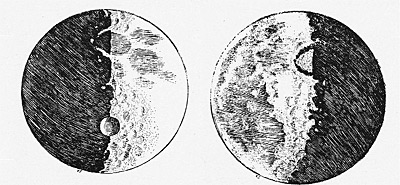

Y lo primero que hizo, fue mejorarlo. Apenas se enteró de la novedad holandesa, a mediados de 1609, tomó la idea y se puso a fabricar uno. El primero de los casi cien que construyó a lo largo de su vida. Tenía apenas tres aumentos, y al igual que los demás, era un telescopio refractor que utilizaba un par de lentes de 2 a 3 centímetros de diámetro, una frontal (objetivo) y una lente ocular. Luego vino uno de 8 aumentos, que Galileo orgullosamente presentó ante el senado de Venecia en agosto. Ya para noviembre, el respetado profesor de matemáticas de la Universidad de Padua se despachó con un “poderoso” instrumento de 20 aumentos. Y durante la primera quincena de diciembre de 1609, justamente en Padua, Galileo se le animó a la Luna con aquel prometedor instrumento. Y quedó muy impresionado. En una carta a un amigo, unas semanas más tarde, escribió: “Evidentemente, la Luna no es suave y regular en su superficie, como muchos creían, sino, por el contrario, rugosa y desigual (...) está llena de prominencias y cavidades”.

Galileo vio cráteres, cordilleras, valles, fisuras y grandes llanuras grises. Paisajes. Todo un mundo nuevo a sus ojos. Un mundo que en cierto modo le recordaba a la Tierra. Y ese fue un momento de profundo conflicto intelectual para el padre de la astronomía moderna: desde los tiempos de Aristóteles, toda persona educada sabía –o repetía– que la naturaleza de los astros era completamente distinta a la de la Tierra. Se creía que los cuerpos celestes estaban hechos de éter, una sustancia pura, perfecta e incorruptible. Que eran suaves y perfectos. Y no irregulares y cambiantes, como las cosas terrestres (que estaban hechas de la mezcla de los cuatro “elementos” clásicos). En ese marco, la Luna era vista como una esfera lisa y pura, como una bola de cristal (más allá de sus manchas, que fueron justificadas de una u otra manera).

Pero el telescopio mostraba otra cosa: Galileo se topó, de pronto, con la brutal realidad. Tan es así, que para descartar toda duda, y hasta posibles alucinaciones, observó las cambiantes fases de la Luna durante un mes seguido. Miraba y dibujaba. Pacientemente. Y prestaba especial atención al terminador, la línea divisoria que marcaba la frontera entre el día y la noche en la Luna. Era allí donde todos los accidentes lunares cobraban relieve, profundidad y dramatismo. Y era allí donde se recortaban, en juegos de luces y sombras, las montañas de la Luna, cuya altura llegó a estimar (correctamente) en miles de metros, utilizando geometría simple. Observar, y fundamentalmente dar a conocer la imperfecta naturaleza de la Luna, fue el primer golpe de Galileo a viejas y veneradas doctrinas que nadie se había animado a discutir. Y vinieron muchos más

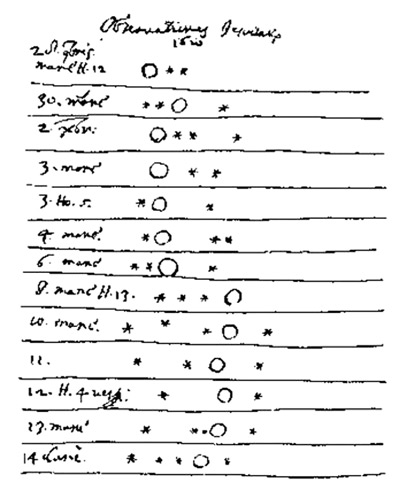

DIBUJOS DE JUPITER Y SUS LUNAS DE 1610.

DIBUJOS DE JUPITER Y SUS LUNAS DE 1610.Las lunas de Jupiter

El 7 de enero de 1610, apenas unas semanas después de sus primeras observaciones de la Luna, Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter. Y si bien no pudo reconocer detalle alguno en el disco del planeta (por las propias limitaciones del instrumento), sí llegó a ver algo por demás inesperado: a un lado de Júpiter, había tres “estrellas” alineadas. La noche siguiente habían cambiado de lugar. Y más tarde apareció una cuarta. Lo curioso era que siempre acompañaban al planeta, mientras variaban sus posiciones relativas. Galileo se dio cuenta que no estaba viendo simples estrellas, sino algo mucho más significativo: lunas. Satélites que revoloteaban en torno a Júpiter.

Poco importa, quizás, que al principio Galileo bautizara a las lunas de Júpiter como “astros Mediceos” (en honor a sus mecenas, la familia de Medici), o que se refiriera a ellos como “I, II, III y IV”. Lo verdaderamente importante, lo revolucionario, era que esos cuatro nuevos astros daban vueltas en torno a otra cosa que no era la Tierra. O dicho de otro modo: nuestro mundo no era el único centro natural del movimiento cósmico. Otro mazazo a la cosmología aristotélica, según la cual, todo cuerpo celeste, debía girar en torno a la Tierra.

El descubrimiento de las 4 lunas de Júpiter (que mucho más tarde recibieron los nombres de Io, Europa, Ganímedes y Calisto) fue quizás el más importante trofeo astronómico de Galileo. Y dadas sus implicancias, causó tal estupor, que filósofos, religiosos, y hasta astrónomos, se negaron a aceptarlo. Con calma y grandeza, Galileo simplemente les ofrecía su telescopio para que vieran esa realidad que tanto les costaba ver.

DIBUJOS DE LA LUNA.

DIBUJOS DE LA LUNA.El gran divulgador

Es cierto: parece que un tal Thomas Harriot, astrónomo británico, se le adelantó unos pocos meses en la observación telescópica de la Luna. Sin mayores repercusiones. Y hasta es posible –aunque mucho más discutible– que el alemán Simon Marius haya visto los satélites de Júpiter unas semanas antes. Pero lo que hizo grande a Galileo (entre otras tantas cosas, por supuesto) fue que contó lo que vio. Contó lo que descubrió. Y lo hizo muy bien. Fue un gran divulgador de la ciencia: el 12 de marzo de 1610, publicó en Venecia su célebre Siderius Nuncius (“El Mensajero de los astros”), una preciosa pieza de divulgación científica, clara, amena, entretenida y entendible, donde dio cuenta de sus primeros descubrimientos. Allí, además de hablar del relieve lunar y las lunas jovianas, el también óptico, músico y pintor italiano dio cuenta de otra de sus mayores revelaciones telescópicas: “la Vía Láctea no es otra cosa que congregados de innumerables estrellas distribuidas en cúmulos”.

Aquella franja enorme y difusa, aquel pálido puente celestial que cruzaba el cielo de horizonte a horizonte, se reveló ante el ojo escrutador de Galileo como un mar de puntos de luz. Miles, millones de estrellas tan apretujadas, que a simple vista parecían nubes y manchones borrosos. Y también, mezcladas entre ellas, auténticas nubes cósmicas (las nebulosas). Más aún: Galileo notó que el tamaño de las estrellas no variaba con el uso del telescopio, a diferencia de los planetas. Y entonces, las sospechó extremadamente lejanas. Años más tarde, en otros escritos, hasta se animó a pensarlas como otros soles, que estaban cientos o miles de veces más lejos que nuestro Sol. Se quedó corto, pero poco importa.

TELESCOPIO DE GALILEO.

TELESCOPIO DE GALILEO.Fases de Venus

Antes de seguir, hay que recalcar algo que agiganta todos los logros de Galileo: sus mejores instrumentos eran apenas comparables a un telescopio de juguete o un muy mediocre binocular de hoy en día. No sólo por su poca potencia (20 a 30 aumentos en el mejor de los casos), sino especialmente por sus graves aberraciones ópticas (aureolas de colores y baja resolución), su mínimo campo visual (que hacía dificilísimo ubicar los astros) y su muy frágil estabilidad.

Y bien, con todas esas limitaciones, Galileo siguió con su marcha triunfal de revelaciones: durante los últimos meses de 1610, se ocupó de Venus. Y vio que el planeta literalmente se transformaba ante sus ojos. Tenía fases, como la Luna, aunque siguiendo un ciclo mucho más largo, y variando de tamaño. ¿Curioso? Sin dudas. Pero el descubrimiento del particular ciclo de fases de Venus fue mucho más que una curiosidad. Era una confirmación rotunda al Modelo Heliocétrico del gran Copérnico: lo que Galileo vio entre fines de 1610 y principios de 1611 sólo podía explicarse con una geometría astronómica en la que el Sol ocupaba el centro, y Venus y la Tierra orbitaban a su alrededor (en ese orden). El otrora intocable modelo geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo estaba herido de muerte.

Saturno y el Sol manchado

Con la ayuda de su tosco telescopio refractor de 20 aumentos, Galileo casi, casi descubrió los anillos de Saturno. El 30 de julio de 1610, en una carta a la familia Medici, escribió: “Descubrí otra muy extraña maravilla (...) Saturno no es una sola estrella sino un conjunto de tres, que casi se tocan uno con otro”. Pensó que Saturno estaba acompañado por dos satélites, cosa nada rara teniendo en cuenta lo que muy poco tiempo antes había observado en Júpiter. Pero para su asombro, dos años más tarde, vio que ambos habían desaparecido, en lo que calificó como “un caso sorprendente”. Tan sorprendente como lo que vio en 1616: “los dos compañeros (de Saturno) ya no son pequeños globos (...) son dos medias elipses”. Sí, le faltó muy poco: el desorientado Galileo estaba viendo, sin saberlo, los cambiantes aspectos de los anillos de Saturno, que al quedar de perfil (en 1612) habían “desaparecido” (el descubrimiento formal de los anillos quedó en manos de Christiaan Huygens, casi medio siglo después).

Galileo le faltó el respeto a la aburrida e inmaculada Luna aristotélica y escolástica. Y también al Sol: si bien no las descubrió, fue uno de los primeros científicos europeos que observó las manchas solares en detalle (el mérito es compartido con Thomas Harriot, David Fabricius y Christoph Scheiner). Los chinos las habían visto a ojo desnudo mil o dos mil años antes. Pero utilizando la técnica de “proyección”, Galileo las vio en detalle. Vio cómo esas manchas cambiaban de forma y tamaño a medida que cruzaban el disco solar, a lo largo de semanas. Y le sirvieron para demostrar que el Sol no sólo era otro cuerpo natural, y no una bola perfecta, sino que también giraba sobre sí mismo. Rotaba. El Sol manchado de Galileo era mucho más interesante que el limpio y perfecto Sol de Aristóteles. Era un Sol vivo y cambiante (Galileo no lo supo, pero las manchas solares son regiones más frías del Sol, asociadas a poderosos campos magnéticos).

Los cráteres y las montañas de la Luna. Los satélites de Júpiter y las fases de Venus. La estructura estelar de la Vía Láctea y las manchas del Sol. La entrada triunfal del heliocentrismo y el ocaso del universo clásico. Hace justo cuatro siglos, un terco profesor de matemáticas, devenido en astrónomo imbatible, levantaba su mirada hacia el cielo con un aliado poderoso. Y se animaba a desafiar pesadas herencias y saberes hasta entonces intocables. Una osadía que hacia el final de su vida le costó la burla de muchos de sus contemporáneos, y el pesado castigo de la Inquisición, que lo condenó al arresto domiciliario, allí, en la pequeña villa de Arcetri.

En 2009, la humanidad toda celebró el Año Internacional de la Astronomía. La gran fiesta del Universo ganó las calles, los observatorios, los planetarios, los parques, las terrazas, y por qué no, los diarios. Millones y millones de personas miraron y pensaron el universo como nunca antes había sucedido. Y recordaron la figura y el legado del gigante que nos abrió los ojos. Hace 400 años. Galileo.

-

Nota de tapa> 2009: Año Internacional de la Astronomia

El Cielo de Galileo

El telescopio. Es imposible no sentir un estremecimiento cuando se piensa de qué manera un...

Por Mariano Ribas

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.