![]()

![]()

![]() Domingo, 25 de enero de 2009

| Hoy

Domingo, 25 de enero de 2009

| Hoy

FOTOGRAFíA > ADIóS A LA POLAROID

Cazafantasmas

En la factoría warholiana, el arte del retrato revivió en la segunda mitad del siglo XX gracias a la Polaroid y a un staff de asistentes en constante búsqueda de nuevos clientes a los que cariñosamente llamaban “las víctimas”. Algo de eso había. A una sociedad fascinada con los asesinos seriales, Warhol le dio un retrato de la sociedad en serie.

Por María Gainza

Por María Gainza

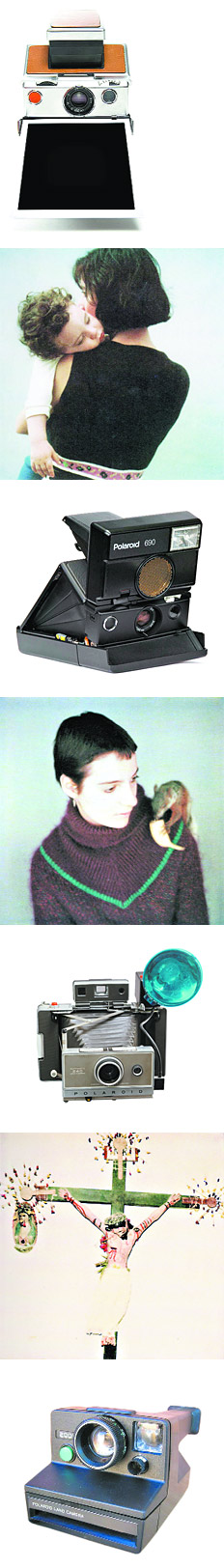

La cámara Polaroid era sencilla pero atrevida. Escupía las fotos como lenguas negras de Los Rolling Stones y su fuerza radicaba en sus debilidades. Como Ava Gardner, era el símbolo de una época. Una máquina de fotos instantánea que, sin cuarto oscuro de por medio, prometía el futuro. Sólo que el futuro no resultó ser exactamente como ella imaginó.

Un momento la vida estaba ahí afuera, desfilando en toda su agitación; un instante después, estaba acá, entre las manos, en un cuadradito de bordes blancos.

El año pasado la decisión de la compañía Polaroid de dejar de producir la película dejó atónitos a los millones de fanáticos que crecieron disparando la cámara. Para impedir lo inevitable abrieron el sitio SavePolaroid.com, revolvieron viejas cajas de zapatos, rescataron sus antiguas fotos y empapelaron sus blogs. Pero la cruzada fue poco más que un manotón de ahogado. Ya deberían saberlo, muchachos, en la era digital todo lo sólido se desvanece en el aire. Algunos fotógrafos de sangre fría, subestimando el poder de la nostalgia, enseguida marcaron los defectos de la Polaroid: la imposibilidad de hacer copias (como el daguerrotipo, la impresión es única); la imposibilidad de manipular la imagen (por algo los peritos homicidas las atesoraban tanto). Y como todo vacío está destinado a llenarse, la misma compañía salió a cubrir el bache, sacando al mercado un sustituto digital: una impresora portátil que imprime al instante y directamente desde la cámara digital o el celular, imágenes granuladas con colores dispersos que tienden a dar a las caras un toque azul verdoso. Pero no es lo mismo. Sacar un producto que imita intencionalmente los errores resulta tan triste como comprarse un jean que ya está roto. Como en la mayor parte de los asuntos del corazón, la lógica está fuera de lugar.

I

La Polaroid, como Maxwell Smart, había hecho de sus torpezas un asunto de estilo. Si las fotos salían borrosas, si los colores se chamuscaban, si no tenía nitidez, eso era lindo, porque lo que importaba era la magia rudimentaria que ella nos ofrecía: la presión tosca que había que hacer para abrir la carcaza en forma de acordeón; el ruidito metálico que emitía la foto al salir; la opción “montaña” o “retrato” que uno elegía seriamente como si estuviera calibrando una mirilla de precisión; el paquetito de 10 fotos que se consumía adictivamente como un atado de cigarrillos.

Además, la Polaroid, como el LP, tenía sus rituales. Hacia el final de su vida, Stravinsky, confinado a su silla, solía escuchar a Beethoven. Su asistente lo acompañaba cada vez. Sentado en un taburete el buen hombre esperaba a que el lado A del disco terminara, entonces se levantaba, daba vuelta el vinilo, colocaba la aguja al comienzo y volvía a sentarse. Era un acto de devoción impuesto por los límites del LP que, repetido una y otra vez, se volvía ritual. Con la Polaroid pasaba lo mismo. “Sonrían”, gritaba el fotógrafo. Sesenta segundos después, mientras algunos soplaban la foto, otros la sacudían como un abanico y otros la sostenían apretada sobre la panza, aparecía la imagen. Pero si uno era ansioso y espiaba, podía ver emerger de la oscuridad la figura de un perro salchicha sobre un piso de baldosas verdes. Pero las baldosas parecían menos verdes, el perro menos salchicha. La Polaroid, con toda su instantaneidad y capacidad documental, te mostraba lo que tenías frente a tus ojos ligeramente alterado.

II

La hija consentida del físico Edwin Land se quejaba de tener que esperar hasta el fin del verano para ver las fotografías de sus vacaciones. En 1944, una vez más, su padre decidió complacerla y creó una cámara de revelado instantáneo. Inmediatamente Polaroid fue sinónimo de revolución. El modelo más popular, la S-X 70, llegó en los ‘70. En 1972 la revista Life le dedicó una portada con el título “La cámara mágica”. La tapa de la revista Time rezó “Aquí vienen esas geniales cámaras nuevas” y mostró al mismísimo Land apuntando su cámara a un puñado de niños que se le venía monstruosamente encima, deseosos por ver cómo había salido la foto. La Polaroid podía ser un juego de niños pero, a la vez, era un asunto serio. Incluso el Vaticano llegó a utilizarla para registrar su trabajos de restauración en las estancias de Rafael. A mediados de la década ya se habían vendido más de seis millones. Todo padre de hogar bien constituido debía colgarse al cuello una cámara en formato de libro de bolsillo con la que registrar los pequeños momentos felices que hilvanaban su vida.

¿Pero cómo fue que una técnica destinada a la popularidad masiva, una cámara para aficionados, un simple gadget, pudo volverse sinónimo de ultrasofisticación? Por un lado, la incapacidad de hacer copias le daba a la Polaroid un aura que el resto de la fotografía había perdido. Cuando Andy Warhol la conoció, la volvió una extensión de sí mismo. La consideró su lápiz y papel. Además, su instantaneidad funcionaba como ansiolítico para las estrellas y Warhol, que manejaba la ansiedad como Fred Astaire los zapatos con chapitas, hizo de la Polaroid su primera vedette. Donde estaba él, estaba ella. Maquinita, maquinita, ¿quién es la más bonita? Se preguntaban Jane Fonda, Bianca Jagger, Liza Minnelli o Dolly Parton antes de ser inmortalizadas con un maquillaje blanco que borraba extrañamente las facciones y frente a la luz difusa de la Polaroid parecía funcionar como un antecedente del photoshop.

En la factoría warholiana, el arte del retrato revivió en la segunda mitad del siglo XX gracias a la Polaroid y a un staff de asistentes en constante búsqueda de nuevos clientes a los que cariñosamente llamaban “las víctimas”. Algo de eso había. A una sociedad fascinada con los asesinos seriales, Warhol les dio un retrato de la sociedad en serie. A cambio, ellos le vendieron su alma.

Liza Minnelli y Andy Warhol en los célebres retratos que el mismo Warhol hacía con su inseparable Polaroid colgada del cuello: retratos veloces y fantasmales para tiempos de 15 minutos de fama.

Liza Minnelli y Andy Warhol en los célebres retratos que el mismo Warhol hacía con su inseparable Polaroid colgada del cuello: retratos veloces y fantasmales para tiempos de 15 minutos de fama.III

Mientras tanto, en México, el maestro de la fotografía Manuel Alvarez Bravo hizo de ese mismo cuadradito las cuatro paredes de su intimidad. Si Warhol había hecho de la Polaroid pura superficie, Bravo hizo de ella todo interior. Durante años Bravo había abjurado de la fotografía color por considerarla vulgar. En público, el maestro de la técnica no veía qué podía ofrecerle una camarita fuera de control. Pero Bravo, un hombre que tenía “la cabeza en las manos”, como lo definió el poeta Xavier Villaurrutia, había caído, en secreto, presa de sus encantos.

“Según el humor del día, Manuel se echaba un paquete –cuenta la viuda de Bravo, doña Colette–. Tomaba fotos movido por un impulso repentino o persiguiendo una idea. Podía ser en la casa, un fin de semana, cuando había visita, viendo travesuras de sus hijas.” Aunque Bravo regaló muchas de las fotos, muchas otras sobrevivieron. Un día, durante un viaje, doña Colette mencionó en voz baja, como avergonzada, que Manuel tenía Polaroids: “¡Claro! Y las tienes en una caja, una contra otra”, le contestó un amigo. “Le dije que sí. Entonces, la primera cosa que hice fue ir a buscarlas y guardarlas en sobres. Y mientras las veía pensé que era una lástima si se acababan de echar a perder sin que nadie las conociera. Entonces se me ocurrió hacer el libro.” El libro es una joya. Manuel Alvarez Bravo. Polaroids editado por RM.

Una foto Polaroid tomada por Bravo es un clima mental. Hay esculturas religiosas, ferias, procesiones, niñas, detalles de pinturas populares sobre los costados de juegos mecánicos. Pero lo que maravilla en estas imágenes es el color, la infinita variedad de atmósferas que podía lograr una camarita tan aparentemente precaria en manos de un artista sensible. ¿Qué había de inusual en el color de esas fotos? Quizá fuera justamente la imposibilidad de la cámara por tratar los colores. Ese defecto que termina produciendo una imagen diluida, de unos tonos silenciosos que viran al azul, y que vuelve a cada foto una pinturita elegantemente desgastada como un fresco pompeyano.

IV

Hoy posiblemente cada hogar podría armar su vitrina de piezas de museo: la videocasetera y el VHS, el disquette, el teléfono fijo y pronto el cd y el dvd estarían allí. Como toda diva, la cámara Polaroid debería entrar a esa colección por una alfombrita roja. Mientras, detrás de una heladera vieja juntando polvo y telas de araña, enganchada en el visor de un auto viejo junto al carnet de conducir vencido, quedarán las fotos Polaroid esperando que alguien vuelva del futuro y la reedescubra.

-

Nota de tapa

casi todos dicen te quiero

MIENTRAS SE ESTRENA EN BUENOS AIRES VICKY CRISTINA BARCELONA, SE PUBLICA UN LIBRO DE...

Por Mariano Kairuz -

EL NUEVO DISCO GRATUITO DE ANDRES CALAMARO

Una noche sin ti

Por Pepe Risi -

PERSONAJES > WILL EISNER, EL PADRE DE LA “NOVELA GRáFICA”

I, Will

Por Martín Pérez -

ARTE > LAS PINTURAS DE LUZ DE KARINA PEISAJOVICH

Los rayos misteriosos

Por Pola Oloixarac -

FOTOGRAFíA > ADIóS A LA POLAROID

Cazafantasmas

Por María Gainza -

MúSICA > NACHO VEGAS, LA OSCURIDAD QUE VINO DE ESPAñA

Un hombre bueno es difícil de encontrar

Por Mariana Enriquez -

MúSICA > PHILIPPE JAROUSSKY, LA VOZ DEL MOMENTO

La la la

Por Diego Fischerman -

FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA:

Alfredo Piro y “Héroes” de David Bowie

Por Alfredo Piro -

HOMENAJES

Polvos de ladrillo

Por Juan Pablo Bertazza -

YO ME PREGUNTO

¿Por qué la pirueta se llama “vuelta carnero”?

-

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

-

Agenda

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.