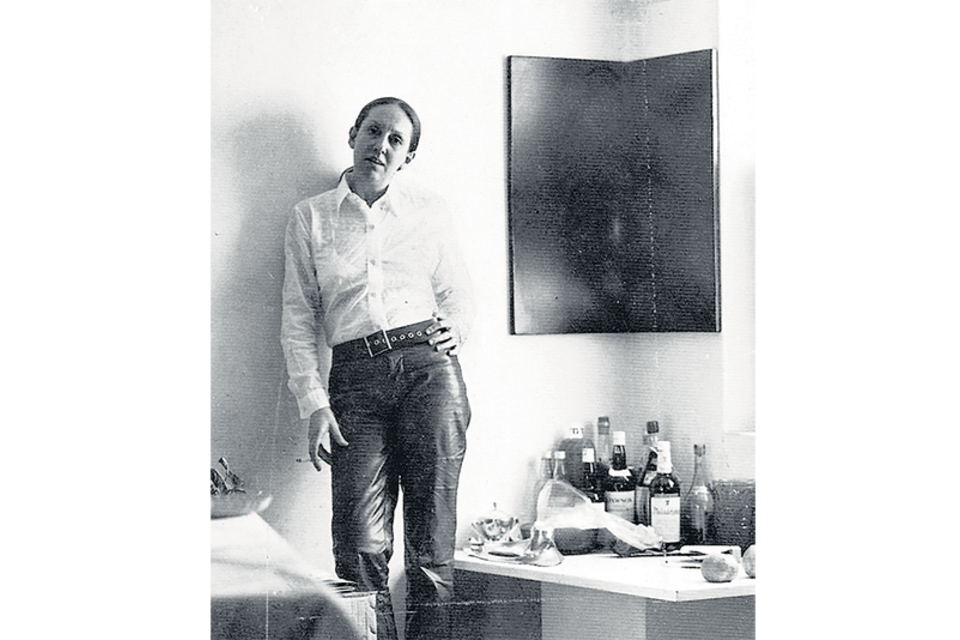

Volvemos a Carla Lonzi para seguir saliendo, “no se queden con esto, vayan por más”, pedía como consigna de calle la historiadora de arte florentina que extendió su mirada más allá del paspartú y se convirtió en una de las principales teóricas del feminismo de la diferencia. Publicada en Buenos Aires en el 75, leída en fotocopias durante años, descatalogada otros tantos y reeditada hace poco (Tinta Limón y Pez en el Árbol, octubre 2017), Lonzi es siempre un movimiento, un arco de saliva que cruza el aire más allá de las palabras y la lengua, y que trasciende la evocación eterna que la nombra a través del título de su libro: Escupamos sobre Hegel. Aquel escupitajo escupía al filósofo que ponía al hombre y “su efectiva vida sustancial” en el Estado, la ciencia, y similares, y a la mujer, en la casa y la familia. Mundo exterior para uno y siete llaves para otra. Escupir a Hegel era escupir a la cultura, empezar a “desculturizarse” para que la injusta y atroz figurita del molde femenino que ellos acuñaban y justificaban desde la metafísica se fuera tan lejos como la boca abierta pudiera lanzarla. Si la fuerza del hombre estaba en la identificación con su cultura, la de la mujer estaba en refutarla. “Consideramos responsables de las grandes humillaciones que nos ha impuesto el mundo patriarcal a los pensadores: ellos son quienes han mantenido el principio de la mujer como ser adicional para la reproducción de la humanidad, vínculo con la divinidad o umbral del mundo animal” escribieron las mujeres de Rivolta Femminile, el grupo que fundó junto a otra Carla, la pintora Carla Accardi, y a la escritora y periodista Elvira Banotti en la Italia de los años setenta. Decididas a ir por lo importante: derribar leyendas funcionales al cultural y psicoanalítico modelo patriarcal, el grupo escribió consignas teóricas sobre el mito del orgasmo vaginal como si fueran carteles en alto en manifestación callejera: “el sexo femenino es el clítoris, el sexo masculino es el pene.” Lonzi decía que el feminismo era una cuestión práctica, que no servía criticar, que había que hacer algo y que ese algo era dejar de avalar –consumir– la cultura pintada por los hombres. Ahí estaban las chicas setentistas denunciando un vacío cultural y subrayando la libertad del placer frente a un manual ilustrado –bibliografía recurrente y providencia perpetua– que menospreciaba a las mujeres dando cátedra y letra. Las mujeres no aparecen en la historia, aparecen sus vientres para que aparezcan los hombres, por eso –y por el placer, claro– otros de los carteles de Lonzi decían: “la libertad empieza por el vientre”, “mi vientre me pertenece”. Muy cerca, casi pegados, otros, escritos sin destiempo, nombraban a la mujer vaginal como a una mujer en cautiverio porque, a diferencia de la clitórica, “había sido llevada a una actitud consentidora para goce del patriarca”. Algunos textos a los que la traducción no llega, cartas y diarios íntimos arman la historia sobre su vida privada y cuentan enfrentamientos con su padre, tempranos deseos de salir de casa para quedarse en otro lado, erudición con matrícula universitaria de honor, poemas escritos entre renglones teóricos y citas bibliográficas, un primer matrimonio agobiante, un hijo, un tiempo de amor con el escultor Pietro Consagra y un dolor: la ruptura con su amiga Accardi. Églogas, silvas y liras hablan de ella estos días y lo seguirán haciendo en el tiempo. Y saliva, en todas hay saliva, su vaso comunicante.

Nuestro sexo es el clítoris Carla Lonzi 1931-1982