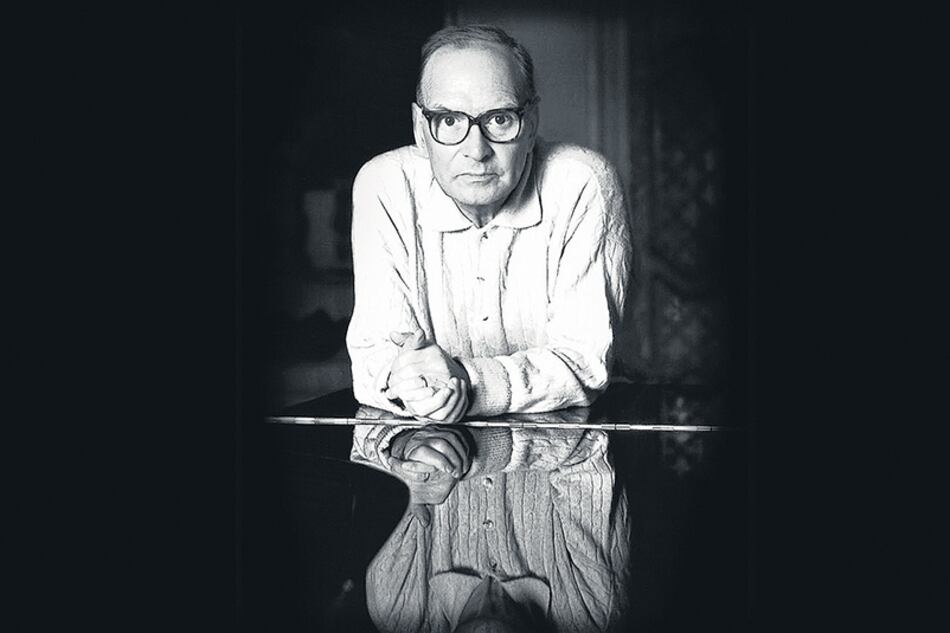

Anticipo exclusivo: Ennio Morricone recorre sus 89 años de música y cine en sus memorias en busca de aquel sonido

Cinema Paradiso

Este mes se distribuye en Argentina el libro En busca de aquel sonido (Malpaso), en el que el legendario compositor Ennio Morricone recorre lo que desde el subtítulo del volumen considera prácticamente sinónimos: “Mi música, mi vida”. A partir de sucesivos diálogos con su joven discípulo Alessandro de Rosa, milanés y también compositor, Morricone comparte las idas y vueltas de una carrera de la que su apellido terminó siendo sinónimo: la de compositor de música para películas. En este adelanto exclusivo, Radar reproduce los encuentros del compositor de 89 años con algunos de los directores más importantes, y también los más particulares, en un impresionante currículum, que incluye la música de más de 500 películas y dos esquivos Oscar: uno honorífico en 2006, y otro en 2016 a la mejor banda sonora, por Los 8 más odiados, de Quentin Tarantino.