Apenas pisan el anfiteatro Tránsito Cocomarola, ubicado a cuatro kilómetros del centro de la capital correntina, las familias atraviesan las vallas y luego acomodan las heladeras blancas, de mano, conocidas también como “conservadoras”. Otros, además, caen con sus reposeras, como si los bancos de hormigón de la popular no fueran lo suficientemente cómodos. Cada grupo –a la Fiesta Nacional del Chamamé nunca se llega solo– elige un lugar no sin primero abrir la compañía fiel que provee de cervezas, vino, empanadas, sánguches y hasta jugo fresco para el tereré. Nada parece importar más que estar bien comido y bebido antes que por el escenario Osvaldo Sosa Cordero aparezcan las primeras bandas, la mayoría pequeñas formaciones de guitarreros, acordeonistas y bandoneonistas bajo el sonido tradicional chamamecero. Entonces cae la noche y en Corrientes se respira alivio: la humedad del sofocante verano, que llega a más de 40 grados, le da un descanso a los cuerpos sudorosos cuando el sol desaparece lentamente detrás del cielo estrellado.

“Los que conocemos esta fiesta llegamos tempranito, pasadas las nueve, y nos quedamos hasta la madrugada. Por esto traemos mucho hielo y una buena cantidad de provisiones, todos sentimos que estamos en el patio de nuestra casa. Y hay otro motivo importante: acá adentro comprarse una cerveza y un pedazo de carne es carísimo”, dice “Beto”, un hombre cincuentón que arriba con su mujer y tres hijos desde Resistencia, Chaco, y hace diez años no se pierde la celebración, un punto nodal de la música del Litoral junto a los clásicos carnavales de febrero.

En el enero correntino es una atracción ineludible: se puede pasear durante el día por la bellísima costanera, o ir a algunos destinos cercanos como Empedrado y Paso de la Patria, para después terminar en el anfiteatro. A la Fiesta Nacional del Chamamé, que dura diez noches –del 20 al 29 de enero inclusive– concurren peronas del interior de Corrientes y de provincias cercanas como Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Pero también hay quienes llegan desde Buenos Aires deseosos por conocer una cultura ajena, como Adela y su marido, que se lamentan por la ausencia de Teresa Parodi, un enigma que nadie supo explicar. Y otros, como Carlos, que se acerca por primera vez con una delegación del Paraguay. “Hicimos pesca en el Paraná y luego conocimos las playas de Empedrado. Y ahora vinimos a escuchar la música que tanto nos hermana”, cuenta, y la fraternidad melódica y rítmica no es puro chamamé: por los oídos desfilan las guaranias, las polcas, las galopas, los valses, las chamarritas, las milongas y hasta algún tango que deslumbran en las noches iluminadas por la luna.

HERMANDAD CULTURAL El olor a chipá –la vedette de la cocina es una variante llamada “chori mbocá”, con relleno de chorizo que se cuece mientras giran las tacuaras- atrae a los visitantes hacia el enorme predio a cielo abierto que con capacidad para 15.000 espectadores se erige como el más grande de los festivales folklóricos del país. A un costado del escenario flamean los mástiles con las banderas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, un signo de la cercanía cultural de una región marcada por lo limítrofe y que se sella con invitados como el ídolo de Río Grande do Sul, Luis Carlos Borges.

De fondo, en una pantalla gigante, se iluminan unas letras que dicen 27 Fiesta Nacional del Chamamé, 13 Fiesta del Chamamé del Mercosur. Los focos y los rayos láser cambian de color según qué número artístico se trate, y no faltan las imágenes típicas que se proyectan para acompañar el ritual festivo: la rueda de un carro, la selva tropical, los ríos correntosos, las comparsas del carnaval. En otro costado una estatua de la Vírgen de Itatí apoyada sobre un manto rosado, con una cruz en el pecho y una corona en la cabeza, parece ser la guía espiritual por el que giran los acontecimientos: las danzas típicas de sombrero y pollera larga, los gritos guturales de “Sapukay”, una obra de títeres con temática del festival y un foro sobre la participación de las mujeres en los espacios chamameceros. Que, dicho sea de paso, siguen siendo en su mayoría protagonizados por hombres.

El aire de familiaridad no desaparece con el correr de los días, aun cuando el anfiteatro luzca repleto por la llegada de Los Nocheros, Mario Bofill o Soledad. Se suele transitar de un pasillo a otro tal como si las personas se encontraran de pronto con un pariente al que no ven hace un tiempo, y allí permanecen, conversando mientras los grupos tocan un par de temas en el escenario –y salen para que otros suban y repitan la rutina–.

Es un año de renovación en la grilla de programación, y en los espectadores no es un dato que pase desapercibido. “A diferencia de otros años se acepta que haya otras propuestas menos tradicionales. Es saludable que al festival vengan artistas del rock, del tango, de otros géneros folklóricos. El chamamé acostumbraba a ser un ámbito cerrado, pero ahora adopta nuevos rostros”, comenta un programador detrás de bambalinas. Una pequeña muestra de que la endogamia, como sucede en toda familia, se transforma no sin resistencias cuando expande el círculo.

TRADICIONAL O MODERNO Los locutores rotan –hay correntinos, porteños y paraguayos, y otros que hablan en portugués– y la algarabía en el anuncio crece cuando el público escucha lo que quiere escuchar. “Todavía no sé por qué, pero tengo una alegría. Quizás porque los vuelvo a ver”, empieza con voz nasal Mario Bofill, vestido de camisa blanca mientras los espectadores –con una gran cantidad de jóvenes que tararea las letras– salta en las butacas y corea su nombre. Es uno de los suyos: alguien que, surgido de un pueblo como Loreto, en la localidad de San Miguel, habla de las desdichas, las esperanzas y las alegrías de los pueblos correntinos a la luz de chamamés lentos y rápidos, según el ánimo de las historias que canta.

No es el único que parece hablar el mismo idioma que el público, al que nunca parece cansar cualquier versión que se hiciera de los clásicos Kilómetro 11, La Calandria o Merceditas. En la exigente prueba del escenario masivo, y bajo otros formatos, se lucen Bruno Mendoza, con una formación de bandoneón, bajo y dos guitarras; Los de Imaguaré, una banda de sonido clásico –“Al gran pueblo argentino, salud! Viva la patria!”, dice el cantante y el público se enaltece– que incluye bailarinas en vivo y que, al estilo de Bofill y de Antonio Tarragó Ros, canta mientras recita historias; y Ramón Ayala, un octogenario que antes que ser leyenda parece un joven que disfruta entre el público y se mueve como pez en el agua.

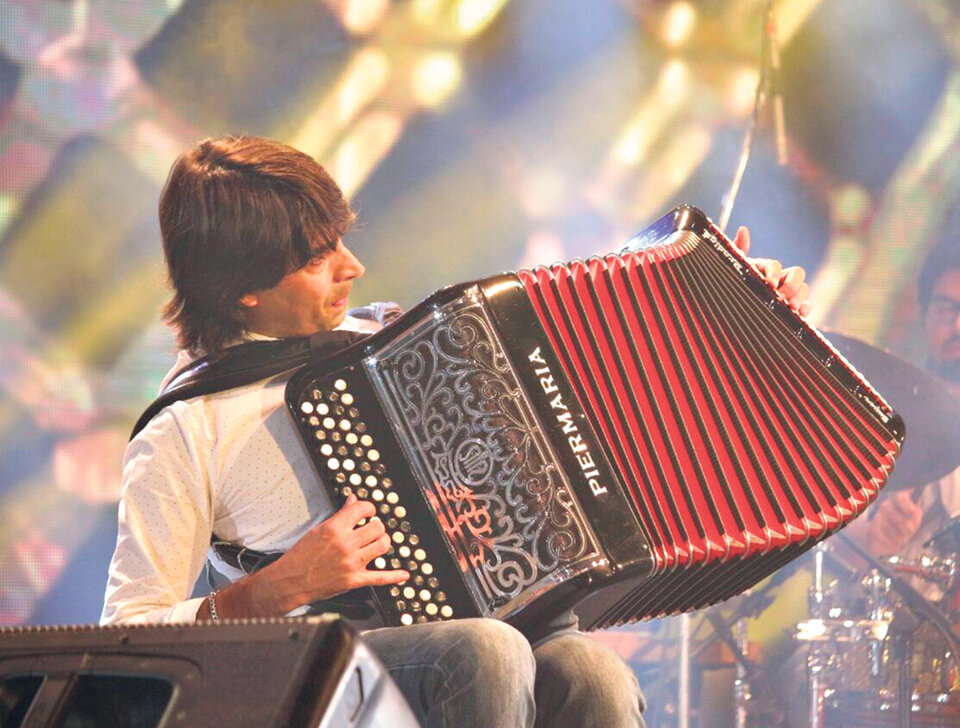

Pero un párrafo aparte ocupa el acordeonista Raúl Barboza, que con una estupenda banda demuestra que el chamamé no es algo uniforme sino algo de una belleza estilística que hipnotiza. Escuchar a Barboza produce un sentimiento de placer que se proyecta con la mística que él mismo genera: una espiritual casi oriental –no es casual que el locutor repita: “El hombre que conquistó Japón”– y un equilibrio sin estridencias y alejado de la pose, transmitiendo lo auténtico de una cultura guaraní que, pese a la pérdida inexorable de su lenguaje, resiste con sonido moderno como un estandarte de cómo sobreviven las raíces en el mundo contemporáneo.

GESTOS Y COSTUMBRES Por fuera del anfiteatro, la pachanga sigue en las bailantas chamameceras de localidades cercanas como Riachuelo, el Sombrero y Santa Ana. La Fiesta, entonces, llega a su fin. “Me sorprendió el nivel de los músicos locales, son grandes instrumentistas y cantores. No quieren el famoso salto a la fama de Cosquín, que es algo ilusorio, una idea de éxito lejos de la auténtica expresión artística”, reflexionó Juan Falú, el experimentado guitarrista cercano a propuestas como la del local Rudi Flores, quien se presentó en un extraordinario homenaje a su hermano bandoneonista Nini, recientemente fallecido.

Otra arista destacada fue la del gesto político, que no estuvo alejado de lo estrictamente artístico. “Somos parte de un sistema que le falta el respeto a la patria, que se olvida de las culturas originarias y le hace la vista gorda a nuestras tierras saqueadas. Porque pasa en Iberá lo mismo que en Humahuaca que en la Patagonia”, recitó con pulso firme Juan Pablo Barberán, haciendo gala de que en la Fiesta la palabra fue tan importante como la melodía. Y el ídolo Bofill –que también es senador provincial por el peronismo– pidió por la liberación de Milagro Sala.

La Fiesta del Chamamé, en definitiva, es una atrapante experiencia cultural que se disfruta entre las comidas típicas, el aire litoraleño y la fuerte identidad de la impronta guaraní. Cualquier visitante no olvidará el paso de las parejas de baile, la sensualidad del ritmo chamamecero y el sentirse parte de conversaciones entre heladeritas blancas, imágenes que permanecen más grabadas en la memoria que cualquier fuego de artificio con el que show se despide tras el cierre del Chaqueño Palavecino, envuelto en un escándalo mediático por frases machistas y homofóbicas que representan el costado más grosero de una fiesta tan popular como exótica

.