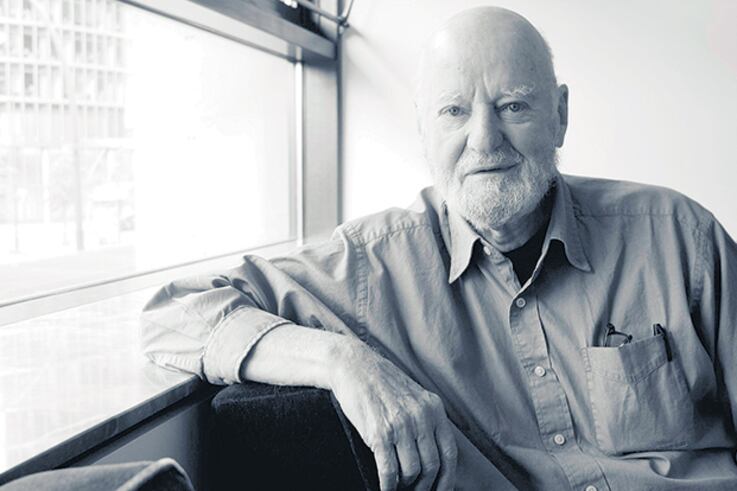

Cien años de libertad

Hace poco tiempo, Lawrence Ferlinghetti cumplió cien años, y por estos días acaba de publicar un libro tan vital e inclasificable como toda su vida. Y este libro se llama Little Boy, rememorando su vida desde la alocada infancia, cuando a la manera de la mejor tradición picaresca pasaba de amo en amo, de familia en familia. Luego se convirtió en un joven marino que estuvo en el desembarco de Normandía y conocería Nagasaki semanas después de lanzada la bomba. Desde entonces se volcaría al pacifismo y comenzaría el camino del poeta salvaje. El menos beatnik de los beatniks, o el más beatnik de todos, según se lo mire, Ferlinghetti es una leyenda viviente que escribe sus memorias a la manera de una improvisación de jazz, entre el lirismo, la espiritualidad y un inextinguible aire contestatario.