|

|

Jueves 17 de Enero de 2001 |

TRES HISTORIAS DE EXILIO, SACRIFICIO Y ESPERANZA

¿Tu casa es mi casa?

Elegir Argentina para exiliarse puede parecer una broma. Pero es verdad: en el país, hay registrados 2000 refugiados políticos de 31 naciones distintas, sin contar los miles que llegan buscando un futuro. “Alguien los engañó”, puede pensarse inmediatamente. Pero –bienvenido al mundo real, amiguito/a– hay sitios donde se vive peor, o quedarse es una opción tan tentadora como el suicidio. AQUÍ, TRES jóvenes que eligieron otra salida, sirven para entender de qué se trata el asunto.

Sanda, de Yugoslavia

“Cuando llegué sólo sabía decir hola y gracias, cuando empecé a aprender quise no haber aprendido. Fue muy difícil responder a todas esas preguntas sintiendo la responsabilidad de contar algo tan absurdo como la guerra. Soy una persona que no cree en las explicaciones. Yo vivo mirando, no quiero cambiar el mundo ni a la gente.”

Sanda

Stojacovic es una chica larga de ojos de un verde tan intenso que a veces

asusta. El pelo corto y teñido de casi blanco, la ropa hasta los

pies, los colgantes, la hacen al menos llamativa. Es linda. Los hombres

se detienen a mirarla con ojos de carnero degollado, pero ella ni los

registra. Su castellano es pausado y evidentemente recién aprendido,

pero claro y con mucho vocabulario. Fuma sin parar y tiene los dedos de

la mano derecha amarillos de nicotina. Tiene 25 años, es yugoslava

y hace un año y medio que vive en Buenos Aires.

La abuela de Sanda es española, el abuelo era argentino. Viajaron

a Yugoslavia cuando la mamá de Sanda tenía quince años,

en busca de trabajo y se quedaron. Con el tiempo la niña terminó

la secundaria, conoció un hombre, hizo la universidad, tuvo dos

hijos y se convirtió en la conexión de habla hispana en

ese país lejano. Por eso cuando decidió salir de su Belgrado

natal, Sanda eligió la Argentina, donde tenía montones de

tíos y primos que la podían ayudar. Al principio cuando

se le pregunta el porqué de esa decisión, se va por las

ramas con su castellano lento y trabajoso. Que quería conocer otros

lugares, viajar, que justo en ese momento “las cosas no eran bonitas

allá”. Después se entenderá algo de su reticencia

a las definiciones.

Cuando Sanda era chiquita y se iba con su familia de vacaciones a Montenegro,

Montenegro no era la única salida al mar de Yugoslavia, sino una

playa tranquila y bonita, más pacífica que la vecina provincia

de Croacia, por entonces un centro turístico. Todo el mundo hablaba

serbiocroata, y no serbio o croata como ahora, ni se reconocía

a sí misma como serbia, sino como una yugoslava que vivía

en la capital. Sus papás hablaban siempre de pinturas o de libros

y la política se colaba poco en la casa de los Stojacovic. Sanda

siempre prefirió estar más cerca del arte y la filosofía

que de la realidad nacional. Cuando en 1999 la OTAN bombardeó durante

78 días la ciudad de Belgrado destruyéndolo casi todo, con

esa extraña manera que tienen los Estados poderosos de “luchar

en nombre de la paz”, Sanda dedicaba todo su tiempo a trabajar en

la librería de un teatro. La gente hacía recitales y manifestaciones

en lugares estratégicos para evitar los bombardeos, se juntaba

en los bares para esperar lo peor. Ella sólo quería seguir

al margen. “Todos tenían esa obsesión por la política.

Todos tenían una opinión. La gente en la calle era más

friendly (amigable). Yo no. No aguantaba tener que notar lo que estaba

pasando. Sólo quería escapar del sonido de la sirena.”

La mamá de Sanda, mientras tanto, vivía pegada al teléfono

respondiendo a las muchas cadenas de noticias que buscaban a alguien que

hablara español y tuvierauna visión “desde adentro”

de lo que estaba pasando. “La llamaban a las tres de la mañana,

y mientras esperaba para hablar de las muertes y del desastre, se escuchaban

comerciales de jabón o de pollo. Era irritante”, cuenta. Tal

vez por eso cuando llegó a la Argentina y los medios la consultaron

una y otra vez y a toda hora sobre esa realidad tan difícil de

entender, ella sintió que a veces se corre cientos de kilómetros

sólo para morderse la cola. “Cuando llegué sólo

sabía decir hola y gracias, cuando empecé a aprender quise

no haber aprendido. Fue muy difícil responder a todas esas preguntas

sintiendo la responsabilidad de contar algo tan absurdo como la guerra.

Soy una persona que no cree en las explicaciones. Yo vivo mirando, no

quiero cambiar el mundo ni a la gente.”

Ahora trabaja en una pensión en la que recalan cientos de extranjeros

que pasean o que escapan, vive en San Telmo alquilando un cuarto, sin

saber muy bien si se quedó acá o si está simplemente

demorando un poco la vuelta. Lo que más le gusta de Buenos Aires

es su arquitectura y esas rejas que adornan balcones y ventanas antiguas.

Lo que menos le gusta es que “aquí todos piensan que viven

en el peor lugar, no tienen idea”. Seguramente esta chica larga y

bonita sepa exactamente el significado de la palabra peor.

Juan Carlos, de Bolivia

En Bolivia era un chico más, que estudiaba y trabajaba para ayudar a su familia, escuchaba a sus grupos favoritos y se divertía con sus amigos. Sin un sentimiento patriota demasiado particular. Aquí es un boliviano entre argentinos, con una clara conciencia del exilio y de lo importante que es una mano cuando uno está lejos en un lugar extraño.

El

colectivo de la línea 132 dobla en Varela, unas cuadras antes de

plaza Flores. Dos señoras viajan sentadas en el asiento de adelante.

No se conocen, pero la que va del lado de la ventanilla mirando la calle

le comenta a la otra “estos bolivianos son rapidísimos, llegan

y ya se ponen una verdulería, no sé por qué no se

quedan en su país, en vez de venir acá a robarnos el trabajo...”

La otra señora está por contestar algo, pero desde atrás

un muchacho vestido con una prolijidad extrema le toca el hombro con suavidad

a la vehemente e incipiente xenófoba. “Disculpe señora

que la moleste, pero sus abuelos, ¿de dónde vinieron?”.

“De Europa”, responde la dama con gesto ofendido. “Nosotros

venimos de acá nomás, apenas unos kilómetros, y no

le robamos nada a nadie, trabajamos duro como lo hicieron sus abuelos”,

dice el muchacho con una voz suave y melodiosa. “Ellos tienen más

derechos que nosotros, nuestros antepasados vinieron desde muy lejos,

ellos son latinoamericanos”, retruca la señora del lado del

pasillo que se había quedado con la respuesta trunca. La señora

del lado de la ventanilla vuelve a mirar la calle y no dice más

nada. Juan Carlos vuelve a su asiento satisfecho. Le llevó dos

años responder a esa clase de “comentarios”.

Era de noche ya cuando Juan Carlos llegó por fin al barrio de Flores,

después de viajar todo un día y una noche desde su Bolivia

natal. Su papá, que hacía cuatro años se había

venido haciendo punta, luego de quebrar y no encontrar más salida

en su país, lo había ido a buscar. Recién había

terminado el bachiller, y su sueño de estudiar Ciencias Políticas

y seguir divirtiéndose con sus amigos de la secundaria acababa

de frustrarse. Había que venir a ayudar a papá, que ya había

logrado levantarse de la primera época tremenda y había

montado un pequeño taller de costura. En La Paz lo habían

despedido sus seis hermanos y su mamá, que irían viniendo

a medida que les pudieran mandar el dinero. Lo primero que le impresionó

a Juan Carlos cuando despertó en Retiro fue el olor a combustible

en el aire. Esa sensación de oler sucio que nunca antes había

sentido. Y el calor. Era verano y la humedad mataba como siempre mata

en Buenos Aires. La gente tan distinta, los edificios monumentales, las

miles de luces que iluminaban la ciudad, todo lo asaltaba sin aviso, no

importaba lo mucho que le hubieran hablado de todo eso. Para cuando se

bajó del 141 en Flores, ya las emociones se habían aquietado

un poco, y empezaba a hacerse a la idea de andar por esas calles, de pasar

de la vida de estudiante a la detrabajador y de compartir la casa con

su papá que en los últimos cuatro años sólo

había visto para las Fiestas.

“La Paz está en una ollada, todo alrededor hay laderas y es

fácil orientarse. En aquí todo es plano. La primera vez

que salí me perdí totalmente”, dice este muchacho de

23 años y lleva tres batallando en la ciudad. Desde esa primera

noche para acá, ha aprendido mucho de calles, trámites y

de sacar pecho para que nadie crea que se puede pisotear su dignidad y

salir indemne. En Bolivia era un chico más, que estudiaba y trabajaba

para ayudar a su familia, escuchaba a sus grupos favoritos y se divertía

con sus amigos. Sin un sentimiento patriota demasiado particular. Aquí

es un boliviano entre argentinos, con una clara conciencia del exilio

y de lo importante que es una mano cuando uno está lejos en un

lugar extraño. Por eso ya no quiere estudiar Ciencias Políticas,

sino que quiere ser contador. Para ayudar a los demás miembros

de su comunidad. Casi todos tienen algún tipo de negocio, ya sea

vendiendo ropa o verduras, o importando algunos comestibles de Bolivia,

y muy pocos tienen idea de cómo hacer con los impuestos y las cuentas.

También cambiaron sus intereses. Ya no le preocupa tanto ir a bailar

o pasear con sus amigos, ahora su tiempo está casi plenamente dedicado

a participar en el Centro de Estudiantes Bolivianos en Argentina y asistir

a otros chicos para obtener los papeles necesarios para ir a la universidad.

Juan Carlos podría dar cátedra sobre este tema. Desde que

llegó su primer objetivo fue continuar sus estudios, pero siempre

le faltaba un papel, una firma, un sello. Ahora todo parece indicar que

la carrera de obstáculos ha llegado a su fin. “Quizás

de bronca me anote en dos”, comenta.

Para Juan Carlos todo en la vida se divide entre “en acá”

y “en allá”. “En acá luchamos mucho, en allá

se puede luchar pero siempre se vive al día”, dice mientras

cuenta cómo vive sus días agachado contra una de las cinco

máquinas de coser que hay en su casa de Flores. “En acá

el trabajo es muy pesado, al principio el calor y la humedad te fatigan

mucho, y algunos contraen tuberculosis por el cambio de clima; en allá

es siempre seco y por las noches hace frío”. Pero lo que más

siente es la comida. Ahora el “plato paceño” es una fiesta

que se da a veces, que se demora en la lengua sintiendo cada uno de los

condimentos para hacerlos durar en la memoria hasta la próxima

vez. Hace unos meses, volvió a Bolivia a pasar unas vacaciones

y entonces supo exactamente de qué se trataba el exilio. “Allá

a las dos semanas ya extrañaba Argentina. Mis amigos de antes ya

estaban en otras cosas y yo ya me había hecho a Buenos Aires. Pienso

que va a ser siempre así, en Bolivia siempre voy a extrañar

Argentina y en Argentina siempre añoraré a Bolivia.”

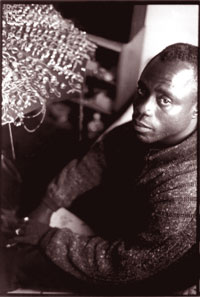

Prince, de Sierra Leona

La mamá se fue al interior, la hermana a Alemania y él se tomó un barco filipino hacia los Estados Unidos. Pero algo falló, tal vez entendió mal lo que gritaban por el altoparlante, o quizás en realidad su puerto final era Buenos Aires y en el apuro y los nervios de subir de polizonte se confundió. Lo cierto es que cuando bajó del barco quedó totalmente sorprendido: en Filadelfia, donde él suponía que había llegado, nadie hablaba inglés.

Sierra Leona es uno de cinco peores lugares del mundo para vivir, según

esos rankings donde se cuentan los ingresos, las enfermedades y las posibilidades

diarias de sobrevivir a cualquier peligro. Cinco millones de habitantes

se debaten en una superficie no mayor a la de la provincia de Formosa,

allá donde Africa es lamida por el océano Atlántico.

Con una guerra civil, más motivada por el dominio de uno de los

yacimientos más grandes de diamantes del mundo que por cuestiones

ideológicas, que ya lleva más de ocho años, la sangre

no ha dejado de correr. Cientos de mutilados a hachazos, gente que corre

de un lado a otro del país huyendo de los tiros y las bombas, medio

millón que deja todo lo que alguna vez fue suyo para subirse a

barcos que vayan a cualquier lado lejos de ahí, soldados armados

hasta los dientes por todas partes, una economía totalmente colapsada,

hacen de Sierra Leona un lugar donde es más posible morir que hacer

cualquiera de las demás cosas de la vida. Ir a la universidad,

salir del trabajo, llegar a casa, comprar un pedazo de pan. Cualquier

salida puede convertirse en la última. Incluso quedarse en casa

puede ser de alto riesgo. Miles mueren entre sus cuatro paredes descuartizados

por las bombas que, a diario, explotan en lugares menos pensados.

Prince Marvin, sin embargo, trató de seguir su vida a pesar de

todo. Primero tuvo que dejar su carrera de economista en la facultad,

porque ir hasta el centro de la ciudad era inmensamente peligroso. Entonces

se dedicó a trabajar en una oficina como secretario. Hasta que

una bomba terminó también con esto. No se resignaba a bajar

los brazos, así que se buscó otro trabajo y trató

de seguir. Pero cuando una bomba terminó con la vida de su padre

mientras éste visitaba a un amigo, toda la familia tuvo que tomar

la drástica decisión de huir. La mamá se fue al interior,

la hermana a Alemania y él se tomó un barco filipino hacia

los Estados Unidos. Pero algo falló, tal vez entendió mal

lo que gritaban por el altoparlante, o quizás en realidad su puerto

final era Buenos Aires y en el apuro y los nervios de subir de polizonte

se confundió. Lo cierto es que cuando bajó del barco quedó

totalmente sorprendido: en Filadelfia, donde él suponía

que había llegado, nadie hablara inglés. Cuando finalmente

consiguió hacerse entender por un transeúnte y le dijo que

estaba en Argentina, no le daban las neuronas para tratar de entender

cómo había llegado hasta ahí, y dónde quedaba

ese país del prácticamente nunca había escuchado

hablar.

Siete meses más tarde, después de haber pasado su primera

noche en una plaza y las siguientes cinco en un albergue con serios problemas

de higiene y convivencia, después de haber peleado casi todos los

combates para conseguir sus papeles y su condición de refugiado,

la angustia y la desolación del primer momento han pasado. Ahora

está esa tristeza sin sobresaltos de estar lejos, ser pobre, haber

perdido todo y tener que resignar su futuro de economista por una dudosa

perspectiva como vendedor de anillos en la plaza de Once. La condición

de refugiado que le otorgó Migraciones le garantiza que no lo deporten

y que le den la documentación necesaria para no ser “un ilegal”.

Sin embargo, esto no implica ninguna ayuda económica, ni de alojamiento,

ni de comida. Es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(Acnur) quien le dio durante los primeros tres meses 220 pesos, y 110

ahora por recorte de presupuesto. El hotel donde vive, abusándose

de que no puede alquilar una casa por la falta de las mínimas redes

que se requieren para eso (un amigo o un familiar que oficie de garantía),

y ni la más mínima capacidad de ahorro para juntar la plata

para el depósito, le cobra 300 pesos mensuales por una pieza. A

esto por supuesto hay que sumarle la comida, algún dinero para

llamar de vez en cuando a la hermana y a la mamá, y esas cosas

necesarias para la vida cotidiana. De 9 a 6 de la tarde Prince, junto

conotros africanos de distintos países, también escapados

de matanzas y guerras civiles, abre su paraguas lleno de anillos bañados

en oro y plata. Hasta que llega la policía de la comisaría

7ª y los corre, los alcanza, los lleva presos y les saca la mercadería.

Todo esto al grito de “¡Negro de mierda juntá tus porquerías

y salí de acá!”. No, no es nada fácil la vida

en Buenos Aires. Prince quiere irse “anywhere” –a cualquier

lado–, en cuanto pueda, pero a veces eso le parece más difícil

que salir de Sierra Leona. Mientras tanto, cuando puede va a bailar a

Maluco, un lugar donde determinados días sólo los blancos

pagan, se junta con algunos amigos a ver a River, el cuadro que eligió

en Argentina, o escucha a Rodrigo, que ocupa el mismo lugar en el ranking

de sus gustos que Bobby Brown y el reggae. Lo que lo consuela es que la

gente con ellos “es very nice”, sobre todo “las ladys”,

con las que se ve que tiene mucho éxito. Y la ciudad, que a pesar

de haberlo intimidado con su avenida 9 de Julio y sus colectivos con extrañas

máquinas para meter monedas, le gusta en su enormidad. Tanto más

grande que su Freetown natal. Tan increíblemente lejos de se Freetown

natal.