Una problemática que afecta a 4 millones de personas que viven en villas o asentamiento informales de todo el país

Crisis habitacional: a 9 años de la toma del Parque Indoamericano

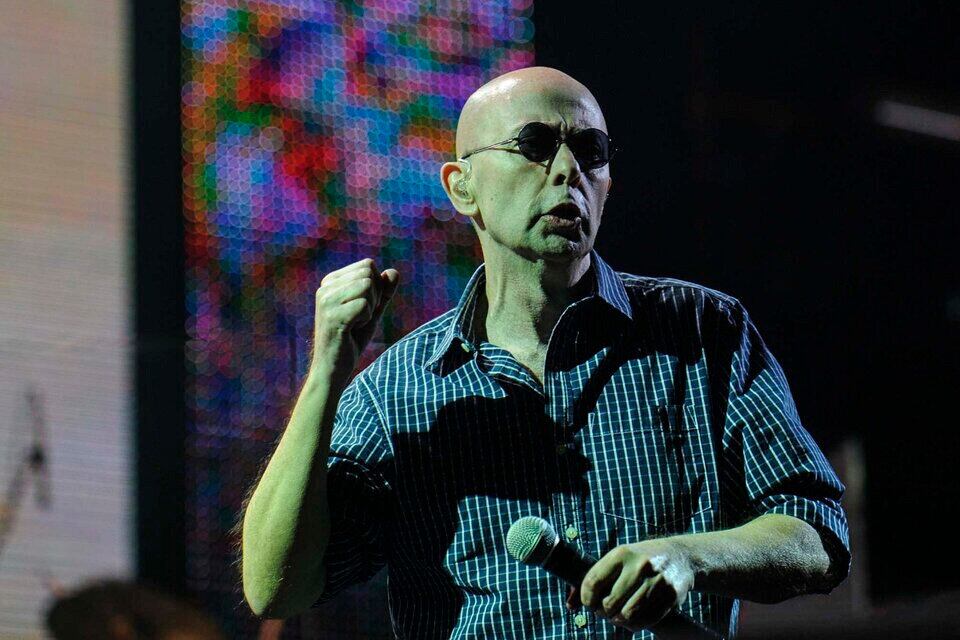

“Ninguna de las personas que estuvieron en el conflicto del Parque Indoamericano resolvió, al día de hoy, su situación”, cuenta Alejandro “Pitu” Salvatierra. Alberto Fernández creará un ministerio de Hábitat y Vivienda.