La vida del Quincy Fortier, que inseminó con su propio semen a sus pacientes

"Baby God", el nuevo documental de HBO

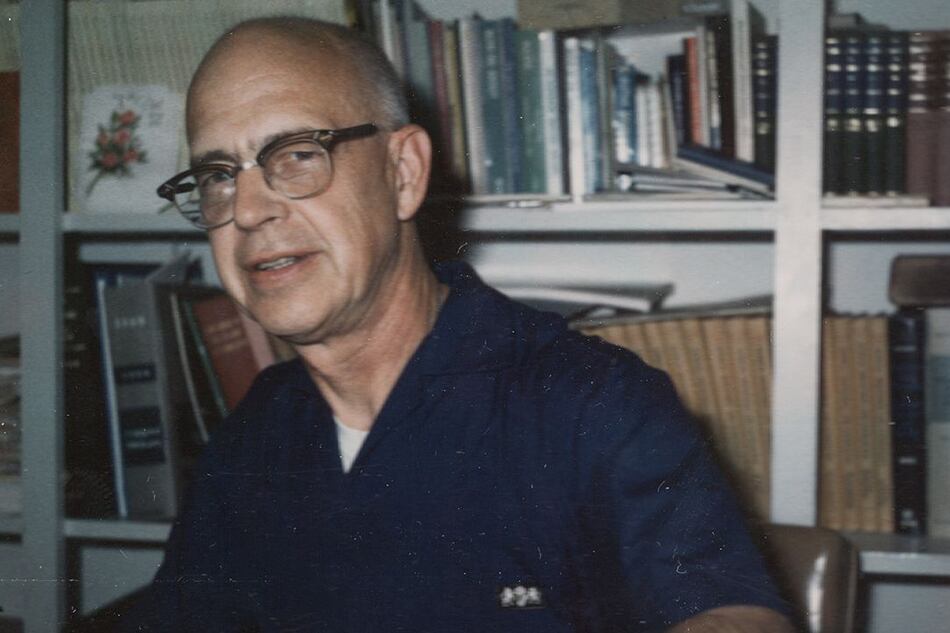

Es una historia de secretos, mentiras y complejo de Dios: el título del nuevo documental de HBO, Baby God, refiere a ese narcisismo extremo del doctor Quincy Fortier, especialista en fertilidad de Las Vegas que inseminó en secreto a sus pacientes con su propio semen en los años '60 --sin el consentimiento de las mujeres-- cuando sus métodos parecían casi milagrosos. Dirigida por Hannah Olson, la película sigue la búsqueda de los hijos biológicos de Fortier, que descubrieron quién era su verdadero padre, y se convierte en una exploración de la identidad y también del lado oscuro del médico, que murió en 2006.