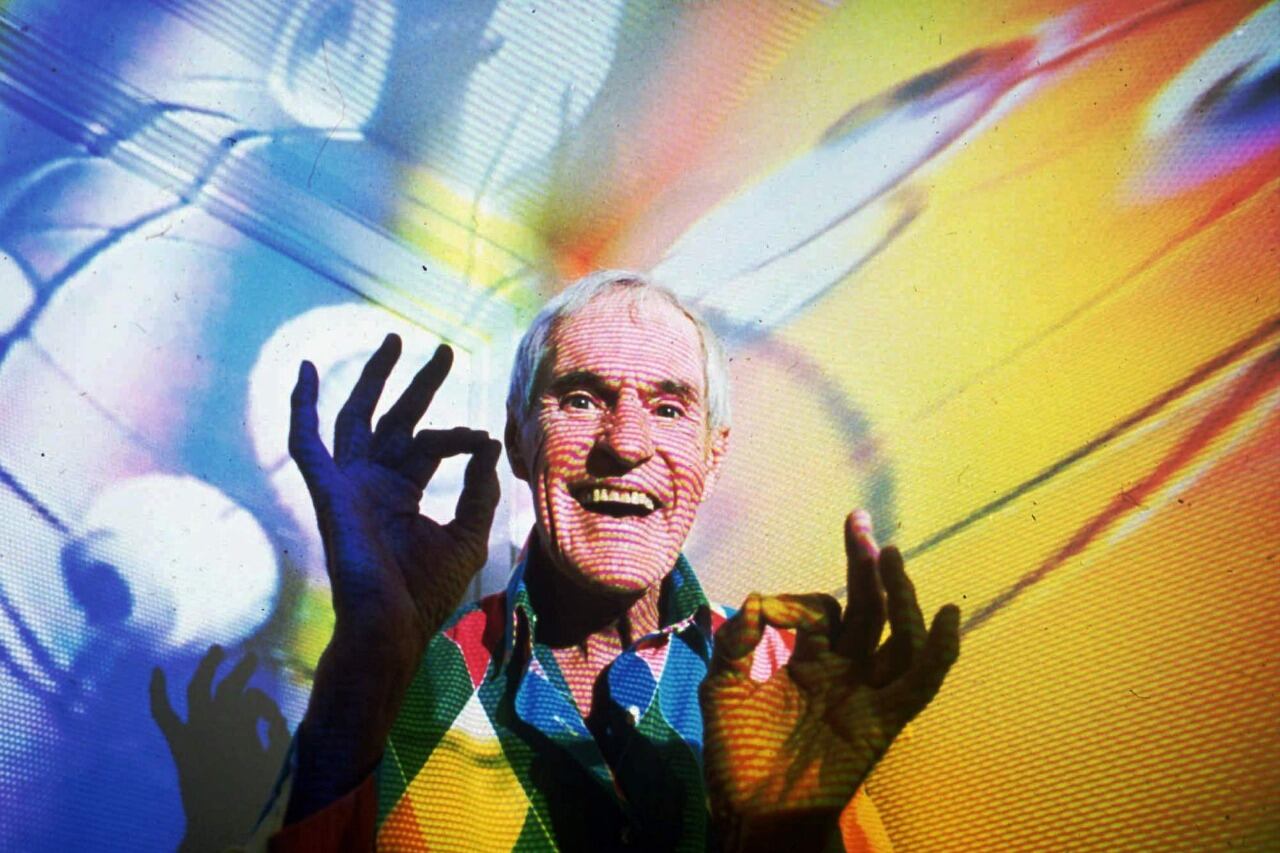

El investigador y psicólogo fue una influencia clave para el rock

Veinticinco años sin Timothy Leary, el gurú del LSD y la psicodelia

En plenos años de Nixon, postulaba que las sustancias psicodélicas contribuían a abrir las mentes e investigó sobre el tema en Harvard.