- Edición Impresa

- 50 Años del Golpe

- El País

- Economía

- Sociedad

- Deportes

- El Mundo

- Opinión

- Contratapa

- Recordatorios

- Cultura

- Cash

- Radio 750

- Buenos Aires|12

- Rosario|12

- Salta|12

- Argentina|12

- Radar

- Radar Libros

- Soy

- Las12

- No

- Negrx

- Ciencia

- Universidad

- Psicología

- La Ventana

- Plástica

- Diálogos

- Opens in new window

- Suplementos Especiales

- Latinoamérica Piensa

- Malena

- Público

Monstruos y monstruosidades

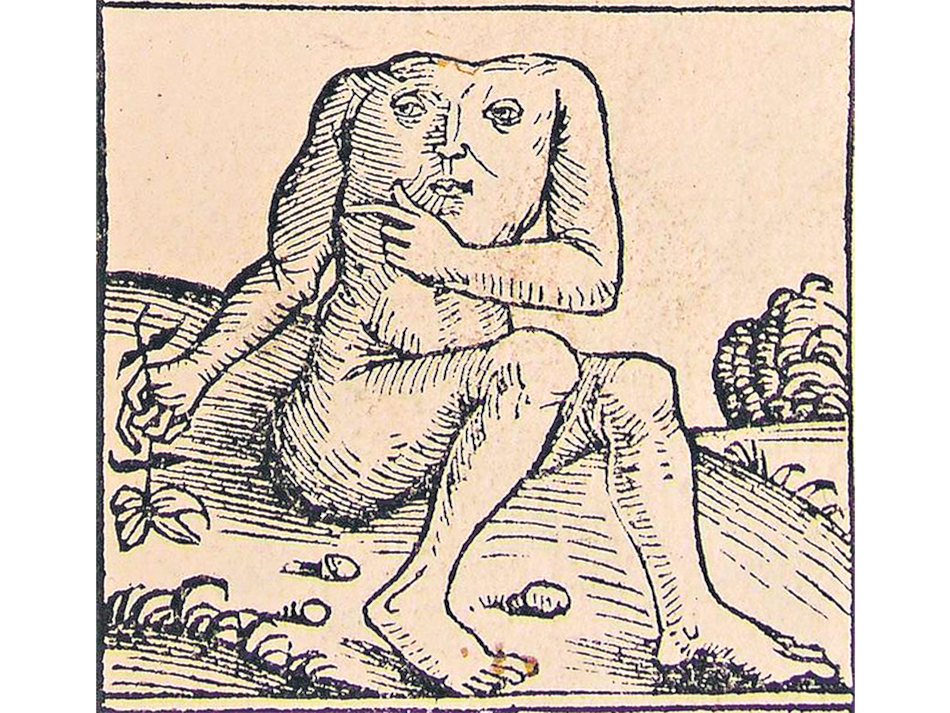

Mare monstrum

Cíclopes, sirenas, ogros, unicornios, hombres con cabeza de perro. Lo inclasificable, lo deforme, lo diferente, lo horripilante siempre fue una cuestión eminentemente visual, desde la etimología de monstruo que implica “mostrar”, inclusive aquello que debería ser ocultado. Monstruos y monstruosidades, de la historiadora del arte Marta Piñol Lloret, apila y recopila leyenda, imágenes y mitos de los monstruos que le disputaron al hombre, durante siglos, la condición de ser más que humanos, su espejo deforme e indecible.