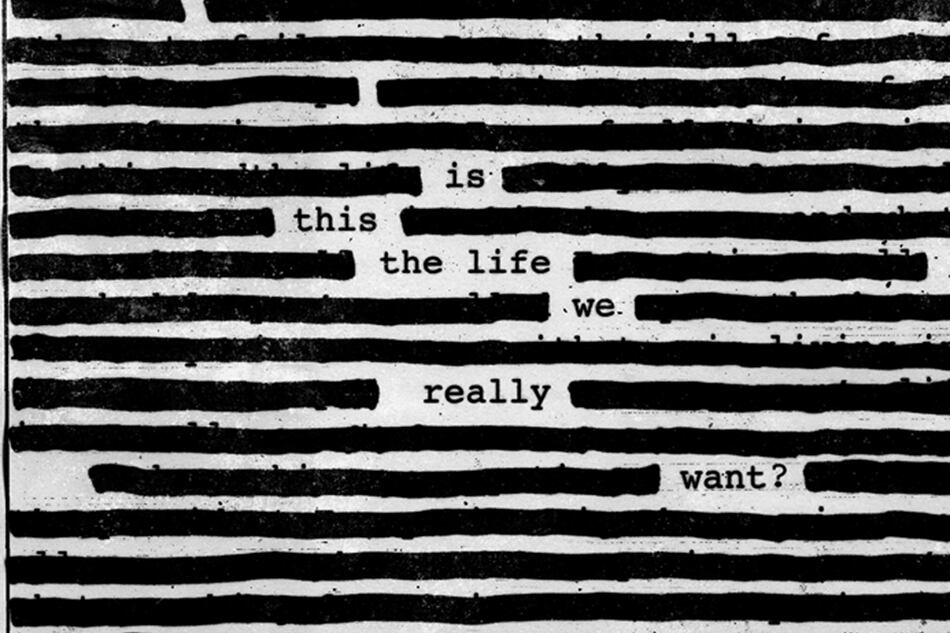

¿Is this the life we really want?, lo nuevo del ex Pink Floyd

Las obsesiones del Sr. Waters

No hay nada estrictamente “nuevo” en el primer disco del bajista y cantante desde Amused to Death, pero no es una mala noticia: la tensión nunca resuelta entre el hombre y la manía sirve como disparador para canciones donde aparecen temas conocidos y climas que atrapan.