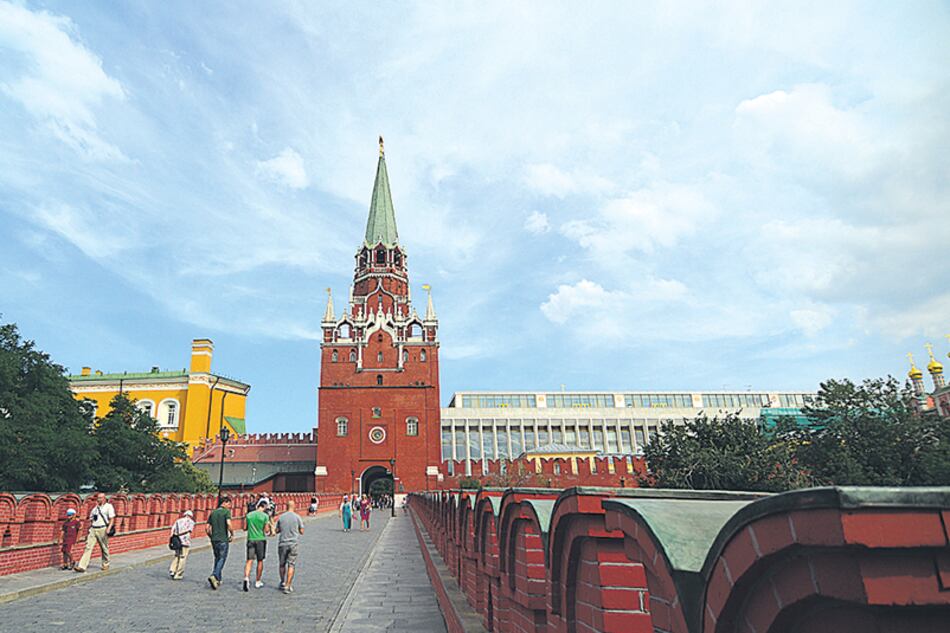

RUSIA> El Kremlin por dentro

Hilos de la historia

Una sugerente caminata intramuros por uno de los centros de poder nodal en la historia de la humanidad: allí se coronó a los zares, Napoleón logró acaso su victoria más osada, los bolcheviques hicieron su revolución y se tomaron las decisiones que derrotarían a los nazis y evitarían la Tercera Guerra Mundial.