Cada vez que el cuerpo se me hace un hueco, me rodeo el cuello con el echarpe, visto la campera y salgo como un bólido por las calles desiertas rumbo al subterráneo, en busca de aquella primera sensación.

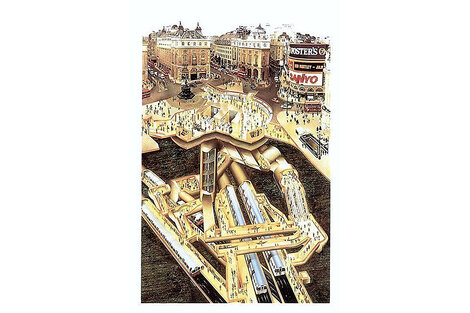

Pasar por debajo del cartel azul royal de Oxford Circus Station, hace seis años y once días, fue como atravesar la cinta de la línea de llegada: pecho expuesto y mirada al cielo. No fue en Heathrow ni en la señorial Victoria, sino al borde de los escalones rumbo a las entrañas de cemento, a punto de perderme entre el gentío y las profundidades. Sentí por primera vez que había llegado.

Soñada Londres.

Los azulejos de un blanco hastiado, como los de la cocina de la abuela, y los carteles con anuncios de En tiempos lejanos, Parásitos, Samsung y K-Beauty solían teletransportarme en las primeras semanas desde un Broadway que desconozco hasta el nudo de una película coreana.

Sigo aquí.

Orgullo y bajar la cabeza, decía papá.

Aquella primera sensación ya no vuelve. Me resta perder los ojos en la oscuridad de los túneles durante los minutos de trenes ausentes, sentir la velocidad cerebral imaginando que, al final de los rieles, la bestia me escupirá de vuelta a Tartagal y yo, abollado contra las calles de adoquines, sacudiré el polvo ocre, acomodaré el jopo hacia un costado y otra vez compartiré un té de menta con pan de ayer con mamá. Porque, en mis fantasías, mamá ya no duerme en casa de la patrona y baila las tardes en el patio, entre las sábanas con olor a sol y el pomelo como los que no hay por aquí.

Lejana Londres.

Algo que añorar de esta ciudad. Apenas eso necesito. Y no tiene que ser una gran cosa, pero algo, aunque sea una piedra que apalee este sentimiento de extranjería.

-Debería valorar que acá son más liberales que en Salta, que no les importa un garbanzo lo que cada uno pretenda aparentar. Podría caer duro en la vereda y probablemente nadie se detendría para preguntar qué me pasa. O podría acercarme a una de las chicas que fuman en las callecitas entre cliente y cliente y quizás lograse mantener una conversación larga y de verdad como las que extraño tanto -digo a papá.

Papá murió hace tiempo, pero siempre me acompaña cuando ando solo. Es como si estuviera a mi lado, llevándome con su mano sobre mi hombro mientras conversamos. Converso con él desde que tengo memoria y me resisto a que nuestras charlas se acaben por el hecho de que no esté presente. En nuestras caminatas nocturnas, atravesando la niebla fría, lo imagino vestido igual que yo: el mismo echarpe a cuadros, la misma campera, el pelo peinado hacia el mismo lado. El hueco lleno como cuando volvíamos de la escuela. Los dos riendo y tocándonos entre broma y broma.

Me gusta conversar con papá por la calle, sobre todo de noche o mientras viajamos en el subterráneo hacia cualquier lugar. No tengo prisa por llegar. El cuarto hiela los huesos.

-Antes de que nacieras yo fui un extranjero en mi país -dijo papá en una de aquellas vueltas de la escuela.

-¿En Salta?

-No, ¿cómo voy a ser extranjero en mi propia tierra?

-Dijiste mi país.

-Es que antes de que nacieras me mudé a Buenos Aires para trabajar como albañil en los barrios caros. El capataz me llamaba bolita.

Papá, como yo, había nacido en la Argentina y no en Bolivia, pero en Buenos Aires decían que no parecía argentino y sí boliviano. Dijo que no le importaba y que disfrutaba viajar bajo tierra. En subte, como llaman al subway allá. Será por eso que adoro sentarme en el vagón deshabitado junto a la silueta inexistente de papá.

-Me pasa igual, no me dicen argentino de entrada –digo a papá invisible al cruzar Regent Street.

-Cuidado -pediría él.

-Apuremos, si no los árabes cierran la tienda y me quedo sin cerveza.

-Pero si cierran a la medianoche -imagino que dice.

-Es que venden alcohol hasta las 11, es por ley.

-Ah, la libertad…

-Sí, aquí la libertad se proclama; hasta hay un banco en el que cualquiera se puede parar y criticar a la realeza frente al palacio.

-Libres con coronita -remataría con sarcasmo.

Ajena Londres.

De lo que traje, me quedan un par de libros, fotos, poca ropa e ilusiones deshilachadas. Hago listas mentales de rincones por conocer. De viajes que me gustaría hacer. De cosas que contaría a mamá si me atendiera el teléfono. De conversaciones que me faltan con papá.

Es sábado a la noche y lo llevaré a sumergirnos en la línea negra del tube. Nos detenemos en la estación Angel: me fascinan sus sesenta metros de acero mecánico. Me recuerdan a la vez que los tres fuimos al Tren de las Nubes.

-Cumplías ocho -precisaría papá.

-Si mirás hacia abajo desde el tope de la escalera, ¿no te hace acordar un poquito a aquel tren? -pregunto.

-No mucho. Los únicos colores de acá son de afiches y están desteñidos. Y no hay paisaje andino -diría.

Unos trasnochados ven sus celulares mientras el mecanismo de acero los eleva. Nosotros descendemos e imagino que él me dice que debemos ser corajudos para bajar tanto en una ciudad que no nos pertenece.

Sigo en silencio, me gusta escuchar el rumrum de los engranajes. Es como oír los pensamientos ajenos.

Nos sentamos en un vagón y una chica con pelo oxigenado y raíces negras como túneles sin trenes se sienta arriba de papá, pero no le digo. La bolsa ocupa su falda y mi regazo. Mastica chicle, hace globos que explotan y sigue mascando. Quiero preguntarle cómo se llama, invitarla a una de mis cervezas. Ensayo: no diré que soy Nahuel, jamás entienden. Diré John. O Josh, que suena cool. O simplemente J. Cuando abro la boca para empezar a hablar, ella se para, el tren se detiene y baja. Aprieto el echarpe y me concentro en la negritud del vacío.

Maldita Londres.

-¿Sos feliz? -imagino que pregunta papá.

-No me quejo. Londres es alucinante.

-Pero… -él querría conversar, con su mano cómplice en mi hombro.

-Pero no es casa.