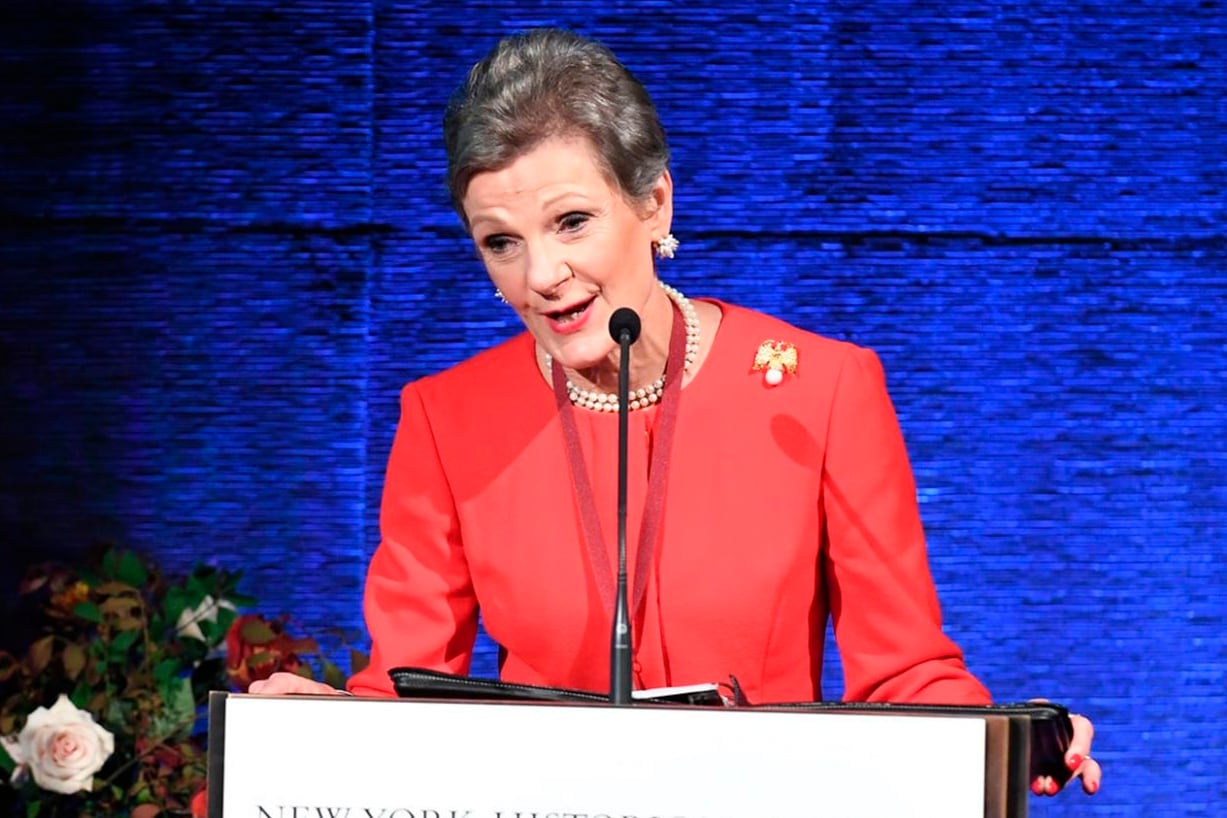

El nuevo disco de Los Núñez ganó el Premio Gardel

Paisajes en expansión

Desde hace más de treinta años, el dúo misionero viene ampliando los límites del chamamé. Es el caso de Yvy Purahéi, un trabajo discográfico del que participaron desde Antonio Tarragó Ros hasta Cóndor Sbarbati y Dani Suárez, de Bersuit Vergarabat.