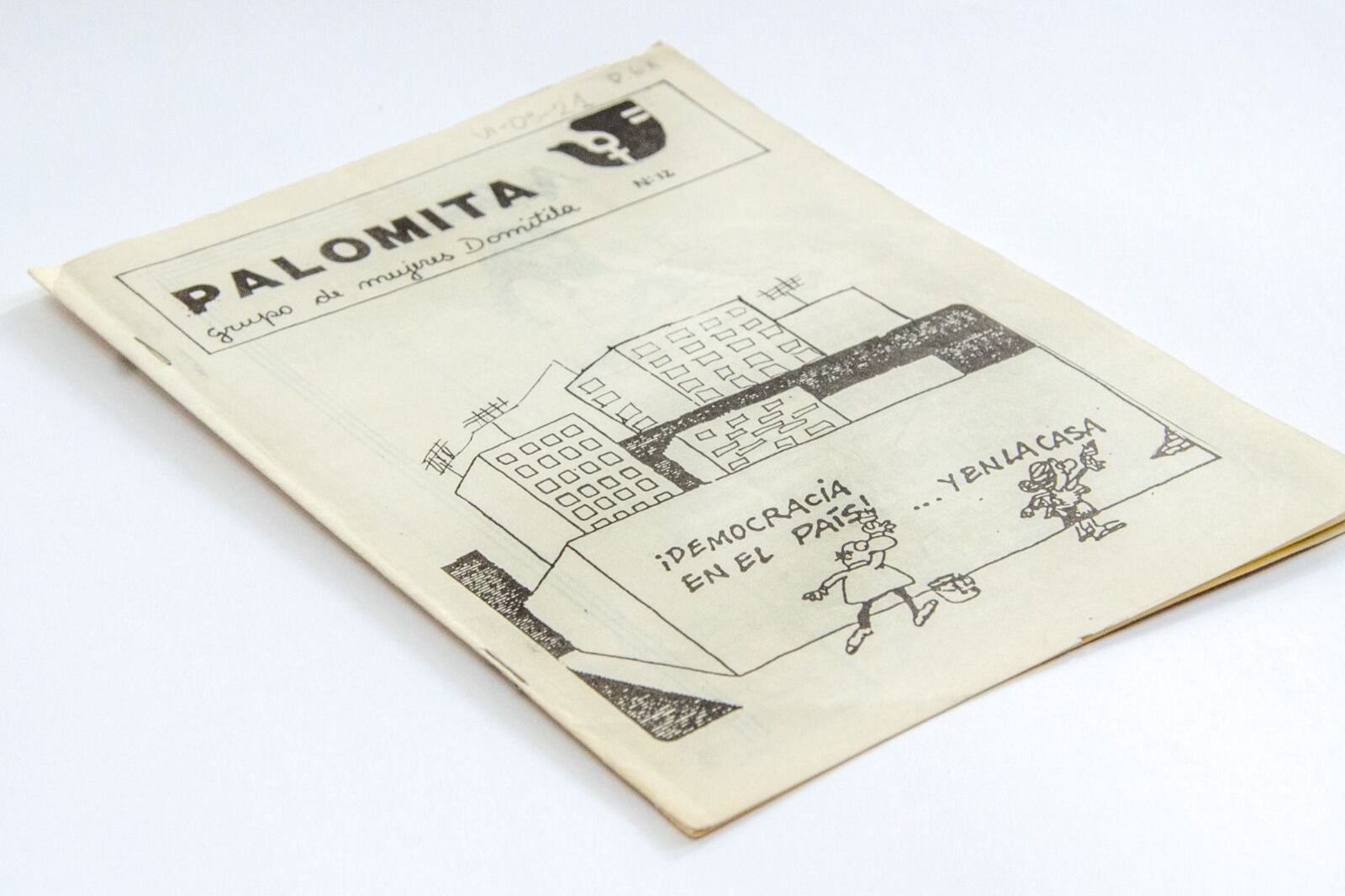

Entre archivos y luchas

La memoria del feminismo chileno que recupera Daniela Schroder

La actual escena feminista chilena se caracteriza por una fuerte impronta en torno a la recuperación histórica y el trabajo de la memoria. La investigación de Daniela se inscribe en esa trama con su investigación doctoral en publicaciones periódicas feministas durante la dictadura chilena.