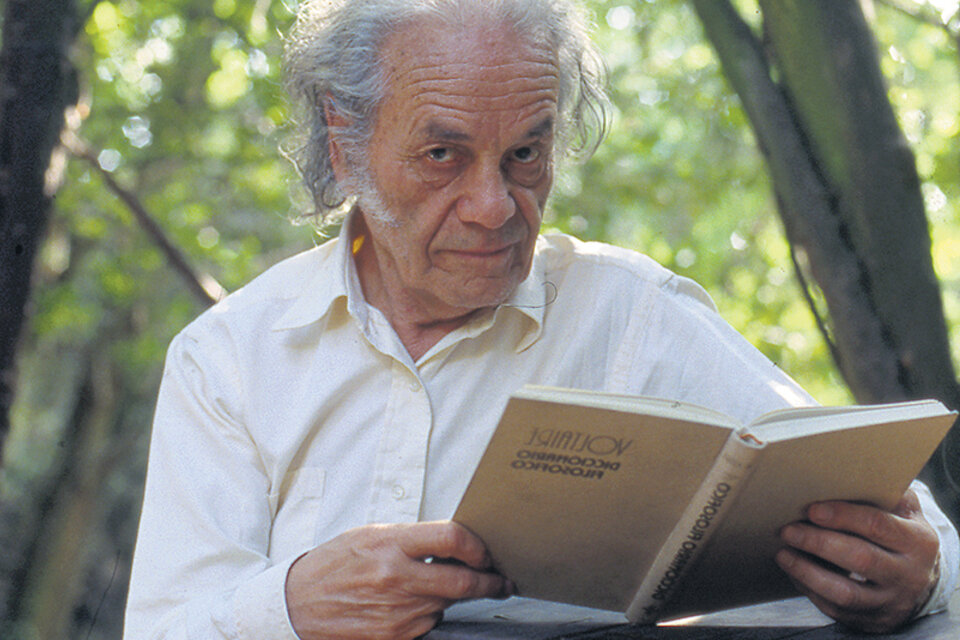

Cuando conocí a Nicanor Parra, a punto de cumplir 90 años, su intuición de que la muerte era solo un hábito colectivo se había hecho realidad. Todos, amigos, amantes y enemigos, se habían muerto menos él, que seguía vivo de año en año, de siglo en siglo, imperturbablemente idéntico a sí mismo. “Este huevón parece que ya no se murió”, decía haber escuchado por ahí. La conversación se desviaba hacia la cueca, los fueguinos, la ecología hasta de repente suspenderse en la Violeta y su voz en cualquier rincón de la casa susurrándole a Nicanor: “No seas cobarde Tito, mátate”. De pronto Nicanor bajaba la voz como el viejo payaso de circo pobre que le encantaba jugar a ser y me susurraba: “La muerte no existe, parece”.

“No hay humillación más grande que existir” recitaba el código de Manú, un viejo mantra hindú, pero no se mataba. Lo intentó varias veces de joven (esa juventud suya que duró hasta los 80 años) pero terminó por salvarse a dos minutos del salto al río o de la pistola en la sien gracias a Hamlet, la cueca, Lao Tse o el mismo código de Manú. Le atribuía también al ácido ascórbico, las siestas cada cuatro horas, la falta de parejas estables (en los últimos 20 años no más), su sobrevivencia. Era asmático de nacimiento, albergaba desde hace año un cáncer a la próstata que lo hacía escapar de varios hospitales cada dos años y varias insuficiencias renales y digestivas. Pero no moría. A veces te recibía mareado, sordo, cojo y cansado, disculpándose de entrada por no estar a la altura. Luego hacía preguntas, inventaba respuestas, te hacía concursar, te desafiaba perpetuamente y estaba vivo, siempre más vivo que tu que terminabas sin aliento a causas de las infinitas referencias cruzadas, las ideas fijas, los nombres, las citas que iba lanzando entre chistes e intentos de bailar cuecas o alguna melodía de Benny Goodman.

Su intención de vivir 116 años resultaba después de visitarlo, creíble. Para Nicanor Parra, que competía en todas las categorías, siempre y a todas horas, morir era perder. Su guerra personal contra el Nerudismo, el surrealismo criollo, o el socialismo lo había conseguido viviendo más tiempo que todos sus enemigos. La historia le había terminado por dar la razón porque había comprendido antes que nada que las variables ocultas hacen imposible entender el mundo a base de ecuaciones. Después de pelear con el silencio, la pobreza y el miedo había llegado a vivir la contradicción sin conflicto. Aunque esto lo llevara a apartarse del resto de los intelectuales orgánicos de cualquier ideología, dedicados a vivir en el conflicto para evitar enfrentarse con sus propias contradicciones.

Al fondo de todo eso estaba la muerte, el verdadero tema de toda su obra. La muerte que no se puede tomar en serio. La muerte que no se puede tomar en broma. La muerte que solo se puede tomar en broma y en serio –porque la verdadera seriedad es cómica, subrayaba cada vez que podía–. Nicanor Parra creció cerca del cementerio de Chillan, donde sus hermanos lavaban tumbas y cantaban a los cadáveres recién nacidos. El cementerio estaba rodeado de casas de putas. Por las calles polvorientas pasaban también los corderos y las vacas que se sacrificaban cerca también. Quizás por eso la muerte fue siempre para Nicanor Parra “una puta caliente”, como escribió en los artefactos de 1972. Por eso le asombró tanto cuando leyó que John Donne podía insultar a la muerte con todo el afecto del mundo. Por eso ese soneto inglés cambio su vida y su obra, dedicada toda ella al diálogo de tu a tu con la muerte.

En casi todos sus libros, en casi todas las páginas de sus libros Nicanor, o el hablante lírico como prefería que se llamara a las distintas voces que hablaban en sus versos, se burla de la muerte. En otros es la muerte la que se burla del funcionario borracho, el galán imperfecto, el energúmeno sin tregua, todos los personajes que inventó para ser y no ser él el que habla. Ser otro siempre era también una forma de evitarse morir él.

Quizás por eso su muerte el pasado martes resulta ante todo increíble. Increíble, aunque no haya nada más probable que morir a los 103 años. Increíble aunque todos los informes sobre su salud reciente indicaban que era cuestión de meses, semanas y días. Increíble a pesar de todo lo esperable, porque Nicanor cumplía 103 años en un país solo noventa y ocho años más viejo que él. Increíble porque llegó, a fuerzas de traducir a Shakespeare, a ser Hamlet y Rey Lear chilenos. Increíble porque ahora que murió queda la otra parte, lo que viene después, el salto al vacío en un acto para el que este acróbata perfecto se estuvo preparando toda la vida.

Parra dejó diseñado un ataúd con hélices de barco, otro con una palanca para abrirlo por dentro. Sobre un cruz escribió: “Voy vuelvo”. Ese ateo irremediable se preparó como nadie para resucitar al tercer día. Nosotros, espectadores de ese circo pobre que era para él la metáfora perfecta de la poesía, estamos esperando ese acto imposible, la resurreción de gloria y majestad de Nicanor Parra Sandoval, o del Cristo de Elqui si Parra no puede. Alguien que salga vivito y coleando del ataúd en que te encerraron por culpa de una mala noche como la tiene cualquiera.

El escritor chileno Rafael Gumucio está trabajando actualmente en la biografía de Nicanor Parra.