Entrevista: Crónicas de posguerra

Los buenos servicios

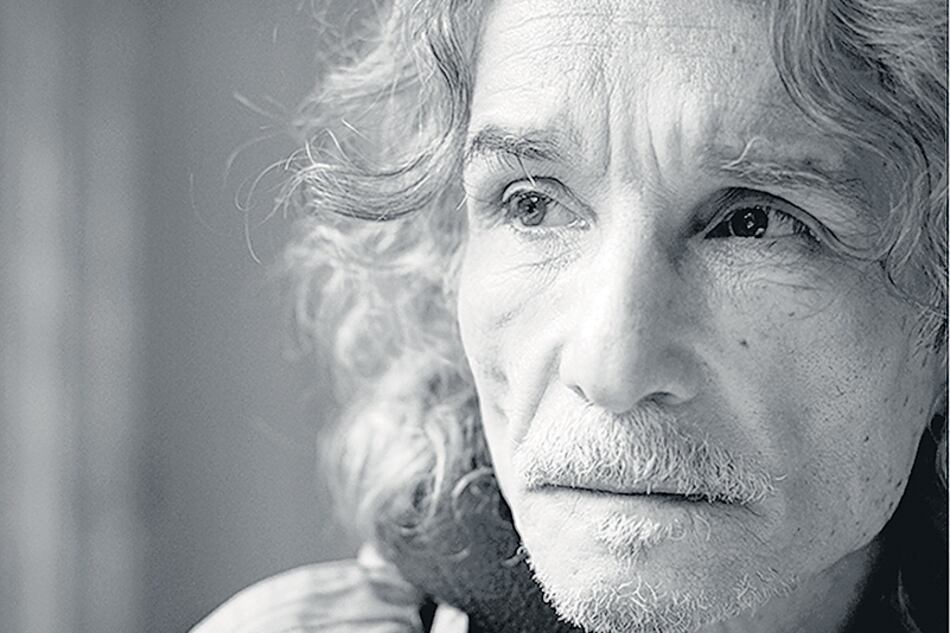

Un alemán radicado en la Argentina agente de ex jerarcas nazis. Un agente de inteligencia infiltrado en las filas del ERP durante la toma de Monte Chingolo. Un sospechoso del caso Cabezas que niega su culpabilidad pero asume otras. Un suboficial retirado de la federal que asistía a torturados después de la tortura como a un amigo. Hombres grises, personajes rutinarios pero miembros de una poderosa maquinaria del terror, la tortura y la muerte, son los protagonistas de las crudas Crónicas de posguerra (Editorial Octubre) del periodista Daniel Otero, un libro que reconstruye casos del pasado reciente pero que también permite reflexionar acerca del rearme del sistema represivo en estos días.