![]()

![]()

![]() Domingo, 9 de febrero de 2014

| Hoy

Domingo, 9 de febrero de 2014

| Hoy

RETRATO DEL ARTISTA ANTIHÉROE

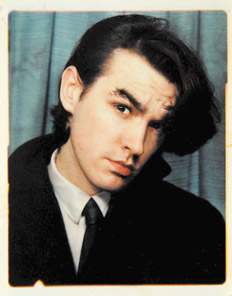

A fines del año pasado, Morrissey dio a conocer su autobiografía (¡en una colección de clásicos que incluye a Séneca y Samuel Johnson!), llegando a permanecer diez semanas entre los primeros puestos de los libros más vendidos en Gran Bretaña. Autobiography es el libro de una de las pocas estrellas del rock y del pop que pueden escribir más allá de sus canciones con consistencia y elegante estilo literario. Y si bien no se regodea en chismes y entretelones escabrosos sobre los secretos de The Smiths, una de las bandas más legendarias y antiheroicas de los ’80, no deja de tener filo y color en el recuerdo de figuras como David Bowie y Patti Smith, de su infancia dickensiana o de los tormentos de una educación conservadora digna de The Wall. Su autobiografía no es sólo un puente tendido hacia la memoria del pasado, sino a un presente en el que Morrissey logra convertirse en uno de los artistas que mejor conecta con los jóvenes de la era digital.

Por Marcelo Figueras

Por Marcelo Figueras

En un restaurant de Hollywood, Bowie y Morrissey se encuentran a desayunar. Morrissey es vegetariano, y al ver que Bowie ronda la fuente de las salchichas, se inquieta. Creyendo que Morrissey piensa en su salud, cuando pena más bien por los animales muertos, Bowie opta por una ensalada de frutas y dice: “Después de tanto sexo y drogas, no puedo creer que todavía esté vivo”. Y Morrissey replica: “Yo he tenido TAN POCO sexo y drogas, que no puedo creer que todavía esté vivo”.

Ecce Morrissey.

Cuando ocurrió ese desayuno, Morrissey ocupaba ya un sitial de privilegio en la historia del rock. En tándem con Johnny Marr había liderado The Smiths, una de las bandas legendarias de los ’80. (Que envejeció mejor que muchas coetáneas, como Hollywood lo prueba a cada rato: sus canciones son el centro emocional de las recientes [500] Days of Summer y Las ventajas de ser invisible.) Exitoso también como solista, había escrito a esa altura tantas letras inolvidables (de una categoría dificilísima, por lo elusiva: las que son tristes y gloriosas a la vez), que se lo había canonizado en vida como Santo Patrono de los Nerds. Un San Sebastián que, flechado y todo, le cantaba a la maravilla que palpita en el pecho del loser más abismal, debajo de la ropa de H&M y los rollitos de grasa.

Y sin embargo, al encontrarse con su ídolo (en Autobiography le atribuye a Bowie la inspiración para trascender su “existencia sombría”, desde que demostró que se podía ser “imposiblemente glamoroso, intrépido” y a la vez “muy british”), Morrissey no soportó el trato de igual a igual y procedió, de modo compulsivo, a echarse tierra encima. Un impulso que es hábito en él: mezclar, de modo que no puede sino ser explosivo, narcisismo furibundo e inseguridad patológica. “Soy imposible”, dice en Autobiography. La frase suena abatida y desafiante a la vez.

Morrissey es nuestra primera metaestrella: un artista que, contando con el talento para convertirse en semidiós del Olimpo rockero, y por lo tanto en icono inalcanzable (a lo Elvis, a lo Bowie), nunca se desprendió de su sentimiento de inadecuación para subir al escenario. A diferencia de los Héroes del Rock, que interpretan un personaje bigger than life, Morrissey es siempre tan frágil y estridente como la vida misma. Quizá sea ésa una de las explicaciones de su ascendiente sobre los latinos, de México a Buenos Aires pasando por Brasil. (Donde una fan ciega le acercó este mensaje: “No puedo verte, pero igual te amo”.) Aun cuando esté allá arriba, a la luz de los spots y llevado en andas por la música, incapaz de producir un pasito de baile que tenga gracia, mal vestido y chivando, nunca deja de ser uno de nosotros.

EL INCONFORMISTA

THE SMITHS: MORRISSEY, JOHNNY MARR, MIKE JOYCE Y ANDY ROURKE.

THE SMITHS: MORRISSEY, JOHNNY MARR, MIKE JOYCE Y ANDY ROURKE.La noción de una autobiografía de Morrissey sonó atractiva desde que prometió acometerla. En primer lugar, porque se trataba de una de las pocas figuras del rock & pop que podía escribir algo que superase los confines de la canción. (Las excepciones a la regla se cuentan con una mano: Dylan, Ray Davies, Nick Cave y Colin Meloy, el líder de The Decemberists.) Pero también porque Morrissey tenía para contar algo diferente de lo de sus colegas. Una cosa es narrar cómo se ascendió hasta el Parnaso, que es lo que todos hacen mientras guiñan el ojo para seguir pareciendo humanos. Pero otra distinta es explicar cómo llegué a consagrarme poeta de los descastados sin dejar de ser torpe e impresentable.

Fiel a su naturaleza inconformista, el autor de alguno de los títulos más ocurrentes del cancionero mundial (“Novia en coma”, “Rateros del mundo, uníos”, “Peluquero incendiado”, “Odiamos que nuestros amigos tengan éxito”, “No te rías de la voz de papi”) bautizó su autobiografía... Autobiography. (¡Cuánto habrán bregado sus editores para que le pusiese el título que estaba cantado: El bocón ataca de nuevo!) Siempre dispuesto a provocar, negoció su publicación con la editorial Penguin, demandando que fuese parte de la colección Classics que incluye a Séneca, Samuel Johnson y T. E. Lawrence. (“En 2006 –dice la contratapa, a modo de justificación– Morrissey fue votado el segundo icono viviente de Gran Bretaña, detrás de Sir David Attenborough.”) Publicado a fines de 2013, estuvo cinco semanas en el primer puesto y otras cinco en el segundo.

Autobiography es un libro pródigo en material a la altura de Morrissey, por lo afilado de su visión y de su prosa. Por ejemplo, la dickensiana descripción de su venida a este mundo (“Naturalmente mi nacimiento casi mata a mi madre, puesto que mi cabeza es demasiado grande”), de la Manchester que fue su ciudad (“Olvidada, victoriana, apuñalante Manchester”) y del sistema educativo al que fue sometido, donde “se marcaba a fuego la vergüenza sobre niños-ganado, que aun así perseguían la dicha, en medio de la constante desaprobación”. Los apuntes sobre el desprecio con que su padre coronaba cada esfuerzo son intolerables. (Después de una actuación escolar: “El público ríe, pero mi padre no. Diste vergüenza, me dice cuando aparezco a pura sonrisa, y mi globo colapsa”.)

También brilla la historia del único romance que no lo decepcionó, aquel que aún sostiene con la música. (“La disquería de Paul Marsh en Alexandra Road fue mi Eton, un templo de Sagradas Escrituras y esperanza evangélica.”) Y la entretela de las decisiones que lo convirtieron en el artista que es, como la elección del apelativo The Smiths (“Sonaba a nombre sin tiempo, de improbable vencimiento”) y aquella otra de presentarse como Morrissey a secas. (“Sólo los compositores clásicos eran conocidos por sus apellidos, y esto calzaba de maravillas con mi temperamento rufianesco.”) Tampoco faltan las anécdotas que derivan del encuentro con la fama. (“Traen a Derek Jarman al camarín y nos lo presentan. Johnny [Marr] dice hola, y se da vuelta para vomitar”.)

Y por supuesto el humor, que en Morrissey es salvaje y suele estar dirigido hacia sí mismo. “Mi hermana Jackie, mayor por dos años, es interrumpida cuatro veces en sus intentos de asesinarme”, dice con naturalidad. “Si esto es rivalidad o un gesto visionario, nadie lo sabe.”

Pero el libro es parco en casi todo lo que respecta a The Smiths. Y a la vez abusa de la argumentación respecto de un hecho en particular: el juicio que el baterista Mike Joyce (a quien en un pasaje llama Joyce Iscariote) le entabló al igual que a Johnny Marr, en reclamo de un cuarto de las ganancias producidas por la banda. La indignación de Morrissey es comprensible. (“¿Cómo puede alguien que no es creativo juzgar a quien sí lo es?”) Pero con el correr de las páginas, los detalles del juicio ponen al libro al borde del descarrilamiento. Durante un tramo me parece escuchar a Lenny Bruce, que dejó de entretener para abrumar a su público con minucias de la demanda que le entablaron por indecencia. Hasta que al fin comprendo. Se trata de una estrategia narrativa, que Morrissey emplea para ligar su caso con aquel –trágico– de su ídolo máximo: Oscar Wilde.

“Lo que tememos es lo que nos ocurre”, dijo Wilde, y Morrissey usa la cita para ilustrar los calvarios de ambos. El juicio de 1895 hizo que Wilde dejase de ser visto como un genio, para ser percibido sólo como un perverso. “Un abogado desfigurado y un subnormal con peluca... acabaron con el escritor que todavía no ha sido superado ni equiparado”, dice Morrissey. Que acudió en 1996 al tribunal de Chancery (el mismo, dicho sea de paso, al que Dickens criticaba en Bleak House) condenado de antemano. ¿O acaso no había escrito ya los célebres versos: Cuidado, que tengo más resentimientos/Que los solitarios jueces de la Corte Suprema (Cuanto más me ignores, más cerca voy a estar, 1994)? ¿No se llaman casi igual ambos jueces: Wills el de Wilde, Weeks el de Morrissey?

Autobiography sugiere que lo que más dolió no fue la pérdida millonaria, sino el haber sido definido por el juez Weeks como una persona “retorcida, truculenta y poco fiable”. Formulación que fue repetida ad nauseam por la prensa británica, que es más amarilla que el PRO. Al término de una década en la que no habían sabido qué hacer con él (¿era puto, era racista, era un enfermo porque decía pasar del sexo?), los tabloides se cebaron. Y aunque Morrissey no terminó en la cárcel como Wilde, quedó expuesto como personalidad nociva en un mundo rico en émulos de David Chapman. La casa de su madre fue bombardeada por huevos. Alguien pintó la palabra TRUCULENTO en el frente, con letras de dos metros de alto. Los tiempos cambiaron desde Wilde, sí..., but not too much.

RECUERDOS ANFIBIOS

DE NIÑO JUNTO A JACKIE, SU HERMANA MAYOR.

DE NIÑO JUNTO A JACKIE, SU HERMANA MAYOR.Esta es la lectura más fructífera del libro, que a la vez lo separa de materiales autobiográficos como Chronicles Vol. 1, de Bob Dylan. A diferencia de Dylan, Morrissey salió a escena cuando el mundo intelectual, y dentro de ese orbe, la isla de los críticos y ensayistas, había sufrido una implosión. Entre otras consecuencias, la era del neoliberalismo salvaje supuso la jibarización del pensamiento. Paradójicamente, artistas como The Clash, Joy Division y The Smiths surgieron entonces, fungiendo como anticuerpos, pero la reacción duró poco, y al advenir los ’90 todo se había achicado ya a dimensiones liliputenses: la música, el cine, la literatura. Quien quiera calibrar el presente grado de banalización, que lea cualquier diario (¡incluidos los argentinos!) de la primera mitad de los ’70, y lo compare con sus versiones actuales. No se salva ni The New York Times.

Dylan contó, en su momento, con legiones de ensayistas/periodistas que interpretaban su arte de modo inspirado, proponiendo lecturas que colaboraban a que reinventase su derrotero. (Por ejemplo, las de Greil Marcus.) Pero Morrissey ya no disponía de un Greil Marcus, que estuviese en condiciones de leer la trama esotérica de su tiempo y de unir cabos que nadie sospechaba parte del mismo tejido. (¿Simon Reynolds, autor de Retromanía? Al lado del Mohammad Ali de los ensayistas es un peso mosca.) Por supuesto, Morrissey dista de ser la única víctima de este estado de cosas. P. T. Anderson, autor de The Master, no es menos cineasta que un Visconti o un Polanski. El problema es que hay pocos que hoy puedan plantearlo con hondura, y que ya nadie recurre a los medios convencionales para iluminarse y encontrar ideas nuevas. Estos son tiempos que obligan al artista no sólo a hacer su parte sino también a explicarla, a riesgo de ser víctima de la intrascendencia que deriva de la incomprensión. En consecuencia, las mejores páginas de Autobiography son aquellas donde Morrissey habla de otros con devoción y, al hacerlo, se cuenta a sí mismo oblicuamente.

Después de la irrupción mesiánica de Bowie (“Al aparecer Bowie, el niño muere”), Morrissey eligió como profetas a los New York Dolls: cinco pendejos vestidos como minas glamorosas, cuyo cantante, David Johansen, puso en palabras la cruzada: “Hemos venido a redimir al marginado social”. Pero Morrissey carecía del coraje del Oliver Twist que gritaba su hambre. Su único intento de llamar la atención fue un lamparón rubio en el cabello, que le valió el escarnio de una profesora de nombre dickensiano: Miss Power. (“¡Y VOS SOS otro de los disconformes con el color de pelo que Cristo les dio!”)

Morrissey se replegó, encontrando consuelo en la música, pero también en otras artes. Por ejemplo en la poesía de A. E. Housman. En su juventud Housman había amado a un hombre sin ser correspondido, y de allí en más “su trabajo estuvo gobernado por esa pérdida... El dolor producido a Housman le permitió elevarse por encima de lo mediocre y encontrar las palabras que la mayoría de nosotros necesita para expresarse. El precio que pagó fue una vida en soledad... La palabra escrita es un intento de obtener completitud, cuando no hay nadie que espere impacientemente por uno en la habitación a media luz... Aun así, dijo más sobre las relaciones humanas que aquellos que las vivieron como un festín”.

(¿Confirma así Morrissey que el amor por Johnny Marr que siempre le atribuyeron fue real? Autobiography ensalza a Marr por su talento pero también lo trata de cobarde, con la excusa de su desempeño durante el juicio. Es llamativo que Morrissey cuente lo bien que se complementaban, desde que cada uno de ellos poseía “una faceta vital de la que el otro carecía, pero necesitaba”, para a renglón seguido hablar maravillas de la mujer de Marr, Angie, que “ayudó siempre, inteligentemente”. ¿Un gesto de noblesse oblige ante la vencedora en la lid amorosa?)

Es Patti Smith con Horses (1975) quien le da la cincelada final y lo echa a andar. Las frases que le dedica en Autobiography pueden ser releídas, cambiando a Patti como sujeto y reemplazándola por el futuro Smith: “...[Ella] era la voz cínica que irradiaba amor; el dolor como fuente de inspiración, una misión individual ebria de palabras... Insatisfecha como mujer, impotente como hombre, Patti Smith cortaba a través de todo... Por más acongojado e inviable que uno se sintiese, todavía era posible conferir amor a través de una canción grabada –el único lugar donde uno puede mostrarse tal cual es, desde que nada más en la vida te envalentona para hacerlo...–. Que no te veas como estrella del pop en ciernes no debería descorazonar, porque tu rareza puede ser viento de cambio para otros.”

Ya no con canciones sino a través de prosa literaria, Morrissey trata de explicar lo inexplicable: su condición de anfibio, que lo obliga a vivir en la frontera entre sexualidades, entre nociones contrapuestas de sí (que por cierto lo llevaron al filo de la neurosis) y hasta entre épocas. Resulta notable que un artista tan anacrónico, que admira a poetas como Wilde y W. H. Auden y creció en un mundo “sin distracciones electrónicas”, conecte como lo hace con las generaciones que se comunican con despachos digitales. Muy a menudo, estos chicos usan las canciones de Morrissey como mensajes, para definirse y solicitar comprensión. ¿Qué mejor manera de expresar vulnerabilidad que enviarle a un confidente Asleep? ¿Qué mejor manera de mostrarse indestructible pese al acoso del mundo, que hacerle llegar a alguien “El niño con la espina en su costado”?

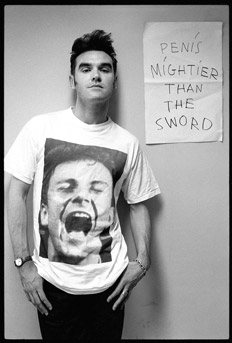

EL JOVEN MORRISSEY, CON WILDE DE SU LADO.

EL JOVEN MORRISSEY, CON WILDE DE SU LADO.Los relatos tradicionales ya no sirven a la educación sentimental, desde que los jóvenes no salen al mundo sino que lo filtran en su habitación. En la sociedad actual, que más que ciudadanos tiene infinitas mónadas, existir supone estar separado de todo y (de) pendiente de una red comunicacional extraorgánica. Lo carnal es casi una molestia. No cuesta nada imaginar a Morrissey como protagonista de Her, la peli de Spike Jonze en que un hombre se enamora del sistema operativo de su computadora. (“Soy difícil, retraído –una cabeza, realmente, más no un cuerpo– y estoy lleno de pasión interna, pero no poseo ninguna que apunte hacia afuera.”) Si Morrissey interpreta a las mónadas, es porque expresa su aislamiento y frustración... a la vez que los trasciende, a su manera. Esta semana se difundió una investigación de la Universidad de Kent, que sostiene que la música triste mejora el ánimo en tanto su belleza sea sublime. ¿Y cómo tituló la noticia Salon.com? Escuchar a Morrissey puede levantarte el ánimo.

Los (¡como mínimo!) ocho millones que oyeron “Please please please let me get what I want” en YouTube no son todos ex jóvenes de los ’80. Lo más atinado sería decir que el público más grande y fiel de Morrissey no ha nacido aún.

Cuando muera todo tomará otra proporción, y él lo sabe. Enterado del fallecimiento de Diana Dors (que se autodefinía como “el único símbolo sexual que Inglaterra produjo desde Lady Godiva”), reflexiona: “Aunque la prensa se había apurado a calificar a Diana Dors como una influencia corruptora (porque era feliz y un espíritu libre), ella se los metió en el bolsillo al morir”.

Y cierra con una frase que no desentonaría en sus canciones: “Evidentemente la muerte tiene su utilidad”.

-

Nota de tapa

RETRATO DEL ARTISTA ANTIHÉROE

La autobiografía de Morrissey, aún inédita en castellano

Por Marcelo Figueras -

PIROS MANI

Por Guillermo Saccomanno -

EL VIL METAL

Por Mariano Kairuz -

SIEMPRE ES HOY

Por Sergio Marchi -

CÓMO ESTAR JUNTOS

Por Alan Pauls -

LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

-

VOLVER A LAS FUENTES

Por Soledad Barruti -

DESPEDIDAS LA MUERTE DE PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, EL HOMBRE QUE FUE TRUMAN CAPOTE

VIDA DE PLUTARCO

Por Mercedes Halfon -

EN PRIMERA PERSONA

Por Juan Manuel Domínguez -

FAN > UNA ARTISTA ELIGE SU OBRA FAVORITA: KARIN GODNIC Y “NATURA MORTA CON VASI E BOTTIGLIE”, DE GIORGIO MORANDI

VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA

Por Karin Godnic -

VALE DECIR

DE ESAS AGUAS NO HAS DE BEBER

-

VALE DECIR

ROMNEY PICASSO

-

VALE DECIR

LA MUERTE LE SIENTA... RARO

-

INEVITABLES

Inevitables

-

SALí

A COMER HELADOS DE MAESTROS CHOCOLATEROS

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.