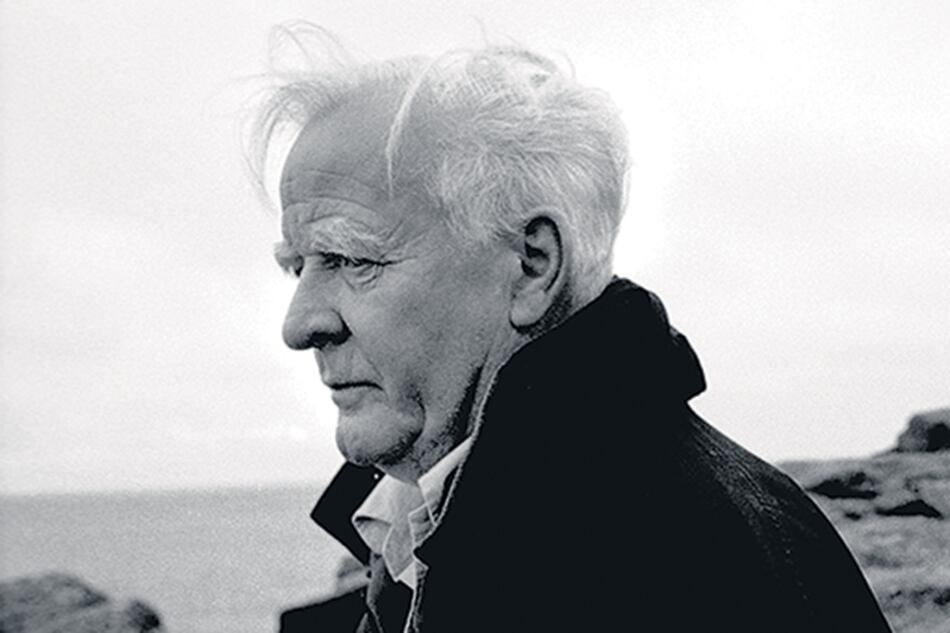

El legado de John Le Carré

Caos y control

El supuesto final con herencia y todo es, en rigor, un regreso. John le Carré vuelve a la novela de espionaje a secas, revisitando personajes y situaciones entrañables. El Legado de los espías es una precuela y coda de aquello que empezó de manera ya legendaria en 1963, con El espía que surgió del frío.