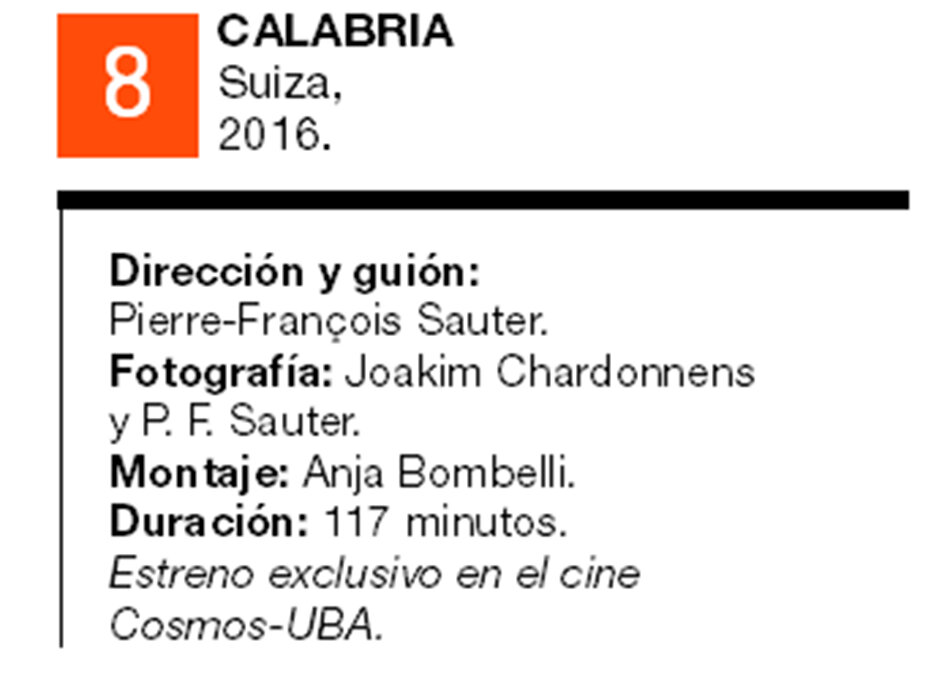

Las películas suelen venir armadas. No en el sentido armamentístico del término sino en cuanto a su hechura: llegan ya terminadas al espectador y a éste sólo le cabe contemplar el acabado. Opera prima del cineasta suizo Pierre-François Sauter, ganadora del premio a la Mejor Película en el Doclisboa International Film Festival, Calabria es una de esas raras películas que se arman ante el espectador, abriéndose con una suerte de magma humano y narrativo indiferenciado, de cuyo interior van tomando forma primero una dirección y una meta, enseguida unos protagonistas y un vehículo, una materia específica, un dispositivo visual, un modo de registro. Y hasta un género, aunque se trate de un documental, ese modo de relato que siempre entraña cierta sospecha sobre su verdadera condición. El género en el que Calabria encuentra su casa es el de la road movie, del cual adopta sus motivos principales: el camino, el destino (en sentido espacial y no metafísico), el chofer (y su acompañante, en este caso), las paradas, los personajes episódicos aguardando en cada una de ellas. Pero el género no es aquí un canon, una cárcel, un mandato a cumplir, sino una simple vestidura, que se adopta porque cae cómoda.

En el comienzo, gente trajeada habla en francés y se comporta de modo preciso y maquinal, desplazando féretros y convergiendo eventualmente sobre un edificio cuyas características responden a aquello que el filósofo Marc Augé denominó no-lugares: funcional, enorme como un galpón, impersonal, aséptico. Alguien silba “La Internacional”, se busca en los obituarios el de Paco de Lucía, se comenta que uno de ellos lamentó hasta el llanto esa muerte, por ser gitano, se percibe que la pronunciación en francés no es en todos los casos tan fluida como la de un nativo. Se celebra una reunión que podría ser de consorcistas, de consejo de dirección de alguna firma, de cooperativistas. El hombre sentado al centro anuncia una tarea: hay que trasladar un féretro hasta Calabria. Dos hombres para cumplirla: el portugués José y el serbio Jovan, de origen gitano. Ambos asienten y se dirigen al coche fúnebre en el que deberán recorrer los 1500 km que separan a Suiza del sur de Italia en 18 horas. Suben el féretro, se acomodan en los asientos delanteros y a partir de ese momento la cámara también encuentra su casa, de la que no va a moverse: la parte delantera del auto, desde la que encuadra, en plano fijo y en forma perfectamente simétrica, al chofer y su acompañante.

El dispositivo visual recuerda inconfundiblemente al que Abbas Kiarostami patentó en El sabor de la cereza y, sobre todo, en Ten (2002), donde una conductora dialogaba con la decena de pasajeros que subían al auto. Así como el tiempo fue dando de modo insensible una forma al film, es también el tiempo el que va estructurando, de a poco, los temas de conversación y los caracteres de José y Jovan. Parco, caballeresco y melancólico, como un personaje de Manoel de Oliveira, José halla su perfecta contraparte en el serbio Jovan, extrovertido, sanguíneo y vital. Como un personaje de... ¿Emir Kusturica? “¿En serio no sos creyente?”, le pregunta, incrédulo, Jovan a José. “¿Qué pasa después de que nos morimos?”, repregunta, pensando en ese Francesco al que llevan atrás, y que emigró hace mucho tiempo, tal como ellos lo hicieron más recientemente. Ciclos de pobreza y necesidad, la Italia de posguerra, Serbia lo mismo, una Portugal del atraso y Suiza, la rica, atrayendo a todos.

El film es narrado en estricto presente. Un breve prólogo toma prestadas de películas de la época, en blanco y negro, imágenes de los trenes que llevan a migrantes del sur italiano a la Europa opulenta. Como habrán llevado a Francesco. En esas horas, Jovan y José tienen tiempo de hablar de sus familias, de lo que representa el amor en sus vidas (el reservado José jamás se atrevería a darle ese nombre; es Jovan quien lo hace), de la muerte (son dos funebreros...), del misterioso mundo de los gatos (José, ahora; su estentóreo compañero parece hombre “de perros”), de si David Oistrach es o no el mejor violinista del mundo.

La música tiene un lugar especial, ya que Jovan toca la guitarra y canta (muy bellamente) canciones de su tierra. Algo que su interlocutor sabe apreciar. Vestidos con traje, camisa y corbata iguales, José y Jovan parecen una variante de los agentes del FBI de Hombres de negro, y de hecho sus personalidades también los emparientan con aquéllos. Aunque en este caso no deban hacer frente a una galería de exuberantes extraterrestres sino, por el contrario, a la más anciana tierra italiana, a la que ese Francesco al que trasladan vuelve por pedido de su familia, y que será despedido con un simple “¡Ciao, Franco!” Sin cura, ni responso, ni oración. Ni nada que no sea el franco recuerdo de los suyos.