"Los muertos son aquellos a los que la lengua ha abandonado."

(Pascal Quignard- Pequeños Tratados.)

Cuando volvió y por fin aceptó entrar en la casa después de resignar un tiempo a la duda, le hablé de la sangre. La sangre lo sacó del país y la sangre lo devuelve ahora. Me dice que la sangre que conoce, la sangre real de la vida y la muerte, ha de pasar al papel en la forma de una conferencia. Que para eso vino. Sin embargo se entretiene en una zona ambigua, casi teatral, de la historia colectiva. Una serie que rebosa de sanguijuelas y sangrías, de guerreros bebiéndose a sus enemigos en bacanales de gloria, de matadores bajo un sol de arena, en cuchillos incisivos para la faena posterior de una morcilla.

-La sangre que estudié pasaba por el canal abierto en el brazo de una mujer. Solamente conducía antibióticos y calmantes -dice Rafael.

El sol de diciembre cae a plomo sobre un patio donde alguna vez un limonero ofrecía sus azahares a los antiguos propietarios. Hay un hueco ahí, en el que se adivina el eje vertical de la raíz muerta. Caminamos hacia el cuarto del fondo. Dentro de un aparador destartalado que se sostiene contra la pared en tres patas, encontramos un paquete con un viejo juego de química.

La caja está rota y faltan muchos elementos pero igual se alcanza a leer en un papelito muy arrugado, el contenido original del juguete: sulfato de hierro, ácido tartárico, carbonato de sodio, hidróxido de calcio, sulfato alumínico potásico, hiposulfito de sodio, yoduro de potasio, sulfato de cromo y amonio, azufre, permanganato de potasio, limadura de hierro, carbón vegetal activado, sulfato de cobre, carbonato de calcio, cloruro de sodio, glucosa, tubos de ensayos, corchos, pinzas de madera, vasos de precipitados. Entre otras cosas que ya no están, que se han gastado en aquellos días en los que el tío de Rafael vio asomar sus aptitudes científicas.

Los apuntes que hace mentalmente Rafael no prosperan más allá de los títulos. Ha postergado la preparación de la charla para la que fue invitado, un ciclo de conferencias por un nuevo aniversario de la primera transfusión de sangre en la Argentina. Se la ha pasado dando vueltas por la habitación del apart hotel o bajando a la calle a caminar. Bebe una cerveza en uno de los tantos after hours que han invadido la ciudad, se da el lujo de fumar un cigarrillo -el hábito ha regresado con la vuelta al país- y nota que se marea como antes, que le dan náuseas por la mañana y que permanece insomne por las noches, cuando torna a sentarse frente a la luz de la pantalla de la portable parpadeando en la habitación en sombras.

Se le ha dado, también, por escribir unas breves memorias.

***

22 de mayo de 1976. Casi puede reconstruir ese día. Se ha levantado tarde. Como todo sábado, desayuna en la casa de los abuelos que está en medio de otras dos heredades. En la cocinita hay una mesa de fórmica sin mantel y sobre ella el diario abierto, los lentes, el mate, los bizcochitos. El viejo cocina un bife a la plancha con huevos y al mismo tiempo le prepara un café con leche lleno de "gordura" o nata. Más tarde hará algunas compras, encargos de mamá y la tía. A la dos verá en el "Cine de Súper Acción" de la tele dos películas de la matiné o cruzará a la placita para encontrarse con otros chicos.

Anota, es decir que recuerda, la ceremonia de preparación de las limonadas. El abuelo trae un palo de madera que guarda en el cuartito. Hay que elegir las frutas más altas, las que están más cerca del sol y golpearlas certeramente entre el tallo y la parte superior, como si fuera una piñata. Encandilado por la luz que se entrevera en el verdor de las ramas Rafael golpea con pericia tres o cuatro veces hacia abajo. Caen uno, dos, tres limones. Y van a parar a una jarra, luego de exprimirles hasta la última gota de su flujo ácido y espeso como una ambrosía. Pero no recordaba bien la pelea. La pone en YouTube y la ve varias veces y en distintos formatos: en colores con audio en inglés, en blanco y negro con el relato de Roberto Maidana.

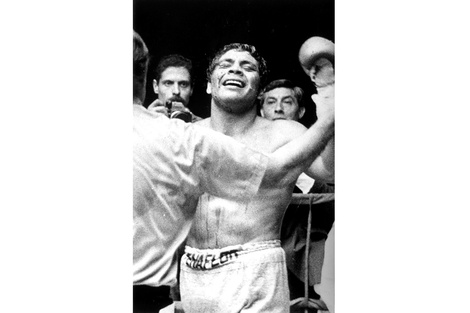

Se había olvidado de Galíndez. Una vez se lo encontraron en Mar del Plata. Era más alto de lo que pensaban, de cara achinada y piel cetrina. Iba caminando sobre la arena, descalzo, hacia un parador. Su padre lo detuvo antes de que pudiera poner los pies sobre las maderitas del puente. El boxeador en pleno apogeo de su carrera condescendió a darle un beso al chico. "¡Campeón!", le dijo el padre y Galíndez puso un garabato en un papel no muy limpio. La gente lo aplaudía y lo coreaba. Después salió corriendo, saltó una valla y subió a un buggy amarillo estacionado en la calle. Tampoco podía recordar los comentarios en la mesa del domingo, después de la pelea ¡Cómo le hubiera gustado oírlos de nuevo! Pero ese tipo de intimidad no viene en YouTube.

El drama comienza en el tercer round. Un cabezazo de Richie Kates impacta en el ojo derecho de Galíndez. El combate se detiene. Tito Lectoure sube al cuadrilátero. Piensa: "si la paramos perdemos por knock out técnico". En el rincón argentino hay mucho nerviosismo. Galíndez está sentado en el banquito y el médico trabaja sobre el ojo. Lectoure va y viene. Le dice al árbitro que el médico autoriza a seguir y al médico, que el árbitro continuará la pelea. Richie Kates espera de pie en su rincón, le ponen la bata sobre los hombros para que no se enfríe. Todo ese estrés del "parate" favorece la violencia del cuarto asalto. Los golpes se suceden de un lado y del otro. Galíndez, hecho una fiera, tira una izquierda y una derecha. Con otra derecha boleada lo lleva contra las cuerdas al americano. Kates se desespera, parece que tomara a Galíndez por unas solapas imaginarias arrojándolo contra el rincón argentino. Galíndez zafa y pasa al ataque, descarga golpes terribles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el centro del ring. Vacila el americano, se le doblan las piernas y sin embargo alcanza a sacar uno o dos golpes; empuja con la cabeza, con el torso y con las piernas.

Se traban. El ojo de Galíndez se llena de sangre. El árbitro pasa cerca y Galíndez se refriega en su camisa a la altura del hombro izquierdo. La sangre que inundó el ojo desciende por el pómulo, gotea en el ring. Ahora es el hombro derecho el que le ofrece el referee. Ya hay dos manchas en la camisa, cuando el round acaba.

-El coso éste se va a llenar de plata. Lo van a llamar hasta del cachascán -decía el tío.

-¡Si me ensucia así la camisa yo lo bajo! -bromeaba el abuelo.

En el quinto asalto hay otra paliza de Galíndez a Kates apenas opacada por un golpe bajo. Galíndez sacude la cabeza como un perro mojado para desembarazarse de la sangre que baja a raudales. Es un gallo de riña picado en la cresta. En el "clinch", como está agachado, le queda cómoda la manga de la camisa del árbitro para limpiarse. En el sexto, el fluido ha menguado. "Paró", respiran aliviados en el rincón argentino. Galíndez lo llama al morocho, le hace la típica seña con el guante abierto sobre el pecho para que se acerque y el americano va como una mosca al dulce para chocar con dos manos pesadas que lo hacen tambalear. Se desmorona pero no cae -"los negros son duros", dice su padre- y se rehace frente a ocho trompadas que el argentino le aplica en el centro del cuadrilátero.

-Había que separarlos porque no escuchaban la campana -decía el padre.

-En el séptimo round erró todo lo que tiró, contestaba el abuelo.

-También, si no veía nada -protestaba el tío. Era como un Cíclope. Así y todo, lo sentó casi al final.

La decimotercera vuelta fue de Kates a pesar de los bailecitos laterales de Galíndez que otra vez enjugaba el rostro en las mangas y en el pecho de la camisa del árbitro, a esta altura ya estampada como un manto sagrado o un manto sangrado para mejor decir. El decimocuarto round también fue favorable al americano que, sin embargo, incurrió en dos faltas: un golpe bajo y un pisotón.

-No dicen que ese muchacho estaba mal físicamente y debió perder en el octavo o el noveno round, que no se entrena… -rezongaba el abuelo haciendo roncar el sifón. Todo grandilocuente: toro de la pampa, macho, caudillo. La suerte está de nuestro lado. Dios, si existe, es argentino.

-Papá, déjese de joder, fue un triunfo épico -contestaba el padre.

-¿Y el cabezazo en el ojo? -apoyaba el tío.

***

Sobre la mitad del último round Galíndez resbala y toca la lona, se incorpora de inmediato y continúa atacando. La camisa celeste de Stanley Christodoulou está empapada en las mangas, en el hombro, en el pecho. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué es lo que resta? Ahí está el enigma, las huellas o el mensaje que sería necesario descifrar. Quizá la decisión de Christodoulou fue un mero error, un acto reflejo, una in-decisión en definitiva en la que la voluntad y la racionalidad durmieron una siesta. Tal vez el mensaje vino desde afuera, eso que por pura comodidad epistemológica se suele llamar destino. O bien entraron a jugar otras causas: la habilidad de los empresarios, el morbo de la gente, el pan y el circo de todas las épocas.

"A pesar de cualquier perspectiva banal, para ser un héroe hay que saber leer el código", escribe Rafael. Cuando faltaban diez segundos para el final de la pelea, Galíndez se jugó la última carta. Como no podía ver usó la memoria. En realidad el golpe letal ya se había lanzado como en una inefable saeta. Había que buscarlo o, mejor dicho, recordarlo. Rafael asegura que en los cuarenta y cinco minutos que dura el match, la única vez que Richie Kates quedó a contra pierna sobre el costado derecho de Galíndez -en el campo visual de su lesionado ojo derecho- fue en el minuto 2,40. Justo ahí, a dos pasos para levantar la zurda en gancho al mentón y dejarlo tirado boca arriba con los ojos cerrados por toda la cuenta.

Después, cuando cerramos la casa, yo le digo a Rafael que esa noche en Nevada, muy lejos de Johannesburgo, fue asesinado Ringo Bonavena, amigo de Galíndez. Que le ocultaron el asunto hasta poder suturarle, sin anestesia, el arco superciliar derecho con siete puntos. Dicen que no lo conmovió el dolor de la operación. Cuentan, ya como leyenda, que sus ojos volvieron a inundarse, después, esta vez de limpio llanto por la muerte del amigo.

Lo que no me parece justo decirle a Rafael es que las conversaciones familiares son un deseo que se deja armar por anacronismos. Mejor así. Cada vez que se cuentan las cosas tal como son, aparece el escándalo de la novedad. Para qué sugerirle que dialoga con los muertos y coloca en ellos palabras imposibles. Él sabe que no hubo sobremesa el domingo 23 de mayo ni los siguientes. Y que si alguna vez volvieron a reunirse, los que quedaron en la casa, comieron en silencio.