Historias de varones, mujeres y paternidades amasadas en el cambio de siglo

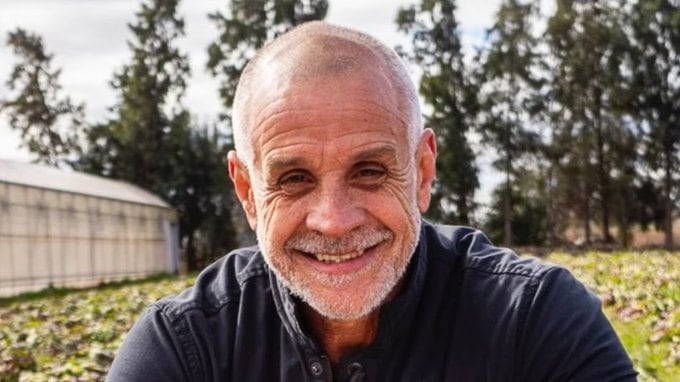

Sergio Olguín vuelve al cuento con "Los hombres son todos iguales"

Debutó en la narrativa con un libro de cuentos ya mítico, Las griegas, que tuvo una reedición en 2017. Después transitó los caminos de la novela, el policial, la literatura juvenil y los guiones cinematográficos. Ahora, Sergio Olguín regresa al cuento con Los hombres son todos iguales, historias de vínculos contemporáneos que hunden sus raíces en una matriz barrial, oscura y antigua, para dejar al descubierto formidables cambios de época y paradigmas.