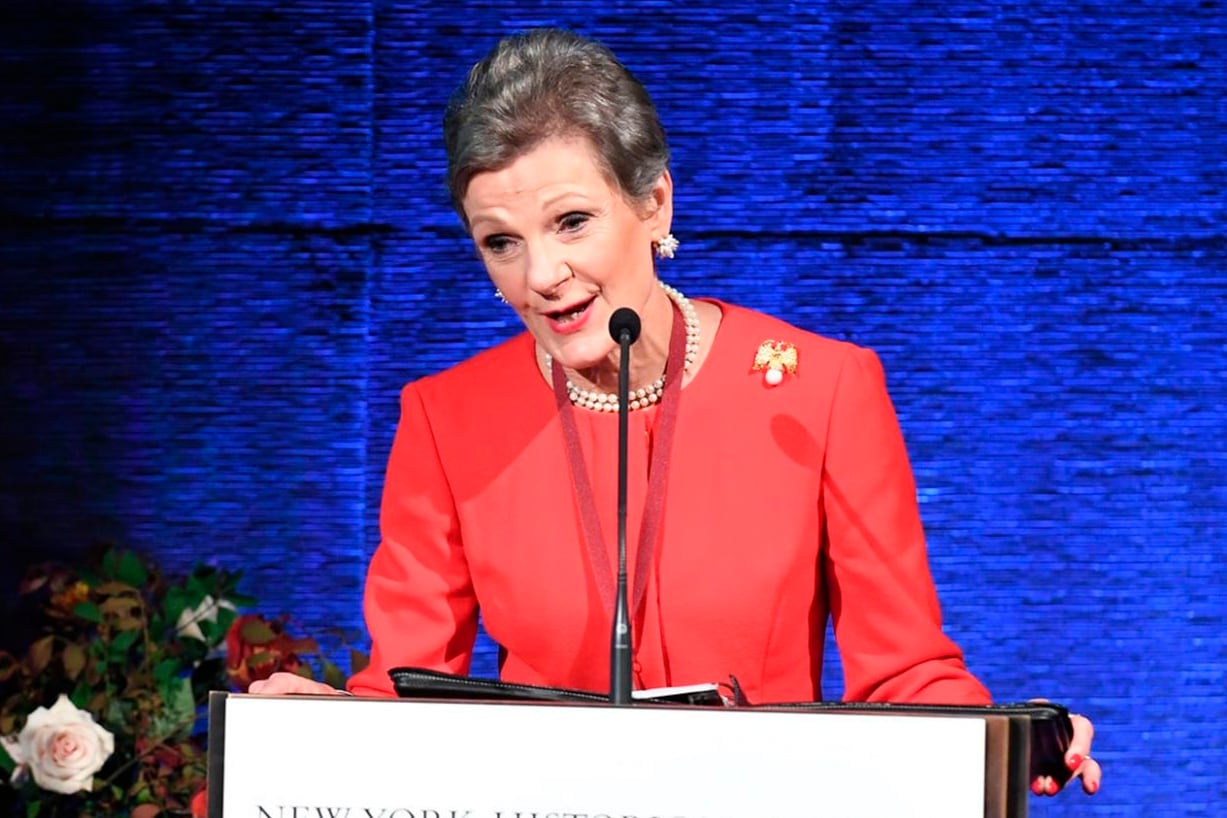

La escritora peruana publicó "Geografía de la oscuridad"

Katya Adaui y las sombras en los vínculos familiares

Los 16 cuentos de este libro despliegan un catálogo de padres y madres fallidos que fluctúan entre la protección extrema y el desapego más feroz.