Si se las aprecia desde una mirada periférica que nos impida fascinarnos sin más por el mito del beatnik maldito y salvaje, las distintas etapas de la vida de William Burroughs se revelan claramente ajenas tanto a una lógica de causa efecto como a una clarividencia irreflexiva. Lo que viene no estaba fatalmente predeterminado en lo que había sido, y por momentos hasta parecen compartimientos estancos. Ninguna etapa “ilumina” plenamente a la que sigue. Nada estaba muy inscripto en ninguna parte.

Tampoco fue Burroughs un producto acabado de su época, ni de su tierra ni de su esmerada educación clasicista. Una mirada periférica nos permite, además, sospechar de un exceso de representatividad americana de su parte, por el contrario, nos ayudará a detectar un desacomodamiento profundo con la cultura norteamericana que, sospechamos, excede también a su contraparte, la contracultura.

Ese desajuste es lo primero que estalla y lo distingue dentro de las corrientes alternativas, y es lo que todavía persiste y deja huella en las anotaciones, las diatribas y las revelaciones íntimas de estas “Últimas palabras” anotadas entre finales de 1996 y el 1 de agosto 1997, un día antes de su muerte, una suerte de diario fragmentario, esporádico e intervenido por diversos registros -de un irónico denuncismo a un lirismo seco y duro-, como no podía ser de otro modo tratándose de uno de los creadores y cultores del cut up.

Si quisiéramos sintetizar esta incomodidad norteamerican en un solo escritor, se podría pronunciar un nombre: Ernest Hemingway. Subrayar la atracción- rechazo que sentía Burroughs por lo que simbolizaba, por lo bueno, lo malo, lo rudo, lo varonil y lo tanático en Hemingway. Hasta sus últimos días piensa en Hemingway y se afirma en su incomodidad. “Demasiado jugo”, dice. El vitalismo del viejo beatnik era otro, muy diferente.

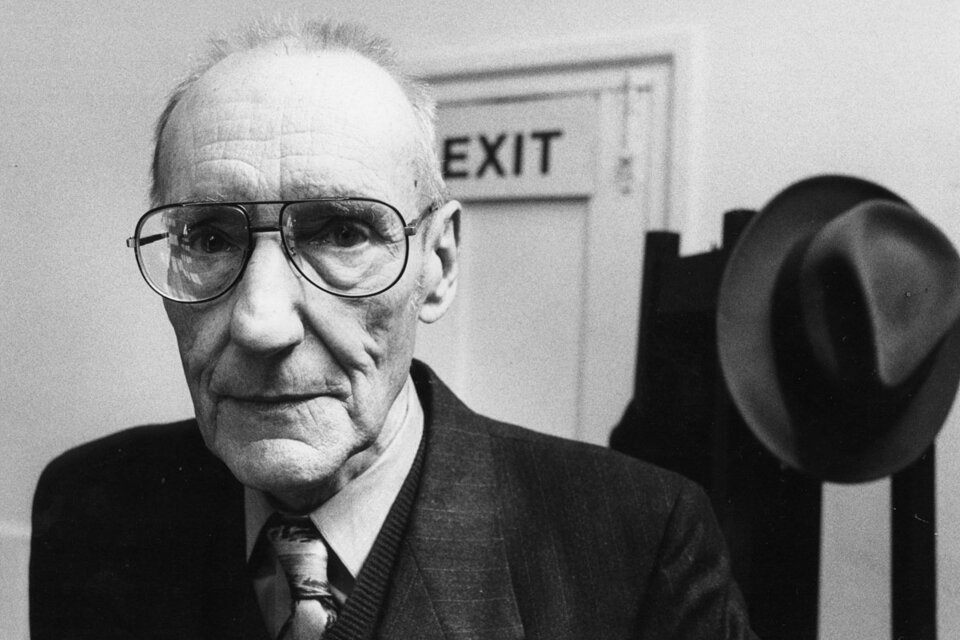

Cada etapa de la vida en Burroughs tiene su zona de autonomía y misterio y su interzona fluida, también enigmática. El mito que muere el 2 de agosto de 1997 en Lawrence, Kansas, o sea, el escritor ya anciano de Últimas palabras, es la versión postrera de las vidas anteriores, quizás ya algo ilegibles a la luz de estos fragmentos de escritura dispersa pero ligados entre sí por sutiles y permanentes obsesiones.

DE LA CALCULADORA A LA MÁQUINA BLANDA

En la primera vida había sido el hijo de una adinerada familia de St. Louis, Missouri. Su abuelo había patentado la primera calculadora de los Estados Unidos, una máquina de sumar, lo que le otorgó al linaje Burroughs –en especial al padre de William- una considerable fortuna. WB fue educado en los mejores colegios de St. Louis y finalmente en la Universidad de Harvard. Ahí frecuenta los sonetos de Shakespeare, a los grandes poetas ingleses en general, quizás fuera su primera vocación convertirse en uno de ellos, pero el destino de bardo fue desplazado por otra clase de bardo.

Entonces da comienzo la segunda etapa, la más conocida, celebrada, fustigada y trajinada iconográficamente. Es la vida del beatnik, compartida con Allen Ginsberg y Jack Kerouac entre otros compañeros de ruta, son las drogas (“¡Ilegales!”, aclarará hasta el final de sus días), Naked Lunch, el cut up, la Interzona y la máquina blanda, México, París y Tánger, los Bowles, lo queer, el “incidente Guillermo Tell” en el que muere su esposa Joan Vollmer, y un largo etcétera hasta el regreso a los Estados Unidos a fines de los años 70, rehabilitado en varios sentidos, personaje que se va a ir asentando en la década siguiente.

La vida de la que se trata en estos Diarios en cierta forma hunde sus raíces en esos años de auge del neoconservadurismo, y de la última gran escalada de la paranoia global de la Guerra Fría, con Reagan a la cabeza, una trama conspiranoica que no podía dejar de atraer al gran conspirador, y que en alguna medida también modelaría su último proyecto literario de peso: la Trilogía de la noche roja, compuesta por tres volúmenes, Ciudades de la noche roja (1981), El lugar de los caminos muertos (1984) y Las Tierras occidentales (1988).

Las fronteras que traspasaba tan imaginativamente no le confirieron necesariamente una visión plenamente acabada de lo desterritorializado y lo marginal. Si bien cultivó el gusto por lo periférico –México, Tanger- se mantuvo dentro de los límites estéticos e ideológicos del centro. Fue -y eso sí es innegable-, un audaz explorador de mundos diversos, tropicales y calientes, o pesadillescamente helados. Pero no le interesó o no pudo profundizar en el “tercer mundo” más allá de capturar magistralmente su sensualismo feroz, su erótica salvaje y liberadora. Podría decirse que ejerció un exotismo radical, interesado en los bordes de lo ajeno, pero también con una tendencia a extraviarse entre detalles escabrosos y horrores presagiados en intuiciones, premoniciones y alucinaciones. Esta radicalización de la mirada cobra especial énfasis en el ciclo que había iniciado con Los chicos salvajes (¿podría decirse su obra maestra?) y tiene una especie de culminación en las sucesivas entregas de la trilogía. Entre 2017 y el mes de 2020, la editorial El Cuenco de Plata publicó los cuatro libros mencionados en excelentes traducciones.

Estamos aquí otra vez en la Interzona de El almuerzo desnudo, aunque no se remita a ella directamente o en forma de cita interna, pero es indudablemente ese paisaje fluido hecho de tiempo y espacio, el corazón de una frontera que se desplaza continuamente, viva y temible como una serpiente. Zona de tráfico, zona de flujos e intercambios, experiencias de pasaje signadas por la pesadilla multiforme de los espectros de los muertos, por los chicos-máquina, por los chicos-salvajes, por una sexualidad de deseos mecánicos, vaselina y semen eléctrico, recuerdos fluorescentes de vestuarios poblados de fantasmas del pasado. Las identidades son fluidas y monstruosas, el erotismo es tan primitivo como lujurioso. Pero nunca parece estar hablando Burroughs de sus “demonios internos”, ni proyectando visiones distópicas signadas por una angustiosa preocupación acerca del Futuro, o haciendo una interrogación humanista de por qué el hombre es tan despiadado y auto destructivo.

A lo largo de los tres libros de la trilogía arma un cruce entre el viejo y trajinado cut up y un aggiornado concepto de Sci Fi que coquetea con una trama y una estructura de género, especialmente en Ciudades de la noche roja, la primer entrega. Pero siempre la disuelve en una sintaxis entre lírica y alterada, una exaltación sensual y helada a la vez en la que Burroughs alcanza la cima de una escritura impresionante, un más allá del que cuesta reponerse, quizás el máximo logro de un proyecto donde la inteligencia le gana la partida a la emoción.

Este triunfo de cierta inteligencia cool no es algo que le siente mal a esta puesta en escena de una distopía hermética que solo podría llegar a ser vulnerada por el golpe certero de una intuición, apenas el roce crepitante del secreto de la vida.

ALMUERZO DESNUDO, ÚLTIMAS CENAS

Los años 90 lo encontrarán en transición entre la conservación y expansión de algunos aspectos literarios de la trilogía –sobre todo del volumen final, Las Tierras occidentales- en la observación de su propia vida y entrando en la nueva etapa, lógicamente, la última. Otra vez, una etapa que no parece tener una continuidad artística o emocional con alguna de las anteriores. Hay, sí, destellos ecologistas y chamánicos, un interés ahora más teórico que práctico, pero aún audible entrelíneas, acerca de las experimentaciones. Se suman: una conexión con la naturaleza más bien rústica, la práctica de la caza y de la pesca, una vida que combinaba dosis de soledad creativa con una sociabilidad que alternaba entre los peregrinos que -como Kurt Cobain- iban a visitarlo porque querían conocer de primera mano al mito de Naked lunch, y los amigos de la ciudad y amantes o ex amantes con quienes compartía las cenas, los cocteles a partir de las cinco de la tarde y el cuidado de los proliferantes gatos que prácticamente habían copado la casa.

“Al final de su vida William Burroughs vivía en Lawrence, Kansas, en una modesta casa prefabricada de dos habitaciones construida en 1929 sobre la avenida Learnard, calle residencial de la parte antigua del pueblo”, escribe James Grauerholz, uno de sus últimos amigos y encargado de la edición de Últimas palabras en 1999, en la introducción.

“Una abundante vegetación de madreselvas, enredaderas y cercis separaba el pórtico de la calle; y al sur numerosas matas y trepadoras de un añejo y breve puente de la década de 1930. La casa era de ladrillo a la vista, con un escueto techo a dos aguas. Los pilares que sostenían el pórtico fueron inclinándose con el tiempo, dando al frente una perspectiva curvada y singular. Las mamparas blancas a los costados se cubrían de florecitas rosas cada verano. En la puerta había siempre un gato y, a veces, hasta dos o tres. La losa de la entrada era de un suave marfil (regalo de una compañía de sepelios) en la que figuraba BUR- ROSE. Detrás del mosquitero, la puerta era negra, con un sticker que advertía a las autoridades sobre los bienes de la casa: millones de gatos que salvar en caso de emergencia. Las biseladas ventanas del frente ofrecían una errática vista del comedor, al que lo seguía una cocina mal iluminada. Apenas dentro, un bufete de nogal desplegaba un llamativo inventario de curiosidades y talismanes (un kris malayo, un escorpión de lucita, una serpiente flexible de madera) y, a metros, un paragüero colmado de bastones, todos ellos de extrañas y talladas empuñaduras. Una lámpara siempre encendida del comedor iluminaría a Burroughs, inclinado en su silla de ruedas, forzando la vista, garabateando sus diarios.

Este era el escenario con el que se encontraban muchos de sus visitantes, al menos los que recibía después de 16 años en Lawrence, viajeros y jóvenes, en su gran mayoría, buscando un breve contacto con el escritor de Naked Lunch. Su pequeña casa era el centro de una continua ronda de actividades sociales, con visitas frecuentes de sus copiosas amistades de Lawrence y animadas cenas. De las compras, la cocina y la limpieza, se encargaba el elenco de compañeros habituales”.

En este contexto, en ese hogar, en esas condiciones, a las que el tiempo agregará una artrosis que le impediría escribir mucho más que unas pocas frases seguidas, rechazando una máquina de escribir pero aceptando finalmente cambiar las fichas que le permitían reordenar y reaprehender el caos escriturario por unas más civilizadas libretas de escritor, Burroughs empezó a acumular lo que finalmente será el material de Últimas palabras.

“La primera entrada registra la muerte de su gata, Calico Jane. "En un plazo de 260 días, desde el 14 de noviembre de 1996 hasta el 1 de agosto de 1997, escribió 168 veces”, apunta Grauerholz. “Estas notas incluyen breves pero consecutivos trajines; comentarios sobre libros que leía o leyó en otro tiempo, junto con las escenas que le sugerían; citas predilectas como lector u oyente; espasmos poco estimables de la ira y la estupidez humana; lugares comunes; desconsuelo por las muertes de sus amados gatos; la contemplación de su propia mortalidad. Incluso, nueve meses antes de su muerte, Burroughs se sentía obligado a combatir a sus enemigos: el FBI, los odiadores de gatos, los opositores a las drogas y los humanos que por ignorancia destruyen la fauna terrestre”.

A esta enumeración tan certera como teñida de cierta melancolía que hace el editor, se podría agregar que un aliento más orgánico emana por momentos de la lectura del conjunto: el paradójico espíritu del collage y del cut up, -intervenir e interferir en la construcción de un relato hasta lograr que ese mismo afán de subvertirlo se vuelva relato en sí mismo- genera la ilusión de que más allá de apuntes sueltos en fichas o libretas, Burroughs está intentando escribir un libro, no tanto un libro final, sino un libro indefinido, algo circular, algo ligero y líquido, pero a la vez sacudido de vez en cuando por las descargas eléctricas de su lirismo metálico, los últimos vestigios de lo que había logrado combinar y transmitir en la trilogía.

Esta es una hipótesis de lectura para Últimas palabras, o quizás, un intento de consuelo frente a la imagen de un Burroughs algo deteriorado y que más allá de la buena vida que llevaba en esos últimos tiempos previos a su muerte rodeado de amigos, cuidados y gatos, todavía debía soñar con las heroicas y duras hazañas del pasado.

Hay en este libro más anhelo de seguir experimentando y reflexionando que exhibición de una sabiduría adquirida por prepotencia del paso del tiempo. Hay más denuncia militante que indignación contra los poderes fácticos y las fuerzas de seguridad. Hay más humor que queja. Y es así como nos gusta imaginar los momentos finales del viejo Burroughs: ensimismado en el fragmento que pensaba añadir al día siguiente. Y al otro.