EL CUENTO POR SU AUTOR

Cuando era chico mi madre trabajaba en la sala de diálisis del Hospital de Niños. Muchas veces, cuando no tenía con quién dejarme, me llevaba con ella a su trabajo. Pasé días enteros con esos chicos que vivían una infancia quieta, detenida. Algunos eran varios años más grandes que yo y tenían un cuerpo igual o más pequeño. Recuerdo sus caras de dolor mientras les filtraban el líquido de la sangre. Se pasaban horas conectados a esas máquinas. Mientras duraban las sesiones comencé a ser su amigo. A veces leíamos o mirábamos la televisión, otras veces jugábamos a las cartas, o los acompañaba de manera silenciosa. Una vez, refiriéndose a esos chicos, escuché a unos médicos decir que esas máquinas eran su realidad, y yo también me vi como uno de ellos, alguien que estaba conectado a una realidad que era una máquina defectuosa. Muchas veces los escuché llorar, a ellos, a sus madres y padres. Muchas veces volví después de algunas semanas y encontré sus camas vacías. A lo largo de la vida, habiendo estado casi un año sin poder moverme por un problema grave en la columna, sentí esa soledad, esa incertidumbre frente a cierta deshumanización de la maquinaria hospitalaria. Este texto es un intento de “sublimar” las dudas, temores y pensamientos que me asaltaron todos aquellos días.

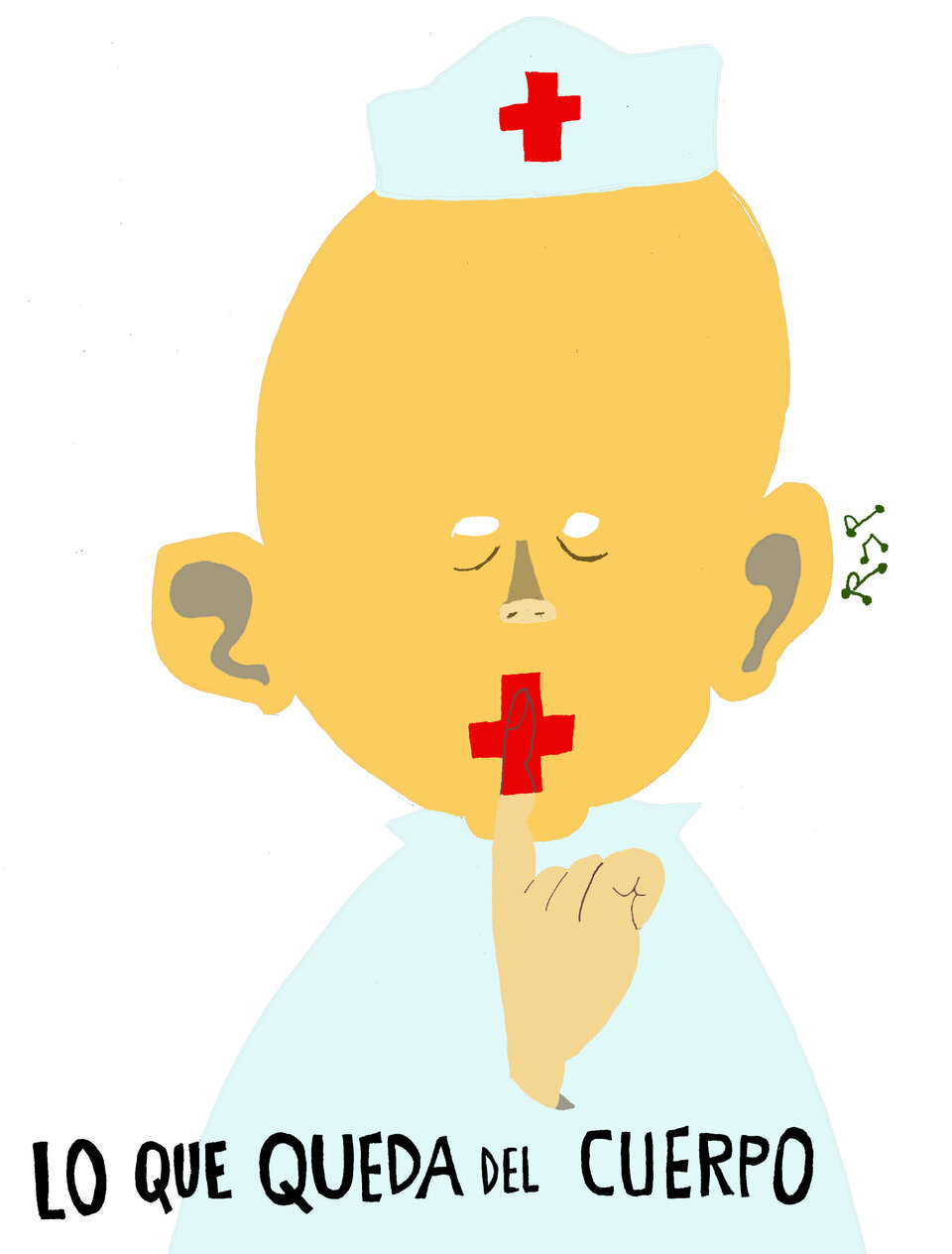

LO QUE QUEDA DEL CUERPO

Llegamos ni bien amaneció. Habíamos partido de madrugada en el “lechero” que salía desde Sauce. Mi madre dijo que lo llamaban así porque era un tren que paraba en todos lados. Eso incluía cualquier sitio que tuviera una o dos calles reconocibles. Aunque en muchos casos, esas calles solo sirvieran para aglomerar a unos pocos ranchos en medio de la nada. Otros lugares no eran más que andenes con una casilla y un jefe de estación que hacía las veces de oficial postal. Parajes llenos de melancolía y olor a bosta de vaca.

Durante el viaje casi no hablamos. Ni bien el tren empezó a vaciarse, mi madre buscó un asiento libre y se puso a llenar los formularios de admisión. Al llegar a La Aguada no fue muy distinto de los pueblos anteriores, pero parecía que el paisaje se había tragado la estación, sus visos de progreso viejo. Esperamos sentadas en un banco, frente a la cara amodorrada de unos chicos que andaban con los ojos entornados de sueño, como si esas liñitas por las que miraban fueran, también, las ranuras por donde debíamos echarles las monedas que pedían. Hasta que mi madre se hartó y fue a la boletería a reclamar el auto. El empleado dijo que estaría demorado por la tormenta que había habido la noche anterior.

Al rato llegó alguien a buscarnos en un jeep. Cargamos nuestras cosas y mientras cruzábamos el pueblo, salíamos a una ruta, después a un camino de tierra, a la tranquera de un campo inmenso, mi madre hacía comentarios sobre cualquier animal, pájaro o extrañeza del paisaje que apareciera; y cuando ya habíamos pasado el campo y atravesábamos los médanos, los pequeños humedales que la tormenta había creado aquí y allá, mi madre seguía hablando y lo hacía cada vez más rápido, como si el acercarnos al sanatorio la emborrachara de una desesperación pavorosa.

El hombre que manejaba iba en silencio y cada tanto asentía. Supongo que estaría acostumbrado a ese tipo de escenas. Di vuelta la cara como cuando era chica y trataba de esconderme, entonces, descubrí a los caballos que corrían por la alfombra desgranada de la playa, intuí la quietud de los hombres en el muelle de pescadores; hasta que apareció la silueta enorme de la casa que ocupaba el sanatorio y no pude dejar de preguntarme si esa sería la última vez que llegaría a ese lugar, a cualquier lugar.

Cardozo nos recibió siempre dispuesto, siempre atento a lo que necesitáramos. El uniforme impecable de blanco, como si hiciera siglos la sal marina le hubiera tejido la chaqueta de fibrana. Mientras mi madre terminaba los trámites administrativos, él se ocupó de explicarme las dinámicas del lugar.

-A las siete desayuno, a las nueve pileta y después yodo. Tiene suerte, va a ocupar una de las habitaciones de arriba, la que está al lado de las terrazas. ¿Entendió?- preguntó levantando los ojos de los papeles que mi madre le había entregado. Tenía una voz que todavía podía ser amable.

Yo miraba los altos techos, las molduras de mármol, la araña que declinaba sus brazos en todas las direcciones del salón, como una amiga que estuviera dispuesta a sostenernos frente a la desgracia.

- ¿Quiere que se los repita?

La voz de Cardozo sonaba ahora un poco más tensa, más descascarada.

-¿Qué cosa?- pregunté.

-Los horarios- dijo sosteniéndome la mirada—. ¿Quiere que se los repita?

Le respondí que no hacía falta, había sido educada para memorizar tan rápido las órdenes, las secretas directivas de lo que se me impusiera, que quería olvidarme quién era yo, quién mi madre; y, de haber sido posible, olvidarme, también, de todo lo demás.

Después del papeleo me llevaron a una habitación para darme la primera dosis del pre-tratamiento. Así que antes de que mi madre se despidiera comencé a verla más borrosa, más lejana que de costumbre. En algún momento se habrá acercado a mí, me habrá besado la frente, pero no lo recuerdo.

Me desperté tendida en la cama de la habitación, la ropa estaba fuera de las valijas y acomodada en el vestidor. Sobre el escritorio habían dejado una bandeja con comida y una jarra con agua. Un bol con una compota grisácea que no pude distinguir de qué fruta estaba hecha.

Me levanté, tenía la boca pastosa y el pensamiento amargo. Me senté en el silloncito del balcón. Desde ahí pude ver el horizonte clavado sobre el fondo, como una contraparte del telón del cielo.

En el corredor que llevaba al mar, Cardozo cubría con una pequeña sombrilla a quien deduje sería el Doctor. La imagen me decepcionó un poco, lo había imaginado más alto, más imponente, alguien con un cuerpo acorde a los males contra los que combatía. Llamaron a la puerta: una mucama venía a avisarme que a la puesta de sol harían un agasajo para mí en la playa.

-Una bienvenida- dijo la mujer frente a mi asombro.

Después de almorzar me quedé dormida nuevamente. Cuando desperté era casi de noche. La puerta de la habitación estaba abierta y Cardozo la golpeaba con tanta insistencia, que hubiera podido despertar a un muerto. Traté de pararme pero estaba mareada y cuando intenté caminar, sentí que me desvanecía. Finalmente, Cardozo entró para asistirme antes de que cayera. Me sentó en la silla y comentó que era normal que los primeros días me pasara eso, que el cuerpo tenía que acostumbrarse a las proteínas que habían comenzado a inyectarme en los sueros. Me alcanzó un vaso con agua y dijo que me esperaban en la playa. Caminó hasta el vestidor, me preguntó qué quería ponerme para la celebración, su voz sonaba tan distinta a la de la persona que me había recibido esa mañana. Le dije que si no era mucha molestia prefería hacer eso en otro momento, que necesitaba descansar. Cardozo me miró como si lo estuviera insultando. Descolgó uno de los vestidos y lo dejó arriba de la cama.

-Este va a estar bien- dijo-, la espero en cinco minutos en la recepción.

Me vestí como pude, como si algo que acechara detrás de la puerta me obligara a moverme, aunque el cuerpo no respondiera. Bajé las escaleras sosteniéndome de las paredes, acompañada por el ruido seco, sin gracia, que hacían las sandalias que había elegido ponerme, y que se expandía hasta el techo. A medida que bajaba, escuchaba que Cardozo hablaba con uno de los recepcionistas; ni bien me vio aparecer por la escalera, se acercó. Al principio pensé que venía a ayudarme, pero de inmediato me di cuenta que quería corroborar, pese a su asombro, lo que veía. Entonces miró al recepcionista y se rieron. Decían algo que yo no comprendía sobre mis tacos y la arena. Cuando logré llegar a abajo, el recepcionista apareció con una silla de ruedas. Le dije que no quería sentarme ahí, que me daba vergüenza que la primera vez que me vieran mis compañeros de tratamiento fuera así, en una silla de ruedas. Cardozo suspiró moviendo la cabeza y me respondió que hacerlo sería un buen comienzo.

-Hacer qué?- pregunté.

-Reconocer que está enferma- dijo.

Me desplomé sobre la silla. Salimos al corredor que unía el sanatorio con la playa y la brisa me causó un placer que no sentía hacía mucho tiempo. Desde la orilla podía intuirse la forma de las olas bajo la luz lechosa de la luna.

Giré la cabeza y ahí estaban los empleados del sanatorio y los demás internados. Parados al lado de una mesa, me observaban en total silencio. Por un momento quedé suspendida en esa visión, sostenida apenas por la inercia del cuerpo sobre la silla, y el ruido de la marea que subía y bajaba con la fuerza de mi desconcierto.

-¡Bienvenida!- gritaron de repente.

Y yo no pude más que reírme, un poco nerviosa, un poco devastada, aunque lo único que quería era llorar.

Pasé las primeras semanas sin salir de la cama, en una cuerda que me mantenía entre el sueño y la vigilia. El tratamiento contemplaba que en esa primera etapa, el Doctor no hiciera un seguimiento en persona, así que mi único contacto con la realidad eran Cardozo, las enfermeras y las mucamas. Una mañana desperté fuera de ese estado de flotación, como si el mundo volviera a ser una posibilidad material. El sol entraba por el ventanal y, a lo lejos, se escuchaban los gritos de unos chicos que jugaban en la playa del otro lado del muelle. El resto de las cosas permanecía en silencio. Al lado de mi cama estaba lista la silla de ruedas. Las mucamas habían dejado flores arriba del escritorio y una foto en la que el Doctor sonreía en un primer plano que intentaba ser luminoso, parecía un artista de los años cincuenta. Apoyé los pies en el piso y quise pararme, pero un escalofrío me recorrió la columna. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué me pasaba. Vi que tenía clavada una sonda que iba del brazo a un sachet con un líquido amarillo. Me agarré del portasueros como si fuera la última brizna de pasto de la que pudiera sostenerme antes de caer al vacío. El mareo me mordió los ojos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Cardozo entró a la habitación y me vio ahí, sostenida del caño, con las piernas temblorosas. Se acercó al panel que había en la pared, presionó uno de los botones. Cuando las enfermeras entraron me ayudaron a recostarme en la cama. Si bien protesté diciendo que quería levantarme, que podía hacerlo, mi cuerpo obedeció, agradecido.

A media mañana vino a verme el Doctor. Se presentó, miró mi historia clínica sin decir demasiado. Me llamó la atención que no me revisara, cuando se lo comenté, dijo que no hacía falta. Dio una serie de indicaciones en cuanto a la medicación e indicó un suero nuevo. Cardozo le preguntó si habiendo asimilado tan bien los otros, hacía falta que probáramos algo distinto. El Doctor nos miró con una benevolencia impostada y dijo que no era una cuestión discutible. Después preguntó cómo estaba con las deposiciones. Cardozo dijo que bien, que con la dieta líquida había mejorado. En ese momento entendí que mi cuerpo y hasta sus ritmos más íntimos, habían dejado de pertenecerme.

El Doctor dijo que quería presentarme a alguien. Cartieri era la paciente más antigua en tratamiento y pasaba los días charlando o acompañando a los demás. A veces recorría las camas con algún libro, otras con un mazo de cartas. A veces se sentaba cerca y era una compañía silenciosa que escuchaba lo que una quisiera contarle. Como el Doctor me había visto bien, dijo que podía almorzar algo sólido. Entonces, Cartieri, había llegado para eso, para compartir el almuerzo conmigo. La mucama entró con una bandeja en la que traía galletas de arroz, un queso blanco que era incomible, un poco de té. Al ver que yo no tocaba ni las galletas ni el queso, Cartieri me preguntó si me molestaba que ella los terminara. Le dije que no y, en chiste, dije que hiciéramos un arreglo para que, de ahí en más, viniera a comer lo que yo no pudiera. Se lo tomó muy en serio. Le pregunté si no quedaba satisfecha con la comida que le daban, pero me dijo que hacía días estaba en una fase del tratamiento en la que casi no le permitían comer. Me llamó la atención, y me quedé pensando si estaría bien que dejara que comiera lo que yo no había podido, pero la noté tan desesperada, masticando apenas las galletas y tragándolas, que no le comenté nada de lo que pensaba.

Desde ese día, cada vez que la veía a Cartieri, le daba lo que le había guardado. Hasta que también entré en una fase del tratamiento en la que comencé con una dieta estricta que solo se interrumpió cuando mi madre vino a verme. Le comenté a mi madre que tenía dudas sobre la eficacia del tratamiento, pero ella se enojó y defendió la trayectoria del sanatorio diciendo que era una desagradecida. Cuando el Doctor se enteró le dijo a mi madre que se quedara tranquila, que era normal que los enfermos rechazaran sus métodos, pero que ya entraría en razón. Después firmaron los papeles para comenzar una nueva fase del tratamiento. Cuando salieron escuché cómo, entre llantos, mi madre decía que no volvería por un tiempo cuando el Doctor le dijo que no me ayudaba que ella me viera así.

Ese día, cuando vino la enfermera, me resistí a que me medicaran. Pero cuando Cardozo escuchó los gritos sacó una ampolla de vidrio que traía en la chaqueta, la clavó a la aguja de una jeringa y me la inyectó. Me desperté unos días después, con mi madre parada a los pies de la cama. Ni bien abrí los ojos corrió a abrazarme y entre llantos me rogó que confiara en ella, en el tratamiento. Yo apenas podía articular palabra, pero le dije que estaba bien, que iba a hacer lo que me pidieran.

Pasaron las semanas y empecé a mejorar, comencé a levantarme de la cama, a sentirme animada. Volví a salir. Recuperé el color y el peso.

Una mañana me dejaron ir sola a la playa. Caminé por la carpeta del corredor bajo la mirada de Cardozo que me observaba desde una de las ventanas. Encontré a Cartieri sentada en las reposeras. Estaba demacrada y se notaba que el cuerpo le dolía más que de costumbre. Tenía los brazos cubiertos de pinchazos y una sonda le conectaba una de las manos a una bolsa de plasma. En la otra apretaba un puñado de migas de pan que cada tanto intentaba tirarle a las gaviotas.

Me preguntó cómo la veía. Le respondí que estaba hermosa, que ese color con el que le habían pintado las uñas le quedaba muy bien. Me dijo que había empezado una fase del tratamiento más avanzada, que no sabía qué resultaría de eso, pero que el Doctor había dicho que la respuesta estaba siendo buena y que vislumbraba la cura definitiva. Le pregunté cómo se sentía, más allá de lo que el cuerpo pudiera. Me dijo que no había nada que escapara a eso, pero que estaba confiada. Al verla así, volvieron mis dudas sobre si algo de lo que nos hacían tendría que ver con que nos curásemos; aunque sentí ganas de decírselo, me callé. Había algo de eso que intentábamos sostener, de ese tiempo comprado en una mesa de saldos, que no me convencía. Se nos decía que teníamos que estar felices de vivirlo, pero a mí no me daba ninguna felicidad tener una muerte por entregas. Lo único que quería era que nos dejaran en paz.

-Si tuvieras que elegir una forma para morir, ¿cuál elegirías?- me preguntó Cartieri.

Le dije que no sabía, pero que esa que nos tocaba seguro que no. Se quedó en silencio y le tiró las migas de pan a las gaviotas.

-¿Vos?- le pregunté.

-Me gustaría morir en el mar- dijo sin dudar.

Después vinieron a buscarla para su sesión de yodo.

Ese día, Cardozo me contó que los resultados de mis análisis eran excelentes. Dijo que si todo seguía así, quizás podía volver a mi casa una temporada y que el seguimiento se hiciera a distancia. La noticia me alegró tanto que olvidé todo lo que había pensado. Cuando mi madre escuchó lo que le contaba comenzó a gritar y saltar del otro lado de la línea del teléfono.

Volví a mi habitación, me senté en el balcón, las gaviotas hacían largos vuelos de reconocimiento. Recuerdo que, por un instante, mirándolas, me sentí esperanzada. Pero no fue más que un reflejo que duró lo que duró en mis oídos el sonido de los cuerpos que arrastraba el viento.

A la mañana siguiente me levanté temprano y escuché a las enfermeras comentar que Cartieri había hecho una crisis durante la noche, que debía ser intervenida de urgencia, que estaban esperando al Doctor. Entré a mi habitación haciendo arcadas. Fui al baño y vomité lo que había desayunado. Me miré en el espejo y fue como si me viera por primera vez después de mucho tiempo. Estaba tan destruida como Cartieri. Me levanté el camisón, me conté las costillas a la vista, tenía los brazos llenos de pinchazos y moretones, los ojos rotos. No dudé. Esperé a que las enfermeras salieran y fui con la silla de ruedas a la habitación de Cartieri. Entré, la vi conectada a la sonda que le pasaba el suero, como pude la desperté. Estaba muy mal, trataba de tocarme la cara con la punta de los dedos. La arrastré hasta que cayó medio sentada, medio volcada, sobre la silla. La acomodé y la saqué de la habitación. No había nadie en el pasillo y bajé lo más rápido que pude por la rampa que iba directo al corredor de la playa.

Desde la terraza nos vio una de las enfermeras y empezó a gritar. Entendí que tenía que correr. Pese a lo dolorida que la veía, a Cartieri se le había dibujado una sonrisa en la cara. Me di cuenta de que nunca la había visto sonreír. Eso hizo que por unos metros avanzara más rápido. A lo lejos escuché la voz de los chicos que jugaban del otro lado del muelle, el chillido de las gaviotas, el hermoso quejido del mar. Vi que Cardozo y otro enfermero venían corriendo bastante lejos. Seguí avanzando y al ver el azul del agua los imaginé a tantas vidas de distancia. Me vi triunfal, haciendo que cualquiera de sus esfuerzos por alcanzarnos fueran inútiles. Me vi parada al borde de la playa, la silla de ruedas vacía subiendo y bajando por la arena cada vez que las olas la empujaban. Vi sus cuerpos resistidos por las olas al tratar de entrar al mar. La vi a Cartieri hecha un punto lento pero seguro, que avanzaba muy adentro y al que por fin, cubriría para siempre el agua. Pero empezamos a quedarnos y sentí cómo el cuerpo volvía a abandonarme, cómo la fuerza se perdía. Cartieri me miró con desesperación, como si entendiera que el mar, pese a que avanzáramos, quedara cada vez más lejos. Empezó a lagrimear. Cardozo y el otro enfermero ya estaban cerca. Paré, me arrodillé delante de ella y la abracé con todo lo que me quedaba de cuerpo. Hasta que sentí el tirón del enfermero que nos separaba y escuché a Cardozo insultarme y amenazarme en un idioma que ya no podía comprender. Después, el mundo se hizo mudo cuando Cardozo agarró la silla de ruedas, la giró, y ante la mirada vacía del enfermero, ante mis ruegos, volvió a llevar a Cartieri al sanatorio.