Los Dingos, la última novela de Natalia Monasterolo

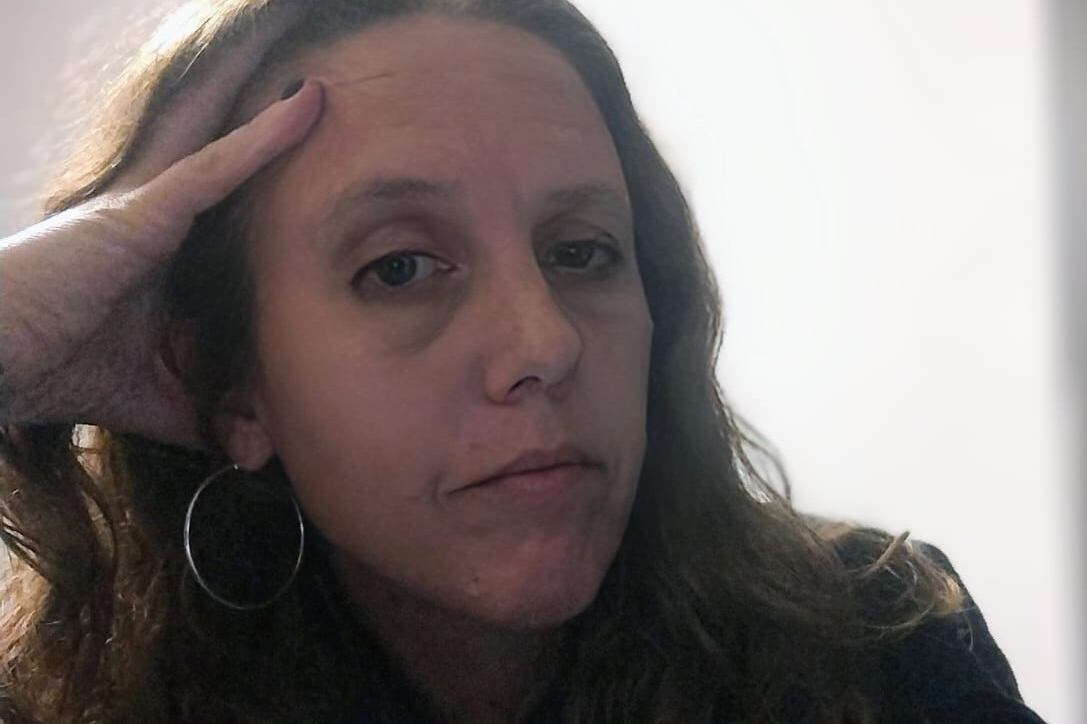

Una mujer atrás de un vidrio, empañado

Quien cuenta en esta novela de la autora cordobesa editada por Vaca Muerta, quiere saber. Pero no quiere saber cualquier cosa: quiere investigar cómo suceden las menstruaciones de las mujeres internadas en un hospital regional de salud mental. En sus viajes a Bell Ville, además de desentrañar las profundas y dolorosas verdades de una institución donde la desidia gana cada segundo del día, se transforma ella misma al punto de no saber quién es.