Un encuentro imperdible, con entrada libre

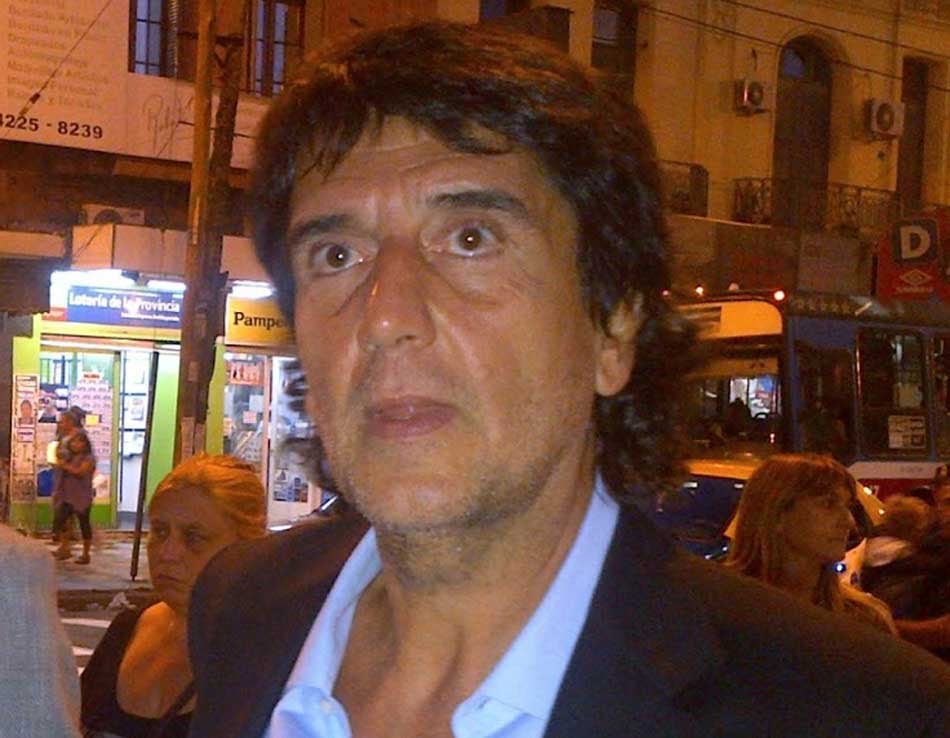

Mario Ortiz en el Filba: "Es una época de barbarie que hubiese asustado a Sarmiento"

El escritor bahiense inauguró la 17° edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires con una celebrada conferencia titulada "Sartre y el mate amargo".