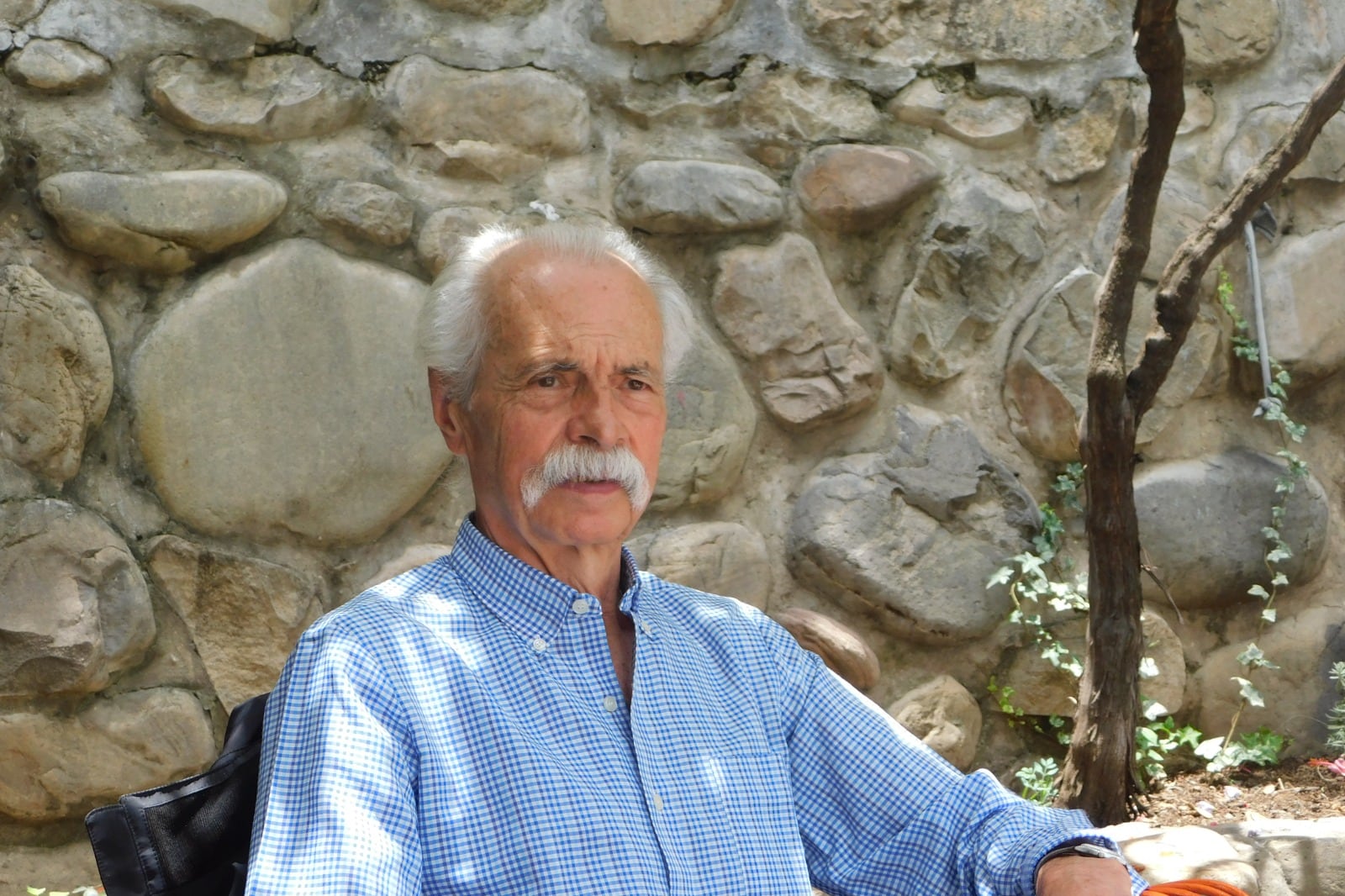

Entrevista a Santiago Sylvester

A veces se vuelve, pero nunca al mismo punto

El poeta y ensayista salteño fue reconocido recientemente con el premio Esteban Echeverría por su obra ensayística, que otorga la asociación argentina Gente de Letras desde 1981. Este año además fueron galardonados Rubén Balseiro por su obra poética y Graciela Bucci en narrativa.