En los agitados años ´90, las unió un vínculo con la histórica editorial Nusud, impulsada por Diana Bellessi. Zulma Ducca participaba de las reuniones grupales gracias a su lazo con la poeta Claudia Masin -autora del catálogo y entonces alumna de la maestra santafesina- y Ana Iniesta recibía al elenco de escritores nusudenses en su propia casa, porque su madre, Analía Schiffis, era, según muches cuentan, el alma de las inolvidables fiestas en las que aquellos mitines literarios desembocaban.

A la poesía, que todavía ninguna de las dos publicaba (Ana era una niña y para Zulma no parecía existir tal deseo), las ligaba una relación aparentemente indirecta, pero como suele suceder, este espíritu, que imbuye el alma de modo silencioso, hizo su trabajo en el tiempo y terminó manifestándose. Antes de publicar sus primeros libros -Ana con “Rebenque en flor” en 2011 y Zulma nueve años después con “Alimentar calma”-, las dos entraron de lleno en el corazón de la música (Iniesta también en el del teatro) para componer, cantar y grabar discos, canciones en las que el cuidado por la palabra, poética y política, es una de sus principales virtudes.

Pero no solo eso tienen en común: ambas dedicaron gran parte de su obra a celebrar a otras mujeres. El Cancionero popular transfeminista de Ana Iniesta lo hace con Berta Cáceres, Lohana Berkins, Eva Perón, Marielle Franco, entre otras, y las musicalizaciones de Ducca de poemas argentinos incluye a autoras como María del Carmen Colombo, Diana Bellessi, María Negroni, o la misma Claudia Masin.

La flor de mi secreto

Desplegar una historia familiar que implica en alguna de sus vueltas la anarquía -en estas épocas en las que lo anarco es noticia si se lo pervierte asociado al liberalismo-, es el gesto de devolverle al mundo una heroicidad que escasea. Para eso qué mejor que la poesía que, como ya sabemos, es un arma cargada de futuro. Pero los poemas de Iniesta, la flor, el cuarto libro de Ana Iniesta (Buenos Aires, 1983) no traen lo heroico en términos épicos, a lo Sacco y Vanzetti, sino la pequeña gran audacia ancestral, la rebeldía que identifica a la autora: A su suegro Luis Iniesta, decía mi abuela/ había salido yo/ Solo necesito esta mesa para hacer la revolución/ aseguraba, agarrado a su tabla de trabajo en el conventillo, dice Ana Iniesta en el poema 4, e inmediatamente después, en el 5, nos enteramos que, como ella, también era un artista que llevaba la música en la sangre: El joven Luis, tenor de la comedia/ en la zarzuela de los barcos, Luis,/ un lindo Iniesta en medio de tanta confusión. Se dice que les nietes recogen las semillas que plantaron sus abueles, que van a buscar ahí algo de eso que les constituye.

Iniesta, la flor, siguiendo el rastro del propio apellido, sutil y al mismo tiempo enhiesto, orgulloso de sí, confirma precisamente esta hipótesis. El yo va hacia atrás, a buscar en las propias raíces el motivo del poema. Pero no se trata solo del abuelo anarquista, la ascendencia que en estos versos canta es variada, como lo son las anécdotas que pintan a sus personajes de cuerpo entero. Una abuela comerciante que vende flores artificiales en su negocio de Liniers y que enuncia una de las frases más impactantes del libro: Te dije que ofrezcas y no elijas, le dice en disrupción con el feminismo futuro de esa pequeña Ana (justo a ella, que años después editará discos para niñes como una forma de activismo por la diversidad y compondrá himnos para chicas rebeldes). Otra anécdota: la pareja de abueles que terminan intentando el mismo beso, cada vez más torpe, en medio de la pista de baile: Por más que erraban la boca - dice en el poema 8- todos nos imaginábamos el final/ dulce y amarga, dulce con dulce/ amarga y calma, una foto más/ se evaporaba en el final de su vida. La anécdota del sandwich con que la monja tienta al abuelo en su niñez para conseguir bautizarlo, o la de la resistencia de un ancestro socialista y soñador a darle forma a una vida de trabajo.

Se suceden los recuerdos, se va armando el relato que inscribe al yo en la historia que el apellido Iniesta trae consigo. Iniesta: nombre de una flor amarilla que crece entre las piedras, como el amor entre las asperezas. Una flor con intenso perfume a miel, como lo tienen casi todos los versos de Ana, sin impedirle nunca nombrar el quiebre, el dolor. Con este tono característico nos ofrece imágenes preciosas: “spot solar”, “remojo de luz”, “una calesita que ve pasar la vida”, “mi abuelo y su bigote tupido/ techito para el desnudo/ de sus labios santos”. Su dulce sonoridad -y a veces amarga, como bien contrapone en los versos antes citados- hila el tiempo que podría quedar simplemente atrás si la palabra escrita no fuera en su rescate. Anécdota significa hacer público algo inédito, sacarlo de su invisibilidad o de su aparente intrascendencia, ¿pero de qué está hecha la cultura sino de esta extrapolación de lo íntimo al gran relato colectivo?

Este libro, con el que además Ana Iniesta inaugura su proyecto “Acuariana Ediciones”, es la música de la memoria y la reconstrucción de un mundo íntimo cuya forma abierta, resonante, supera por mucho la novela personal. No es solo suya esta voz que también es la historia de quienes fuimos forjades en una clase media de vendedoras de flores, ambulantes, camiseros -una clase que a muches nos está dejando afuera-; es la costumbre de los merengues con dulce y crema como el epítome del placer, del gustazo argentino; y es el periplo de quienes bajaron de los barcos: Yo podía entender su dolor/ y me preguntaba hacía cuánto/ los navíos habían quedado atrás/ con lo poco traído en ellos.

El no de las niñas

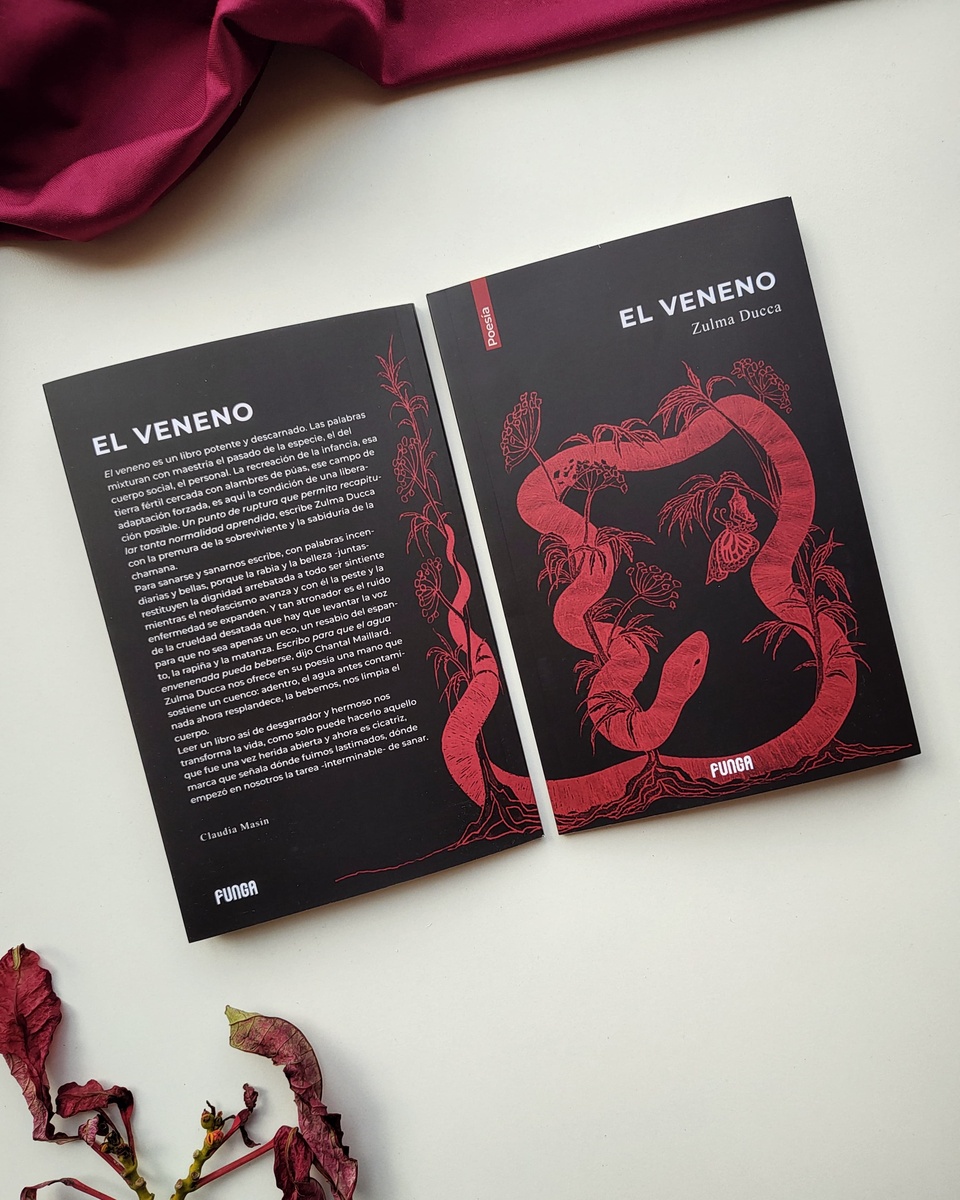

La escritura de El veneno podría pensarse como gozosa en términos psicoanalíticos: una escritura que plasma el cuerpo del dolor, que encuentra su “satisfacción” en la rueda insaciable del lenguaje. Pero es mucho más que el propio cuerpo, mucho más que el dolor personal o el propio envenenamiento lo que se dice en estos poemas. Es la sustancia tóxica circulando como condición humana. Dicho de otro modo: lo mismo que te envenena, te da vida.

Dicen los versos del poema El veneno: la historia del veneno comienza con la vida misma/ cuando uno es otra y es otro y es otras y otros/ entrelazados de cordones de madres y padres en plena gestación. Seguramente es una invención esta categoría esdrújula, pero la de Zulma Ducca (La Plata, 1963) podría ser una poética chamánica: un saber que viene de esa memoria común donde somos une, en carne y espíritu. En este libro, todo centro y todo periferia, se lee una singularidad discursiva, de intensidad inhabitual. Es un ida y vuelta entre las entrañas y el vasto entorno natural, cultural, cósmico: “lo que ocurre adentro, lo que ocurre afuera”, o “el demonio está dentro y está afuera, en cada cosa que oprime” dirá la autora reformulando la misma idea una y otra vez. En estos versos se advierte un afán ambicioso: decir todo lo posible, no ahorrarse nada. Pero claro, se trata de poesía y por eso de un decir parcialmente voluntario, es por un lado la intención de la palabra y por el otro, el hecho de ser llevada por la experiencia de ser dicha. Dicha como ser hablada por, pero también como esa plenitud que la experiencia poética ofrece, ese vaciamiento de una carga, esa expulsión del veneno.

En estas páginas editadas por Funga (que dicho sea de paso, habría que sacarse el sombrero con la ilustración de tapa de Laura Boscariol y la delicadeza del diseño exterior e interior del libro), un avance rítmico atestado de enumeraciones crea conjuntos sólo posibles por la fuerza de la poesía. Lo quiero todo, dice Zulma en Monte, desparasitación, fermentación activa, limpieza hepática profunda con enjuague intestinal incluido, expulsión simultánea de cálculos, reposo, enema de café de mistol, fricción seca sesiones cortas, baños de luna nueva, bardana, acedera, zarzaparrilla, respiración profunda, jaleo y canto, frotación del timo.

Son listas de alocada coherencia, representativas del mundo moderno, pero también propias de los 80 -los años mozos de Ducca-, en los que reinaba la exacerbación, el desmadre, la salida de los moldes. Ni esta década ni aquella se caracterizan por la mesura. Yo nací en una generación, escribió Tamara Kamenszain, ¿pero quién puede zafar de esto, quién puede escribir por fuera de las marcas del colectivo del que emerge? Por lo pronto, Zulma no. En su poética, descompresión y desaforo, combinados con este corrimiento perceptivo al que nos obliga esta actualidad tan cuántica; estímulos visuales, auditivos, informativos, que parecen haber entrado por la parabólica de la autora para que su pluma devuelva una dialéctica entre el yo y el colectivo, entre el uno y el todo.

Porque acá el afuera comienza en el propio cuerpo y retorna a él, volviéndolo su caja de resonancia. Todo un zapping que construye una realidad que se filtra por los poros, aunque no lo creas, aunque pienses que te rebota o no la veas. Algo se queda pegado, como un polvito escurridizo y sutil que penetra polinizándonos el cerebro el corazón y las manos, dice en el imponente poema final. Pero hay algo más: el yo poético también cuenta en El veneno su propia novela en medio de un aluvión lingüístico que parece llevarse todo puesto. Ese yo barre la cancha, por momentos, y se queda a solas mirando su tragedia íntima. ¿Necesito un desierto paua pensar en mí? se pregunta en el último verso del poema Monte citando a Lao Tsé. El mí anhelado, el, a veces, imposible mí tragado por la madre devoradora de la infancia, atraviesa las significaciones saturadas, y reconquista su espacio, se hace un lugar en medio de la profusión del lenguaje. Es también el espacio de la palabra No, el término clave: por él, poder negarnos a la vorágine, a la inercia, al borramiento. La poesía es una forma preciosa de ponerle límite a la toxicidad, precisamente en su gesto de reapropiación del veneno, transformarlo en medicina. Dice Zulma en el final del poema Germen: ¿De donde proviene la fuerza que me sostiene? Del no.