Hace casi una semana que la noticia de la muerte de Rosario Bléfari recorrió como un rayo las redes sociales y los diarios y medios digitales, que dieron cuenta como pudieron de aquel suceso tan triste, inesperado, que nos dejó sin palabras. Dentro de las notas apuradas que salieron ese día aparecieron ciertos epítetos para nombrarla: “musa”, “ícono”, “artista total” fueron algunos, discutidos o discutibles, porque es difícil anclarla justamente a ella, que no paró nunca de crear, de moverse, hasta el último día, de hacer olas en las aguas donde eligiera posarse. Si bien es claro que inspiró a otras y otros, fue desde esa misma vorágine constante y no desde la pasiva belleza de las musas, o el impacto reposado de los íconos, pero tampoco en el solemne y canónico título de la “artista total”. Es como si Rosario siempre hubiera caminado al costado de las calles centrales, de la música, del cine, del teatro y de la literatura. Artista de las partes y no del todo, porque nunca quiso posarse en la cima de nada, ni eligió una sola disciplina. Su voz se fue multiplicando a través de los años, en diversos territorios, donde dejó su huella inquieta, mutante, como quien escribe en la arena mojada.

Se multiplicaron también las anécdotas con ella, todos arrojados a narrar las escenas en que la descubrimos con un disco, un poema, un recital, una película. Era tan abierta y tan cercana que fue notable la proliferación de microhistorias en la que ella se ponía a charlar con sus fans, a comentarle a uno el pin de una banda en una lectura de poesía, o a regalarle una entrada para un recital a otra, o simplemente a crear un universo totalmente personal, en el que a la vez muchos nos sentimos incluidos. Yo también. La entrevisté dos veces en los tempranos 2000: una con el estreno de sus obras teatrales ensayísticas Somos nuestro cerebro

y ¿Somos nuestros genes?

que hizo con Susana Pampín en el Centro Cultural Rojas. La otra, con la salida de la caja que compilaba todos los discos de Suarez en el 2005. Desafortunadamente no tengo guardadas ninguna de las dos notas, ni tampoco están en la web –es bueno recordar que internet no es eterno, que también como nosotros, puede desaparecer en cualquier momento– pero quedaron grabadas en mi memoria las escenas de las entrevistas. Ella llegando, diáfana y serena, con los labios rojos y un jean gastado, copando con su simpatía desbordante los bares de la zona de Boedo donde vivía, poniéndose al hombro la charla que queríamos llevar adelante con otro periodista cachorro como yo. Recuerdo que quería preguntarle por un libro. Pocos años antes había salido Poemas en prosa, su primera incursión en la literatura, editado por Belleza y Felicidad. El interrogante era algo así como cuál era para ella la diferencia entre la letra de una canción y algo que después podía convertirse en un poema. Dijo que cuando escribía una canción quería que eso pudiera ser escuchado por todos, que se imaginaba el tema saliendo por los parlantes de esos autos que recorren las calles anunciando algo y que los transeúntes casuales se sintieran cautivados y se pusieran a cantar. Que lo que se escribe en una canción es algo que quiere gritarse, cosas como “¡Tengo miedo!” o “¡Estoy enamorada!”, pero que en los poemas podía darse otro clima, que un poema no era para gritarlo, sino que allí sucedía otra cosa. Pienso que esa imagen de la melodía saliendo por cualquier parte y conmoviendo instantáneamente es algo que pasó con sus canciones, que está pasando ahora mismo, mientras la evocamos y escribimos esta infinita cantidad de anécdotas que intentan volver a traerla con nosotros.

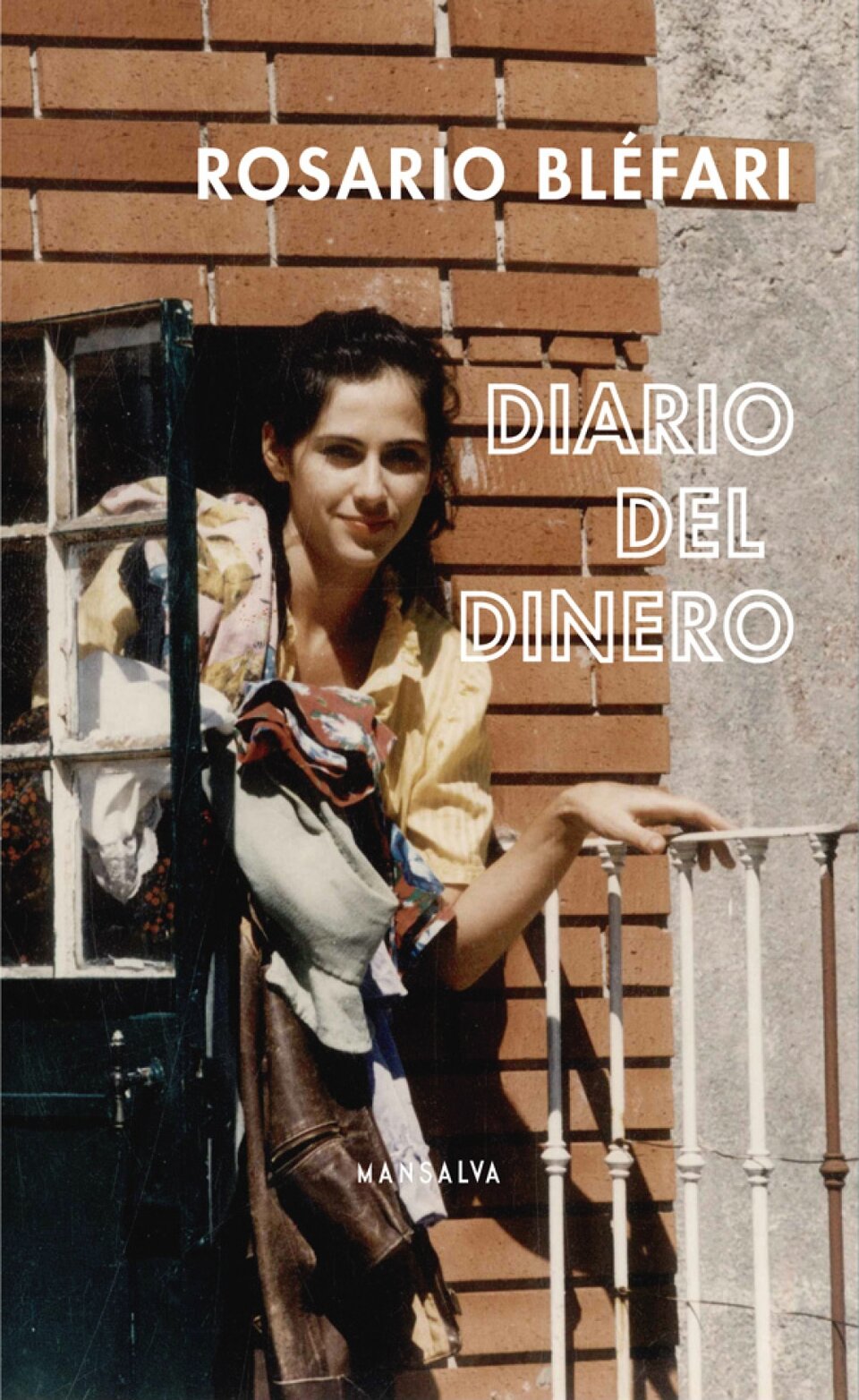

La frase me quedó grabada y es tal cual lo que ocurre en sus libros. En aquel primero, editado en 2001, ya está condensado todo el universo literario que iba a desplegar después. En La música equivocada (2009, Mansalva), Antes del río (2016, Mansalva), Mis ejemplos (2016, Lecturas ediciones de Chile) y Las reuniones (2018, Rosa Iceberg). Un itinerario que concluye con un inédito llamado Diario del dinero que en pocos días saldrá a la luz por Editorial Mansalva. Un universo grácil, inesperado, urbano y natural, donde conviven las calles conocidas --“Un tomate tirado en el cordón y otro más allá, en la vidriera. La avenida Libertador resplandece igual que cuando cumplí quince años. Quince más han pasado y eso no significa nada. Todavía se inunda.”— con pueblos que fueron suyos, como el poema Santa Rosa: “Flores que se agachan a tomar la noche, después se levantan y empujan el aire, estiran sus cuellos si no mira nadie, empujan el aire y fabrican su sangre. Un relámpago en miniatura. Su raíz atmosférica hecha orquesta.”

Un detalle poco conocido de Rosario Bléfari es que en los últimos años se había convertido en estudiante de la carrera Artes de la Escritura de la Universidad de las artes. Era raro verla a ella, a quienes todos considerábamos una maestra del indie, convertida en alumna de escritura, pero a la vez, esta artista de las partes no tenía ningún problema en estar ahí a horario, discutir con sus compañeros un texto, o ponerse a leer a un autor que no conocía. Siempre estaba empezando, siempre un fragmento nuevo se unía a su gran rompecabezas, siempre buscando un estímulo nuevo que alimentara su voz.

Y quizás habría que haber empezado por ahí. Porque fue en 1999 con la película Silvia Prieto de Martín Rejtman, que muchos la conocimos. Allí era la jovencita en pleno proceso de repensar su vida, cambiando de trabajo, dejando las drogas --apenas unos cigarrillos de marihuana que cambiaba con un dealer a quien invitaba a comer pollo al horno—, se preguntaba tan profundamente por si misma que se encontraba con otras. Había muchas otras Silvia Prieto en el mundo y ella estaba curiosa de conocerlas. La película tenía voz en off de la propia Bléfari en ese código de actuación depurado que Rejtman hizo estilo cambiando para siempre el cine argentino, pero que se grabó a fondo en la voz de su protagonista. La voz de Bléfari ahí, con esos textos graciosos y maquinales, ese tono construido como en bloques, como una pintura hecha solo de colores primarios, es la que siempre nos iba a acompañar. Una misma voz en canciones, poemas, muchas otras películas y obras de teatro.

Recuerdo las obras que Rosario escribió y dirigió en el Rojas --Somos nuestro genes y Somos nuestro cerebro—que eran también una indagación sobre la identidad con unos procedimientos muy nuevos para el momento, eran como conferencias performáticas, con pequeñas escenas recreadas, los personajes se llamaban como los actores y se preguntaban una y otra vez por quiénes somos, qué lugar ocupamos en el universo, qué nos determina y dónde está nuestra libertad. La última obra en la que actuó Bléfari se llamó Reinos, una pieza de extraña belleza dirigida por un grupo de mujeres

--Agustina Muñoz, Romina Paula y Margarita Molfino--. Transcurría en el campo y era también una puesta en abismo de una cantidad inmensa de preguntas. Una larga conversación sobre nuestro modo de vida, la posibilidad del amor, el trabajo y la comunidad.

La presencia de Rosario en aquella obra, además de aportarle su vigor flotante, su calidez genuina, creo ahora, también era testimonial. Como si ella siempre hubiera estado conversando, con distintas personas y en distintas lenguas, apuntando a esas formas de vínculos inestables, que debían comenzar siempre de nuevo, repensarse, abrirse más y más. Toda una obra hecha de conversaciones con amigos, un pensamiento abierto al mundo, en permanente transformación, hecho carne en la voz de una mujer que hablaba sin proponérselo para y por una comunidad. O mejor dicho, pensaba en voz alta. Esa voz inconfundible, inolvidable, que por suerte tenemos toda la vida para escuchar.

***

Esta columna forma parte de la Nota de Tapa de Radar, que se completa con los artículos de Martín Pérez

, Alan Pauls

, Susana Pampín

y Marcelo Zanelli

.