- Edición Impresa

- 50 Años del Golpe

- El País

- Economía

- Sociedad

- Deportes

- El Mundo

- Opinión

- Contratapa

- Recordatorios

- Cultura

- Cash

- Radio 750

- Buenos Aires|12

- Rosario|12

- Salta|12

- Argentina|12

- Radar

- Radar Libros

- Soy

- Las12

- No

- Negrx

- Ciencia

- Universidad

- Psicología

- La Ventana

- Plástica

- Diálogos

- Opens in new window

- Suplementos Especiales

- Latinoamérica Piensa

- Malena

- Público

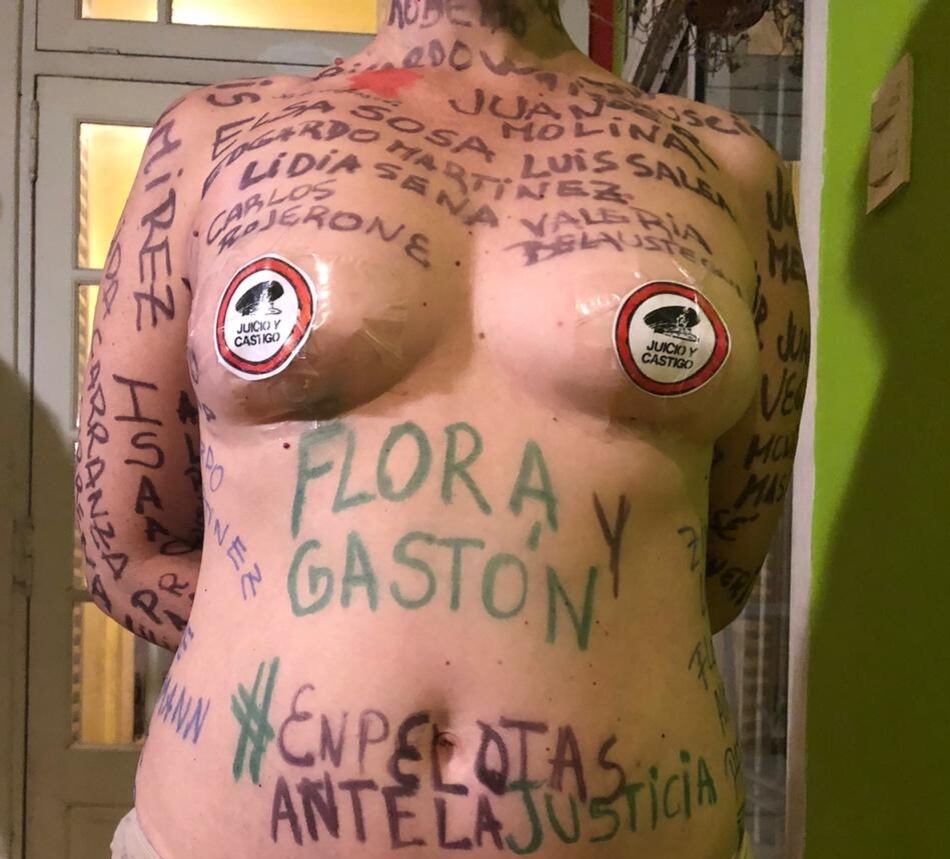

"En pelotas frente a la Justicia"

Este cuerpo es mío

En primera persona, la escritora Raquel Robles repasa las razones de la intervención con la que terminó su declaración en la Mega Causa Campo de Mayo donde su papá y su mamá fueron vistos mientras estaban detenidos y desaparecidos. La escritura, la palabra, el cuerpo.