Publicada en 2009 en el libro "La literatura argentina por escritores argentinos"

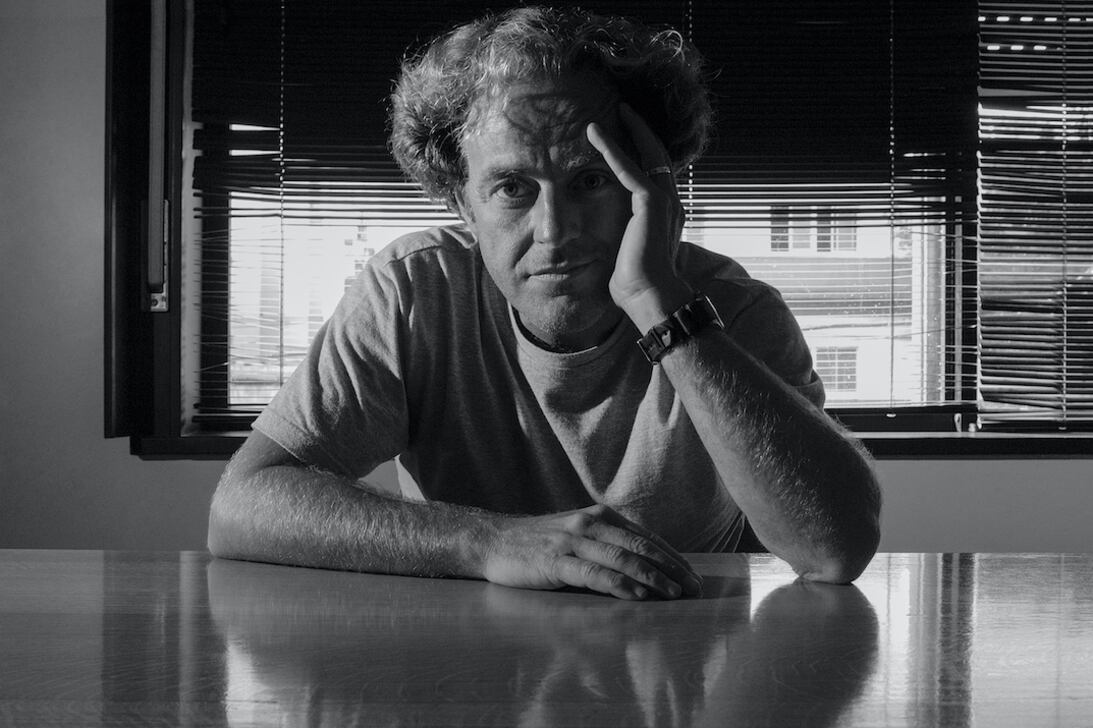

Una entrevista a Juan Forn: su generación, los libros, los psicobolches, Pagina12, Radar

Parece haber dos etapas muy bien diferenciadas en su escritura: una primera en la que hay un aire de ansiedad, o de frenesí, que acaso se corresponda con los ’90, y una segunda en la que eso baj