Netflix sube el último episodio este martes

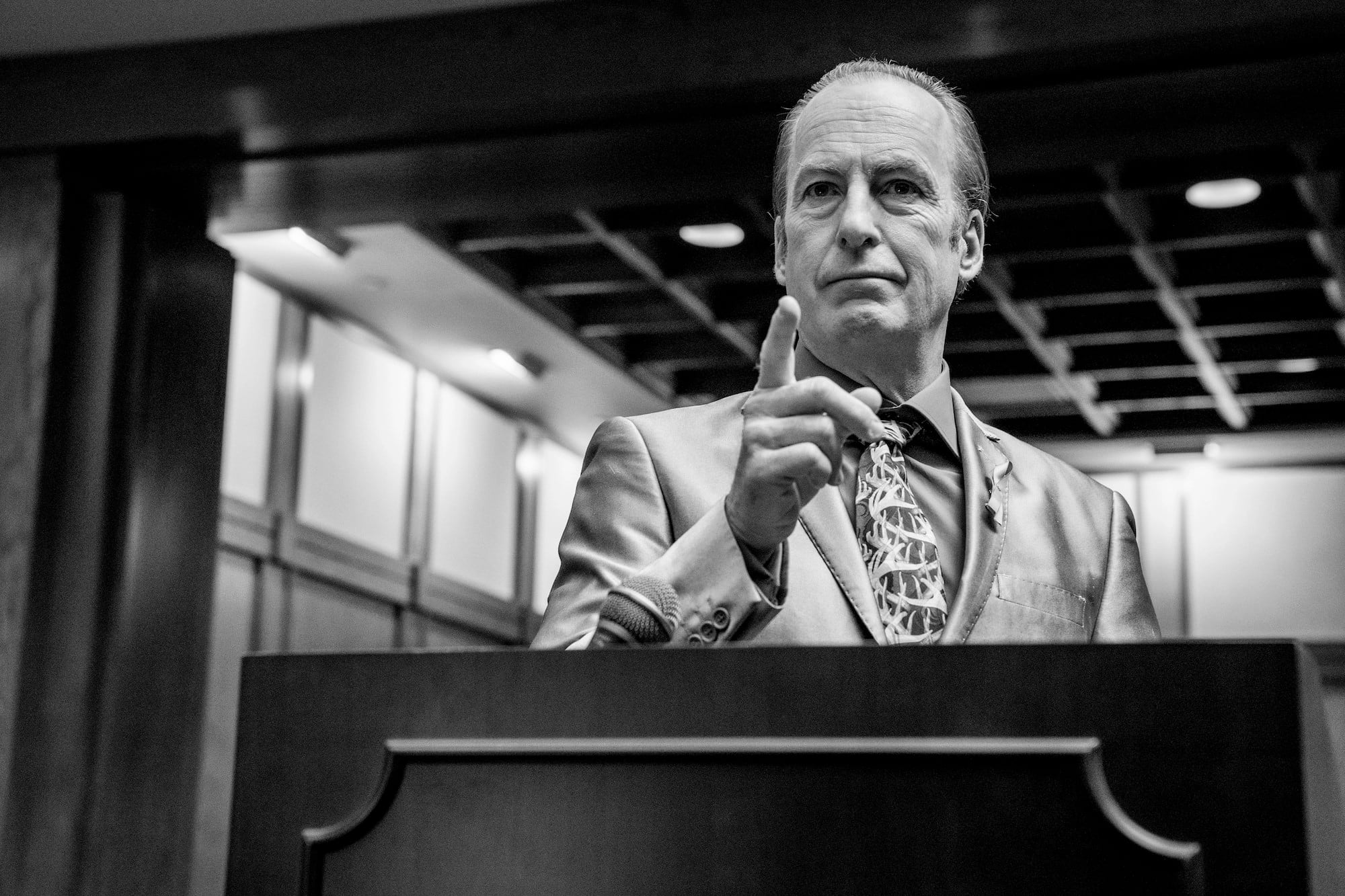

Adiós a "Better Call Saul", mucho más que la precuela de "Breaking Bad"

A lo largo de sus seis temporadas, la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seehorn ganó su propia dimensión, alejada de los golpes de efecto típicos de esta era.