Hacia el final del invierno de 1843, Marx le escribe a Ruge desde Holanda una carta en la que dice sentir vergüenza de Alemania: “Siento vergüenza… Me mirará usted sonriendo y me preguntará: ¿qué salimos ganando con ello? Con la vergüenza solamente no se hace ninguna revolución. A lo que respondo: la vergüenza es ya una revolución”.

Esta singular puesta en relación de vergüenza y revolución por el joven Marx revela aquí la potencia de un enigma, que casi de inmediato retrocede y se desvanece para que prospere el “estructuralismo” maduro donde las pasiones y los sentimientos sociales ceden paso a la materialidad de las fuerzas en conflicto. Marx continúa en esa carta: “La vergüenza es una cólera replegada sobre sí misma. Y si realmente avergonzara a una nación entera, sería como el león que se dispone a dar el salto”. Pero no era el caso de Alemania, donde “no se percibe todavía la vergüenza y quienes se hallan en la desgracia siguen siendo patriotas”.

La conjetura de una vergüenza revolucionaria (extendida sobre una “nación entera”) por quien sería el más grande pensador materialista de la transformación social, incursiona con ella en la trama afectiva en la que se inscriben las sociedades y los comportamientos colectivos, quizá tratando de hallar –luego ya no volverá a intentarlo– un afecto de eficacia política impredecible. Y aunque en cierta situación de contigüidad, ese afecto indicado por Marx debe ser considerado diferente de la “indignación”, que una tradición de pensamiento político de cuño más spinozista designa como una ambigua pasión de revuelta (la “cólera manifestada”), corroborada en su fuerza movilizadora por los recientes movimientos de “indignados”.

Costaría en efecto imaginar un movimiento de “avergonzados” que se organizara como tal, pero no la existencia en sordina de una extendida “cólera replegada sobre sí misma” que buscara a tientas hallar la expresión teórica y la fuerza social capaces de conferirle el sentido político del que inmediatamente carece. Aunque no explícito –”replegado”– cunde un difuso sentimiento de vergüenza en buena parte de la sociedad argentina, que a su vez no está exento de intensa angustia ante la imposición de un régimen de signos del orden de lo siniestro.

La persecución política, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada de personas por parte de las fuerzas llamadas de seguridad, las maniobras para fraguar la voluntad popular, el odio y el desprecio de clase desembozados, no son nuevos en la Argentina; se dirían incluso familiares. Y sin embargo también algo extraño, desacostumbrado y novedoso se revela en su retorno; algo que desconcierta y produce estupor: un impreciso pero intenso sistema de crueldades, acaso el más íntimo nervio de una derecha de origen electoral que nada tiene de “democrática” ni de “compasiva”.

Como repetición histórica de la crueldad, lo siniestro es el implícito de la “modernización”, que, elevada a ministerio, proporciona el núcleo confesable del relato macrista. Como en los años anteriores a 2001, la Argentina es nuevamente objeto de un experimento a gran escala, esta vez no solo económico; también informático, mediático, judicial, militar, empresarial, ambiental, represivo-”compasivo”, que no es ya del orden de la democracia (ni de su contrario) y no tiene que ver estrictamente con la política entendida como conjunto de instituciones que manifiestan de manera pacífica –es decir agonística– los conflictos de intereses, la disputa ideológica y la lucha de clases.

La enorme y evidente eficacia de las antropotécnicas en curso vuelve vetustas las viejas “armas de la crítica”, y su comprensión excede asimismo lo que proporciona el –por lo demás imprescindible– análisis politológico que se atiene rigurosamente a los hechos y los datos duros. El ensayo freudiano de 1919 sobre “El hombre de arena” de Hoffmann quizá proporciona una clave importante, aunque debamos apartarnos de su sentido estricto y tomarlo con cierta libertad, para pensar un “siniestro social” –e incluso histórico– que afecta a los cuerpos con su oprobio contundente y vago al mismo tiempo, y cuya explicación desborda los avatares de la vida psíquica.

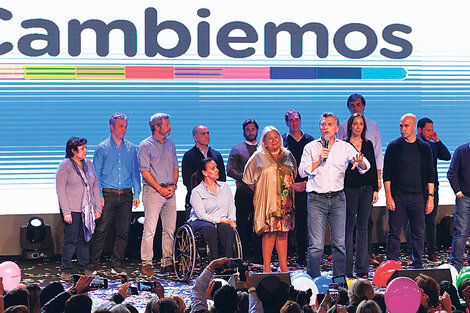

Por indignación, por vergüenza, por miedo, por memoria, por empobrecimiento repentino, por cuidado de la ciencia, por convicción ideológica y por muchas otras cosas, dos de cada tres argentinos rechazan el orden que busca imponer el macrismo: a la vez conocido y desconocido, viejo y nuevo, perverso en su violencia afectada de buenos modales, siniestro en su propósito más íntimo y –sobre todo– en su “compasión”. Más que sucumbir a la fascinación intelectual por la eficacia de las nuevas técnicas de dominación, es preciso seguir pensando el acontecimiento al que alude la metáfora del salto del león –que en este caso tendrá alcances puramente democráticos–, o quizá estar atentos a algo que llegará de otro modo que como salto, “a paso de paloma”, sin no obstante sucumbir a ningún autoengaño y sin negacionismos de la adversidad.

Aunque nunca sepamos cuándo “el león se dispone a dar el salto”, ni siquiera si va a darlo efectivamente, podemos intentar hacer lo mismo que hacía Marx: detectar lo que aún no se ve, “recolectar señales” y aguzar el oído.

* Docente de la UNC.