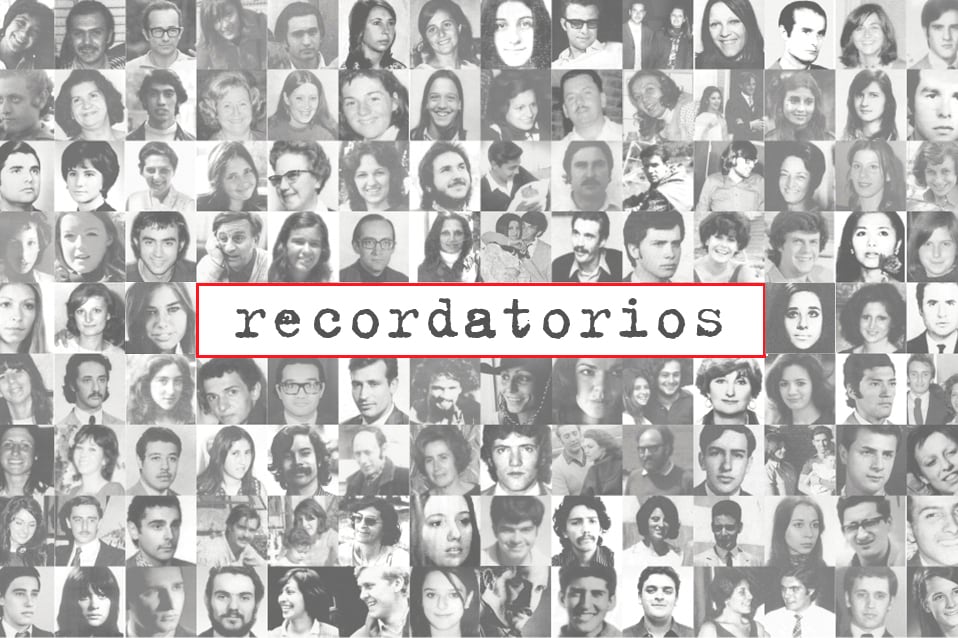

"Todo documento de civilización", un ensayo documental sobre la desaparición de Luciano Arruga

En busca de un principio

Con la participación de Mónica Alegre, la madre de Luciano, la nueva película de Tatiana Mazú González, además de indagar en un hecho de violencia institucional, escarba en los cimientos coloniales del estado, la sangre que recorre sus fronteras, los muertos que pesan en su conciencia.