El cuento por su autor

En la foto que encontré tendría cinco años, unos cuantos menos que la nena del relato. Y estaba disfrazada de flor, no de árbol: los pétalos de papel barrilete fucsia a modo de pollera, cancanes y remera verde loro, un sombrero con hojas y más pétalos estridentes. Reinventada, esa imagen (y también la de mi hija) me convocó a escribir “Qué picardía”. Una nena era condenada a mover sus ramas en el salón de actos del colegio, mientras las compañeras medio turras se lucían con todas las piruetas del repertorio clásico. Cuando empecé a escribir el cuento convoqué a una profesora de baile frustrada y un cuadro de Die Brücke; cuajaron, deformadas como corresponde, varias escenas bizarras de mi infancia platense: “Cara de Hoja”, una canción berreta compuesta por mi maestra de Música, el incendio del Teatro Argentino en los setenta y los festejos absurdos por el centenario de La Plata en la plaza Moreno.

De esos festejos no tengo foto. Pero me acuerdo: como la nena del cuento, tampoco pude probar la torta gigante ni ver qué objetos escondía la piedra fundamental de la ciudad, un concepto que jamás entendí. Mientras enterraban no sé qué estupidez para el futuro, ignorábamos que cerca de esa plaza sepultaban secretos más turbios. Este relato, que forma parte de mi libro No tenemos apuro (Club Hem, 2016), se incluirá además en una antología sobre bailarinas, armada por Anahí Flores.

Los niños utilizan la palabra

“odiar” con distintos significados.

Alice Munro

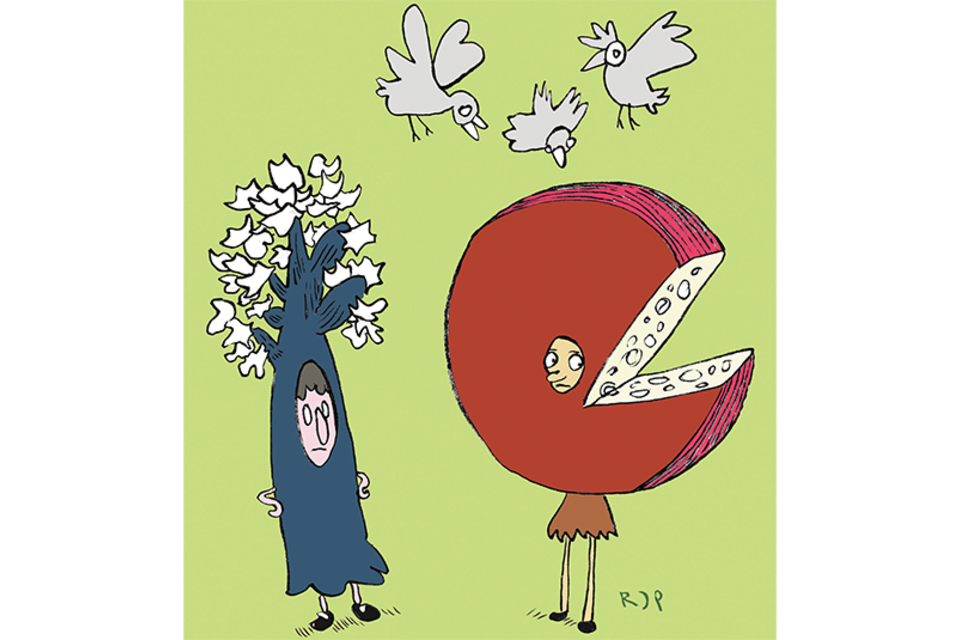

Odio a mamá. Por culpa de ella soy un árbol. No un árbol de verdad, ni siquiera. Un árbol con hojas de papel crepe y medias can can marrones. Perenne, eso sí; hoy descubrí lo que significa la palabra: mis hojas nunca se van a caer ni van a dejar de estar verdes. Como dice la maestra de Plástica: el tronco, marrón; la copa, verde. Jamás al revés. Me veo un poco redonda con tantas capas de papel, creo que no soy conífera. Además, piñas no tengo. Ojalá tuviera, me vendrían bien para tirárselas a algunas por la cabeza.

Hago como que me muevo con el viento. Aunque no hay viento en el salón de actos. Hay una luz blanca más fuerte que el sol: me hace transpirar la pintura verde de la cara y me deja medio ciega. Mejor; así no veo a los de los grados más grandes, que seguro se están riendo de mí desde la primera fila.

Mis compañeras sí que están hermosas. Toda la semana me lo refregaron en la cara, en cada recreo. Se hicieron el vestuario con modista, no como yo: mallas de terciopelo de distintos colores y tutús vaporosos. Las maquillaron con sombra y lápiz de labios, y les pusieron purpurina multicolor en el rodete. Usan zapatillas de punta, de esas que se atan con una cinta de raso hasta la mitad de la pierna. Igual, solamente se paran en punta Griselda y Solange, que van a clases desde los cinco. Se mueven todas al mismo tiempo o a veces se paran como estatuas en distintos lugares del escenario. Siguen la coreografía al ritmo de esa música que escuché en el Winco de los abuelos. Hasta la enana de Maribel la sigue. Yo no puedo, tengo problemas de coordinación y hago los movimientos un minuto después que ellas, como si las estuviera copiando. Por eso la maestra me puso de árbol con Sebastián Iñíguez.

-No es mi responsabilidad, Rocío, si tu madre no se preocupa por tu educación -me dijo-. La coreografía tiene que salir bien porque yo me juego un cargo doble.

Me tengo que quedar inmóvil como una hora y después moverme con la brisa cuando la música baja y las bailarinas salen del escenario a cambiarse para el acto que sigue. Culpa de mamá que no me quiso llevar a clases. Que es una tortura para los chicos, que es un modo de disciplinarlos, de acostumbrarlos al autoritarismo y toda esa pavada hippie que solo se la creen ella y papá. Entonces me mandan a expresión corporal que se supone que es más libre y más creativo pero al final no sirve para nada. Las otras mamás son normales. Las van a buscar al colegio a la hora que hay que ir, les llevan la merienda en un tupper, les ajustan el rodete con la redecilla y las dejan en la clase de ballet de la señorita Elena los martes y los jueves a la tarde. Al otro día, ellas se juntan en una esquina del patio y se la pasan hablando de la primera posición, de la segunda y de todos los movimientos que se nombran con palabras en francés: pa de dé, developé, asemblé, yeté. Yo como una tarada intento explicarles lo que es la expresión corporal, lo importante que es la libertad de movimiento para los chicos, pero se matan de la risa. Y para colmo, me cargan dele que dele con la canción que aprendimos en música el año pasado: “Los árboles son buenos, amigos de la gente, pero Cara de Hoja fue malo alguna vez. Odiaba las mañanas, con chicos y palomas, pero la primavera lo hizo florecer”. Horrible la canción y, además, dice dos veces “pero” en la misma estrofa. Muy mal escribe la de Música.

Según las chicas, la señorita Elena es el colmo del refinamiento y la esbeltez. “Un talento desaprovechado”, dice Solange para hacerse la grande. A la señorita los padres la mandaron desde los quince a una escuela de bailarines de París, o de Sevilla no estoy segura, y después de cuatro años de estar ahí casi entra en un ballet ruso. Pero justo se le debilitó no sé qué tobillo (porque la tonta también bailaba otras cosas) y los rusos la rechazaron. Son muy estrictos, los rusos. La señorita Elena se tuvo que volver a La Plata, pero parece que como se había ido a Europa tanto tiempo acá tampoco la querían contratar. Era como una refugiada sin nacionalidad de ninguna parte. No importaba que tuviera la mejor técnica parisina o rusa o sevillana. Los platenses son así; si te fuiste, alpiste. Medio de casualidad consiguió entrar como suplente para algunas presentaciones de Pedro y el Lobo en el teatro Argentino. Ese bodrio que los abuelos me llevaban a ver todos los años para que yo identificara los instrumentos. Antes de actuar por tercera vez, el Argentino se incendió. Se quemó todo: los cortinados, los palcos, las escenografías. Las máscaras de la comedia y la tragedia. Del incendio me acuerdo, fue hace cinco años y salió en la primera página completa del diario El Día. Mamá decía que había sido intencional, que los del gobierno tenían un negocio para construir un teatro nuevo, para quedarse con la mitad de la plata de los arquitectos; la abuela solamente lloriqueaba, movía la cabeza y se la pasaba diciendo “qué picardía, qué picardía”.

La cosa es que después del incendio a la señorita Elena no la contrataron más y puso ese estudio de danza en la calle 48. Bueno, muy estudio de danza no es, dice mamá. Solamente les enseña a las nenas dos veces por semana y el resto del tiempo da clases de gimnasia para señoras. Una gimnasia que parece de milicos, dice mamá que tiene la idea fija: te marca el ritmo con un bastón y vos tenés que repetir cada movimiento mientras ella: “faltan ciento veinte días para la primavera”, “faltan ciento diecinueve días para la primavera”, “faltan ciento dieciocho días para la primavera”. Y así. Tiene un cartel de chapa oxidada en la puerta del estudio que dice “Prohibida la entrada de hombres”. Contaba Solange que un día se apareció por el zaguán un cobrador de Casa Cuna o algo por el estilo (ellas lo vieron de lejos) y la señorita Elena se puso como loca. “Un hombre” –se puso a gritar– “Un hombre”. Se cerró el saquito de lana hasta el cuello y corrió hasta la puerta con el bastón como si fuera una espada. Será de milicos la metodología, mamá, pero a ellas las dejaron bailar lo más bien en el acto de los cien años de La Plata y yo estoy acá como una tonta de árbol. Qué rabia tener una madre tan egoísta.

Ahora me tengo que mover como si me agitara la brisa mientras ellas corren al camarín a cambiarse de vestuario. Les toca la malla dorada y el tutú como de plumas. Creo que hacen de pájaros. Sebastián y yo siempre somos árboles, como los que hay en las plazas de toda la ciudad. El acto entero es una representación de los distintos sentimientos que llevaron a Dardo Rocha a fundar La Plata. La verdad es que si la maestra no lo explica en el programa, no se entiende nada de nada. Creo que también va a dar una especie de discurso, con poemas de Almafuerte y los otros poetas importantes de la ciudad que no sé quiénes son. Pero le tiene que alcanzar el tiempo; todos queremos estar en la plaza Moreno cuando descubran la piedra fundamental y corten la torta gigante.

En este número, Griselda y Solange hacen una parte solas, en el medio del escenario, iluminadas por una luz rosada, como si fuera el amanecer. Hacen esos saltitos que no sé cómo se llaman, giran en puntas de pie y también levantan la pierna altísimo. Se quedan en una pata como cigüeñas, aunque no son cigüeñas, son otro tipo de pájaro. Sebastián Iñíguez le dice a este acto “el número de las cacatúas”, pero yo no estoy de acuerdo. Ellas son malas, pero buenas. Quiero decir: aunque me dé bronca, cuando bailan son mejores que yo y me lo tengo que aguantar. Es que yo ni para la expresión corporal tengo gracia. La profesora es hippie como mi mamá y me dice “Qué bien, Rocío, qué bien”. Me acaricia la cabeza y me la deja toda pegoteada de la miel que le pone al mate. Pero yo sé que soy un queso. Un queso con olor a queso.

Cómo las aplauden. A nosotros también, pero de lástima. Yo me doy cuenta, los miro mirarlas y mirarnos. Menos mamá y papá que aplauden como locos y me dan vergüenza. Tendrían que ser más discretos, ya que no se ocupan de la educación de su hija. Ahora que se cerró el telón entra la de Música y nos empuja atrás de las bambalinas. Esa palabra también la aprendí, junto con “perenne”, son una especie de biombos en los que te escondés cuando no estás actuando. Los actores dicen “detrás de las bambalinas o entre bambalinas” para hablar de las cosas secretas que ocurren cuando el público no está.

–Salí Cara de Hoja, no me dejás ver.

Griselda no se quiere perder a la señorita cuando lee el discurso. Qué tonta, si de acá no se escucha nada, ni un pedacito de los poemas de Almafuerte y la imagen de la maestra leyendo delante del micrófono no significa nada de los sentimientos de Dardo Rocha cuando fundó La Plata. Yo aprovecho y me siento en un cajón que hay en el costado. Pero no puedo descansar; me dijo “Cara de Hoja” y me vuelve al cerebro la letra de la canción horrible. No me la puedo sacar de la cabeza: “Y desde entonces ama los pájaros, los nidos y quiere que en sus ramas todos puedan vivir. Y canta con el viento que mueve sus hojitas, porque es un árbol bueno y entonces es feliz”. ¿Cómo se le ocurre a la de Música que un árbol puede ser bueno y no tener envidia de los pájaros que andan ahí volando por todo el cielo y a veces hasta se cambian de continente? Muy horrible y muy estúpido lo que escribe la profe.

Los poemas no se escucharon, pero ahora los aplausos del final sí se escuchan. Para mí más que entusiasmados están apurados; es una impresión. Ahora viene otra vez la de Música, la gran autora de Cara de Hoja, y nos empuja a la parte de los camarines.

–Se van a tener que ir a la plaza así cambiadas. Queremos llegar a la piedra fundamental. Acá el salón de actos va a quedar cerrado hasta mañana.

Sebastián y yo nos quejamos. Las otras están recontentas. No hay caso: cien años no se cumplen todos los días. Aunque seas una ciudad.

Mamá y papá entran, siempre con esa cara de comprensivos. No se dan cuenta, no se dan cuenta. Por lo menos, son tan torpes para ayudarme a acomodar mis cosas que logramos salir últimos del salón de actos y no me tengo que ir a la plaza con ellas.

–Estuviste muy bien, mi amor.

La odio. Por culpa de ella ahora todos me miran caminar por la calle 51; es 19 de noviembre y yo parezco disfrazada de carnaval. Papá dice que como hay muchos espectáculos en el escenario que pusieron en la plaza, se ven un montón de personas disfrazadas, que seguro la gente va a creer que soy una profesional. A mí se me está secando la transpiración del papel crepe y se me pegotea todo; al caminar con las cancanes marrones se me paspa entre las piernas. Solamente falta que una paloma me cague y estoy lista. Ahora entiendo por qué los árboles fueron malos alguna vez.

Llegamos a la plaza. La gente hace una ronda cuadrada alrededor para que le conviden de la torta. Vemos pasar a algunos con merengue arriba de los labios, nos miran de arriba abajo como diciendo “¿Querés? Comprate”. Un nene me señala y se ríe. Mamá pregunta por la piedra fundamental.

–Eso es con invitación, señora –le dice un hombre enojado–. Acá es la torta. Si quieren, la cola termina ahí por 14, frente a la Normal 1.

Mamá le hace caras a papá y enseguida entiendo que nos vamos a ir. Ni piedra ni torta. Solamente volver a caminar con las cancanes por la calle 51. Porque el auto quedó como a seis cuadras, cerca de la escuela.

Cuando llegamos a 10, papá nos muestra la obra empezada del nuevo teatro Argentino. No hay mucho para ver: están construyendo los cimientos. Nos cuenta de cuando él venía de chico con la abuela y el abuelo a escuchar conciertos sinfónicos y a ver óperas. Nunca ballet.

Justo enfrente de la obra, sentada en un banco como si estuviera mirando una pintura de un museo, vemos a una señora. Flaca, con las piernas cruzadas y la espalda derecha. Cuando nos acercamos la reconozco. Mamá también. Medio mundo sabe quién es en La Plata.

–Señorita Elena –le digo.

Gira la cabeza. El rodete le sale tirante desde la nuca.

–Y vos quién sos.

–Habrá sufrido mucho usted cuando se quemó. No llegó a actuar ni por tercera vez de suplente, ¿verdad?

–Quién sos vos, nena.

–Dicen que fue intencional. ¿Estuvo en el ensayo del ballet estable el día del incendio?

–¿Te conozco?

–Mi abuela se la pasaba diciendo “qué picardía, qué picardía”

La señorita Elena saca unos anteojos de su cartera y me mira. Tiene los dedos largos, flacos. Se le notan las venas. Los anteojos le agrandan los ojos como una lupa. No parece tan fina.

–Ya sé quién sos. La niña de la cara verde.

Mamá me empuja suave como para que sigamos viaje. Papá ya se adelantó bastante, desde debajo de un farol me hace señas. Pero yo quiero saber si las chicas le hablaron de mí, de Cara de Hoja.

La señorita Elena busca algo en la cartera, no lo encuentra. Vuelve a mirarnos.

–Cuando viajé a Madrid me llevaron a conocer a un coleccionista de pintura, un duque, un barón. Alguien de la realeza. A ese hombre le gustaba Degas. ¿Conocen al pintor de las bailarinas? Yo no me quería perder ni una de sus obras. En esa misma casa me mostraron también un cuadro de un pintor alemán, no me acuerdo el nombre. Era el retrato de una nena sentada en un sillón, con la cara pintada de verde. Se llamaba Franzi o algo así. Nada que ver con las bailarinas. Delicadas, graciosas. Esta nena era un monstruo.

Cuenta la historia entusiasmada, como si hablara con algún amigo, y somos dos personas desconocidas. No entiendo muy bien por qué, pero se me atragantan unas ganas bárbaras de llorar. Mamá ni me pregunta, me empuja suave y nos vamos rápido sin saludar. La dejamos hablando sola.

–Está chiflada, Rocío. Vos no le hagas caso.

En el auto se sienta atrás conmigo y me acaricia el pelo. Esta vez la dejo que me acaricie. Saca mi ropa del bolso y se tapa para que me cambie. Rompo todas las hojas de papel crepe, me saco las cancanes y me meto en la solera de bambula como si fuera una pileta de natación.

–Ya está mamá, podés ver.

Mamá sonríe, no dice nada. Le tengo prohibido hablar sobre cómo me queda la ropa. En un arranque le doy un beso y un abrazo. Le dejo mis labios verdes pintados en el cachete. Se mira en el espejo de la guantera y se ríe. No se la limpia. Me cuenta que esa pintura de la niña verde es una obra maestra del expresionismo alemán y que es hermosa. Que la señorita Elena es una ignorante. Le pregunto si el cuadro tiene algo que ver con la expresión corporal y no me contesta.

Papá entra en el auto y arrancamos. El tránsito está un poco lento, todos salieron a dar vueltas por el centro para ver los festejos del cumpleaños de la ciudad. Nosotros ya vimos todo lo que queríamos ver. No tenemos apuro.