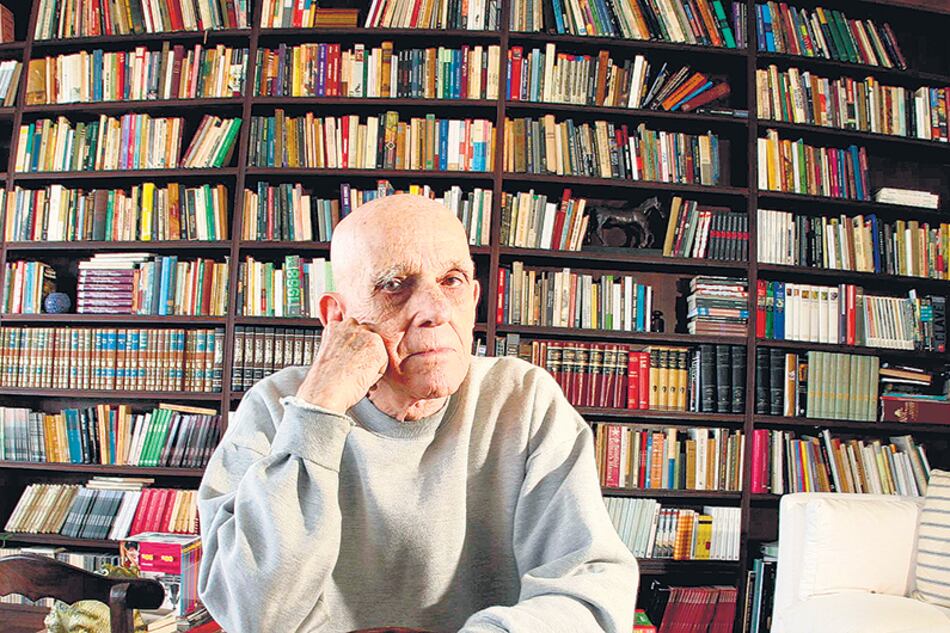

Historias cortas, notable libro de Rubem Fonseca

El humor como síntoma de desesperación

Ninguna convención social y política queda en pie en estos textos del cronista, cuentista y novelista brasileño. Con saña para meter el dedo en la llaga de las diferencias de clases, Fonseca explora anomalías, excentricidades y locuras varias.