Doctor en poesía

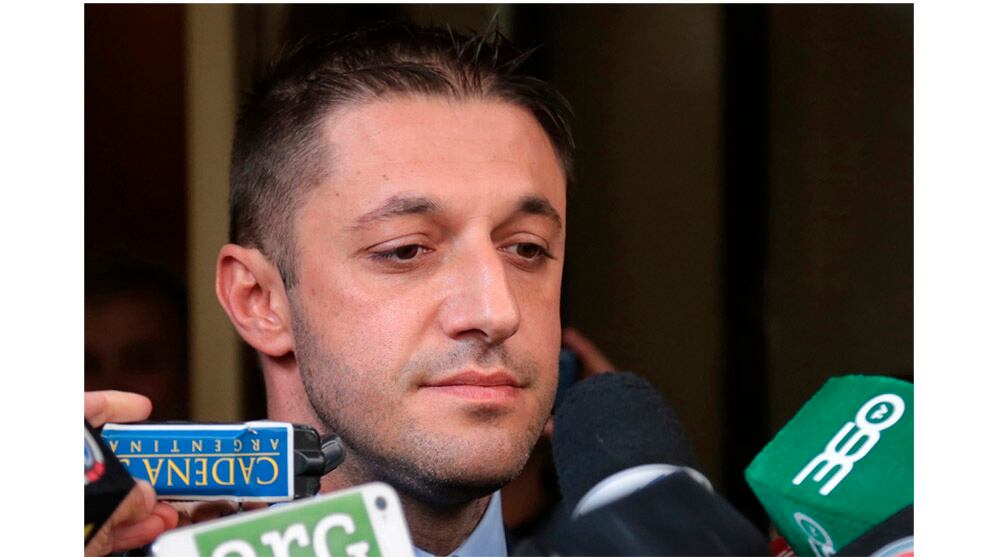

Cuando se estrenó Paterson de Jim Jarmush, su curioso nombre capicúa volvió a sonar y circular. Y con él, algunas ediciones de sus libros que se consiguen en castellano, incluyendo la monumental obra Paterson, compuesta desde 1946 a 1958 en seis libros. William Carlos Williams fue médico y poeta, un norteamericano que bregaba, a la manera de Walt Whitman, por una lengua propia, americana, vital, concreta. Guillermo Saccomanno recrea su recorrido vital y su obra que concluyó con un homenaje a la pintura de Brueghel.