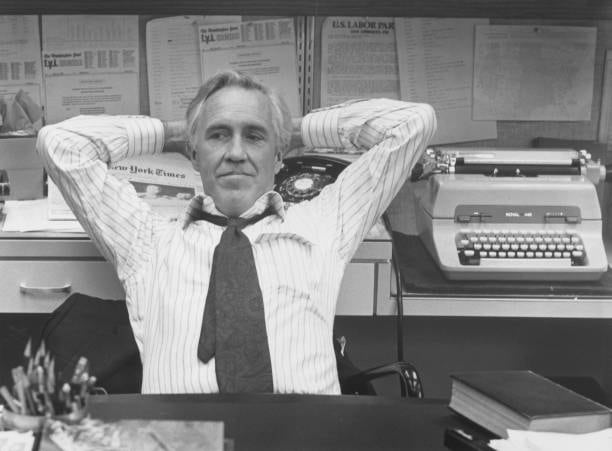

Hugo Santiago

La geometría sagrada

Cine Después de su paso por festivales, se estrena en Buenos Aires El cielo del Centauro, la nueva película de Hugo Santiago, una especie de desvío antes de culminar su trilogía, que se inició con la mítica Invasión (1969), con guión de Borges y Bioy, y siguió con Las veredas de Saturno, con guión de Juan José Saer. En esta nueva película de aires borgeanos lo acompaña en la escritura Mariano Llinás. Y también se estrena el documental El teorema de Santiago, de Ignacio Masllorens y Estanislao Buisel, que muestra el detrás de escena de la película y, entre otras cosas, plantea el encuentro entre dos modos de hacer cine: la precisión infinita de Santiago y la flexibilidad del equipo de cineastas jóvenes que trabajó en el rodaje.