La ganadora del Premio Emmy 2020 en la categoría drama es una serie inevitable

"Succession", la mosca en la pared del poder

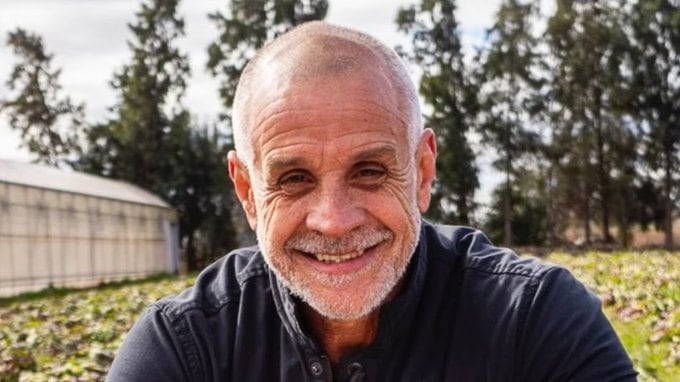

Todos los personajes son capaces de cualquier cosa, en un escenario donde el poder y el dinero son omnipresentes. Y Brian Cox descuella al frente de un elenco sin fisuras.