La película trata un caso real sobre contaminación ambiental

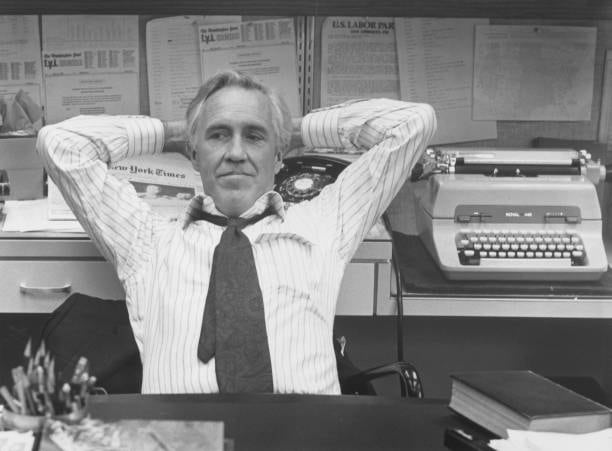

"El precio de la verdad" de Todd Haynes, con Mark Ruffalo

El director de Carol y Lejos del paraíso se aleja de sus temas habituales para adentrarse en un filme más impersonal en el género del thriller sobre las corporaciones, el clásico "basado en hechos reales" cercano a la denuncia. El precio de la verdad, cuyo título original es Dark Waters, trata el caso de la batalla del abogado Robert Bilott contra DuPont, la empresa química multinacional creadora del nylon, el neopreno y el teflón, que contaminó un río de Virginia Occidental de manera criminal y condenó a muerte, enfermedades y miseria a los habitantes de la región.