Qué podría decir yo, que no soy académica ni filósofa ni pensadora ni ensayista ni poeta y que solo sé contar historias y sucedidos de mi vida personal, no por placer autorreferente sino porque es mi única manera de estar segura de que no voy a meter la pata, de mentir solamente sobre mí misma y de que puedo achacar las incongruencias de mi discurso a las fallas de mi propia memoria.

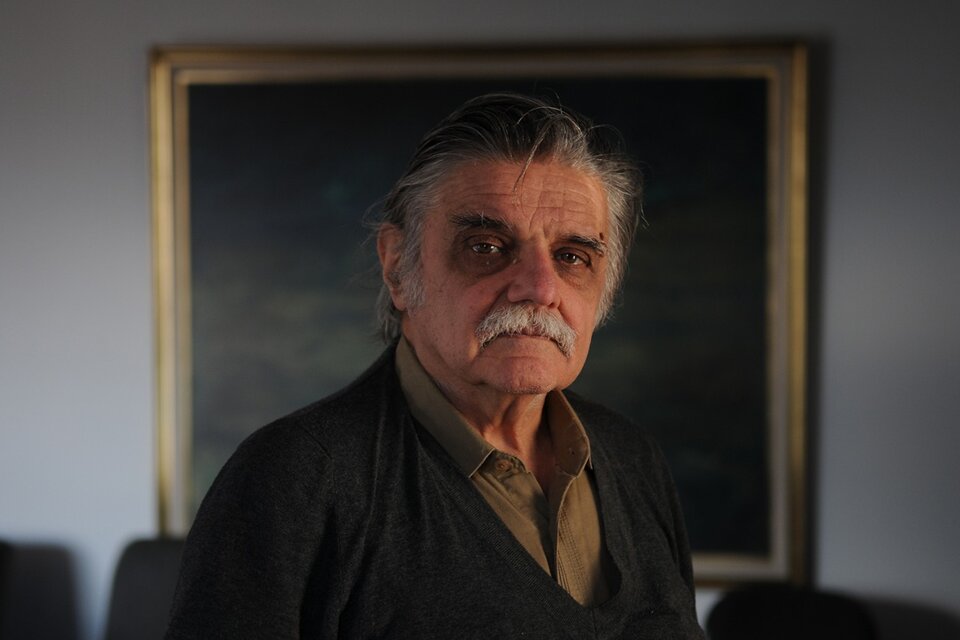

Hace un año que mascullo modos de decir a Horacio --su nombre ya no necesita apellido, y si lo necesitara sería González y ambos deberían abstraerse de ser repetidos en el futuro, como alguna vez se intentó con la camiseta del número diez-- pero cualquier borroneo de mi parte suena hueco ante la bella literatura que lo reburujó, tanto mientras era un compañero entre nosotros como cuando su estar finito se transformó en recuerdo.

Muchos compañeros de Carta Abierta todavía sonríen indulgentes a mi extravagancia de llamarlo Dios Padre, aun sabiendo que el apelativo con que lo había coronado no le gustaba demasiado. Tampoco sé si yo sería capaz de explicar los fundamentos incuestionables --que por axiomáticos no necesitan ser probados-- de un tal apelativo.

No es porque Horacio modelara Adanes en un barro de tierra roja y le diera vida con su soplo sacro sino que, con volteretas enmarañadas de pitoniso inextricable, su discurso iba desnredando los profundos arcanos de todos los órdenes del comportamiento humano para que de pronto quedaran expuestos y desnudos ante nuestros ojos asombrados.

Una tarde de no me acuerdo cuando, camino al ascensor de un primer piso, quiso discutirme mis estrafalarias apreciaciones sobre las divinidades en general y sobre la suya en particular. Bueno, si ponemos en duda la realidad de los dioses que conocemos, lo único que se me ocurre que pueda alcanzarte... lo más parecido a ese aleph que concentra las tantas vertientes del conocimiento humano... es Google... le dije, atrevida yo. Uhhh... apenas comentó; no deshizo esa su impertérrita sonrisa --que siempre fue a la vez pícara, complaciente y desafiante-- pero los ojos le brillaron con un reverbero de cuchillos afilados y quizá la llegada del ascensor me haya abarajado en el aire el vuelo de un literario soplamoco.

Pero mientras escribo esta nota, me doy cuenta de que quizá la verdadera esencia de Horacio no haya sido la de Dios Padre, sino la de aquel demiurgo creador de la irreverencia, que destacó en los cielos con el nombre de Lucifer, el que lleva la luz, porque era --o es-- además de hermoso, inteligente, sabio, brillante... porque discutió la omnipotencia y la eternidad y creó la dialéctica de la controversia para contender, para polemizar con la veracidad que nos fue dada como única, cuando todos sabemos que la historia la escriben los que ganan, aun en las batallas celestiales. Eso significa que hay otras historias y, consecuentemente, otras verdades y otros dioses. Y tomó, Horacio, en sus manos, la tarea de rebuscar, en los fondos lodosos de los pensamientos y las acciones de los hombres, los añicos de las interpretaciones equivocadas, de los pasos fallidos y de los dioses mentirosos con los que se dio a reconstruir el artesonado que explica y ordena el caos político, el desorden de la novedad, la alteración del devenir cotidiano, siempre inusitado.

Desgarrado ante la urna o crítico de los popes con premio nóbel que consideran un pecado de juventud sus tiempos de izquierdismo humanista, sus adhesiones políticas no fueron obstáculo para que, de una manera u otra, con su toque distinto, impusiera con principesca displicencica su pensamiento independiente y cuestionador. Y ese era su modo de revolucionar, de revolucionar a tal punto lo dado, que esperé que al tercer día resurgiera entre nosostros ansioso de volver para contarnos sus sinuosas reflexiones sobre la sustancia del más allá.

Su marcha tan posible como inesperada me insinuó la frase que di al tlítulo, pero en principio desligada del sentido que Jacobo de la Vorágine puso en boca de San Pedro cuando, escapando de Roma, se topó con Jesús que caminaba en sentido contrario. Dónde recórcholis te creés que vas, domine, quise increparlo --digo recórcholis porque a él no le gustaría que dijera carajo, por eso no escribo carajo, porque vos llevás la lengua formal al punto del derrumbe, me decía-- si no tenés derecho a dejarnos en esta orfandad, a cambiarnos tu vida palpitante y tu esencia por una foto o un pensamiento en el recuerdo.

Ahora, sin embargo, vuelvo al sentido prístino de la frase, porque, a poco, seguramente, cualquiera de nosotros lo encontrará, emergiendo de entre los estantes que se bifurcan de bibliotecas propias o ajenas, personales o instituidas, públicas o clandestinas, y al quo vadis, domine contestará como el mesías, eo Romam, que todavía me quedan tantos giles por espabilar.

Ya habrá quedado despedida la parca distraída o veremos despeñarse por entre las nubes al ángel novato que, apurada o apurado, una u otro, por volver a su cielo con la ristra de almas listadas en su instructivo, leyó al descuido y confundió los nombres de los que debía llevarse para siempre. No me cabe duda de que en cualquier momento nos lo habrán de mandar de vuelta, con una carta de disculpas por la equivocación. Amén.